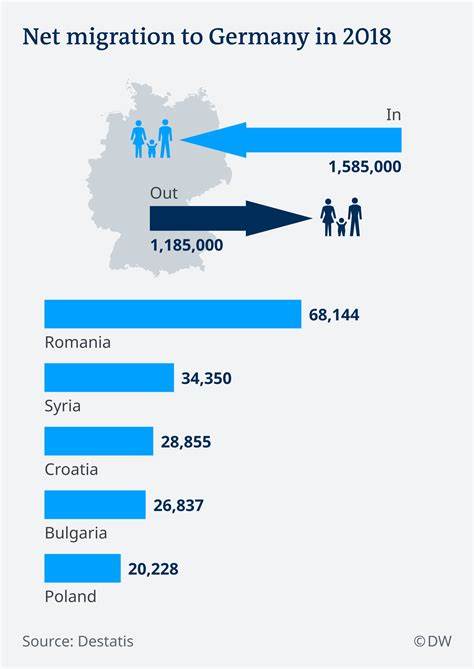

德国作为欧洲经济与社会的核心国家,长期以来一直被视为移民的理想目的地。其稳定的政治环境、相对完善的社会保障体系以及多元化的就业机会吸引了大量来自世界各地的移民。然而,尽管德国向移民许诺机遇与稳定,越来越多的移民却在实现初步融入后,产生了强烈的离开意愿,甚至付诸行动返回原籍国或前往其他国家。这个现象不仅暴露了德国移民政策和社会结构存在的短板,也触发了对移民融入路径及社会文化态度的深层反思。本文将全面剖析移民为何从最初的融入走向移出,揭示其中的复杂因素和背后的社会心理。 深入了解移民离开的故事,可以更好地理解他们面临的挑战。

以希腊移民Giannis为例,他18岁时抱着美好憧憬来到德国深造,凭借努力获得了土木工程硕士学位,并在德国多个行业工作。尽管他看似事业有成,但始终无法摆脱被贴上“希腊人”的标签,面对来自雇主甚至合作方的歧视与排斥。最终,他选择返回希腊,认为在德国无法摆脱身份偏见,也无法真正拥有属于自己的归属感。Giannis的经历反映了许多移民的共同感受:无论学历多高、工作表现多优异,依然不断遭遇文化刻板印象与潜在排斥。 根据德国劳工研究所2024年发布的一项涵盖5万名移民的调查显示,约25%的移民有意愿离开德国。令人关注的是,计划离开的群体多为经济上成功、教育水平较高且已经完成良好融入的移民群体,这些人正是德国社会发展亟需的人才。

调查指出,移民想离开的原因是多方面的,既包括经济因素,如高税负、繁琐的行政程序,也涉及社会层面,比如感受到的排斥、不被接受甚至隐形歧视。政治环境的不满和对未来社会氛围的担忧同样属于重要原因。 语言是移民融入德国社会的关键门槛,然而掌握流利德语并不能保证完全融入。一位保加利亚女性Kalina的经历就揭示了语言与文化融合之间的鸿沟。她在德国生活九年,德语纯熟,但始终感觉与本地人存在难以跨越的社会隔阂。首次在大学结识的人次日就表现出疏离甚至冷漠的态度,让她感受到强烈的排他性气氛,最终她决定回归祖国,寻求更温暖的生活环境。

Kalina的故事让人意识到,语言技能虽然重要,真正融入更需改变的是社会的包容心态。 与之类似,土耳其裔网络安全工程师Utku在德国的生活经历折射出更广泛的二等公民感。他初到柏林的第一年充满期待,但随后遭遇语言障碍及歧视,使他感到自己像个“幽灵”,在社会中游离,被忽视、无法真正参与。他后移居英国,认为那里更容易被接受和理解,减少了文化隔阂带来的挫折感。这说明,即使多元文化已推广,德国社会对新移民的接纳仍面临巨大挑战。 德国社会的移民情绪也影响着移民的心理归属感。

随着近年来移民数量增加,部分德国民众对移民的担忧逐渐升温,担心公共资源紧张、教育和住房压力加剧等问题。极右政党“德国选择党”(AfD)在2025年大选中的崛起,体现出社会上由移民引发的焦虑情绪加剧。这在一定程度上加剧了移民对安全感和未来发展的疑虑,促使他们反思是否继续留在德国。 德国经济学家Christian Dustmann指出,移民离开意愿的背后是个体特质、社会融入状况、经济条件和社会接受度的复杂交织。他认为德国必须在社会容纳力和对经济贡献的重要移民之间保持微妙平衡,避免社会对移民的负面反应加剧,同时为移民提供更为公平的政策环境。 除了政策调整,更深层次的社会文化变革显得尤为重要。

难民营管理者Anastasios强调,提升全社会的政治与社会教育,建立反对种族主义的新机构,降低低收入人口的税负,是应对移民流失的重要方向。他本人尽管全职工作仍入不敷出,税收高昂和结构性种族主义令他考虑归国。Anastasios的观点反映出结构性经济压力和社会态度的双重影响,对社会整体和政策制定者提出了挑战。 归根结底,德国吸引移民的同时,也必须面对如何真正让移民感受到平等和归属的现实问题。成功的社会融合不仅仅是经济上的参与,它更是一棵树根深入土壤,扎根于社会认同、文化尊重和相互理解的土壤中。移民感觉到自己被看见和接纳,才能愿意将德国视为永久的家。

未来,德国需要的不只是表面的人口数据增长,而是促进移民生活质量提升的实质性改变。教育体系、职场文化、社区交往、政治氛围都需围绕包容性展开改良。政府应完善移民的语言培训机制,简化行政流程,同时加强平权法律执行力度。公众层面,则需要鼓励跨文化沟通与理解,减少偏见和误解。 移民的选择不仅反映个人命运,也昭示着一个国家的社会运行质量和未来发展潜力。德国正处于关键十字路口,如何在全球化时代中实现真正的多元共存,将决定其能否继续成为人才和梦想的聚集地。

移民从融入到移出的背后,是对公正、尊重和归属的深切期待,也是德国持续繁荣不可忽视的重要课题。