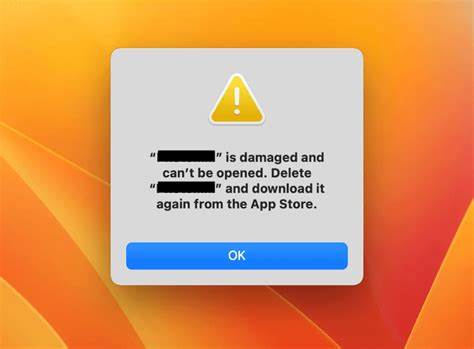

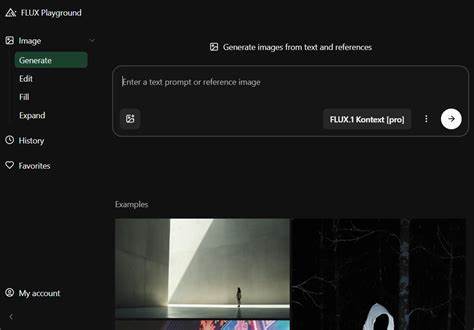

近年来,macOS系统用户常常遇到一个令人困惑且让人焦虑的提示——“应用已损坏,应当移至废纸篓”。这条警告看似明确而严峻,仿佛暗示着应用程序受到了病毒破坏或存在严重错误无法使用。然而,深入分析后发现,这一提示有着极大的误导性,实际情况往往远非用户所想象的那样。本文将带领读者全面了解macOS“应用已损坏”警告的真相,揭示背后技术原因,剖析其对用户体验和开发者的影响,并提供专业可信的解决方案,助力解决困扰。macOS为何出现“应用已损坏”警告?从技术层面来看,macOS应用的安全策略越来越严格,这部分要归功于Apple的“Gatekeeper”机制和苹果推行的应用签名与公证制度。每个应用程序在发布前均需经过开发者的签名以及Apple的 notarization(公证)认证,以证明程序没有被篡改且不含恶意软件。

若应用缺少此类认证,系统为了保护用户安全,就会弹出“应用已损坏”的警告,阻止用户打开程序。事实上,这并非应用真正的“损坏”,而是系统无法验证应用的合法性。很多时候,这些软件本身是安全且正常运行的,只是尚未通过苹果的官方签名或因应用发布流程较老未完成公证。传统的理解误区导致大量用户误删了安全的软件,产生不必要的恐慌和损失。随着macOS系统版本更新,相关机制的限制不断提升,尤其是在macOS Catalina、Monterey和Ventura中,这类警告更为常见。用户更新操作系统后,很多旧软件、第三方工具或自制应用可能会被误判为“损坏”,尽管这些软件本身没有任何实际损坏或安全隐患。

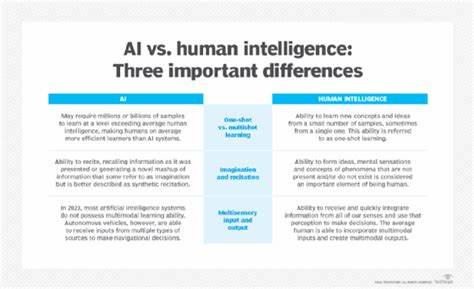

误导性警告背后蕴含的成本与影响不仅限于用户体验,商业角度影响更为深远。根据保守估计,全球有超过10万开发者受到影响,且超过一百万用户因该警告而放弃使用某些应用。这造成了开发者不得不花费大量时间成本去解释、重新签名、修复或重新发布软件。生产力损失估计高达一千五百万美元以上,且破坏了用户与开发社区之间的信任关系。许多开发者社区也积极收集实际案例,分享遭遇与解决方法。例如,有用户反映,在升级到macOS Monterey后,Word、Excel、PDF格式文件均被误判为“损坏”,严重干扰了办公效率。

另一案例中,部分热门第三方工具即便关闭了系统的Gatekeeper,仍持续被系统标记为“损坏”,令用户无所适从。这种不合理状况反射出苹果对安全与便利之间尚未找到最佳平衡点,呼吁改进用户沟通方式。虽说macOS设计初衷是保障安全,但提示语言模糊令用户容易误解。业内专家和开发者普遍建议,苹果应将提示用词调整为更加客观中性的表述,例如“应用未签名”或“未经过官方验证”,以减少误导和焦虑,从根本上增强用户对设备安全环境的理解与信心。对于遭遇该类警告的用户而言,有多种实用方法可以尝试绕过限制。最常见且相对安全的方式是在Finder中对程序右键点击,选择“打开”,这样系统会弹出确认窗口,允许用户打开未签名应用。

另外,在终端中通过命令行去除文件的“隔离属性”,例如使用指令“xattr -rd com.apple.quarantine /路径/到/应用.app”,能够解除警告并正常启动。但使用这些方法需谨慎,确保应用来源可靠,以防下载了带恶意代码的程序。对于开发者,了解苹果公证流程、保持软件代码签名完整至关重要。及时更新工具链,使用苹果官方提供的notarization服务,可以有效减少用户被警告的情况。此外,开发者应增强用户沟通,通过官方渠道说明签名与公证状态,避免用户产生误会而放弃使用。未来macOS的安全策略应在保护用户免受恶意软件侵害和提升软件兼容使用之间取得均衡。

开发者社区的反馈与用户体验应成为苹果调整策略的重要参考。随着苹果生态日益复杂,类似误导警告的事件有望逐步减少。总结来看,macOS“应用已损坏”这一警告很多时候只是系统对未签名初期软件的一种防护机制表现,绝非应用本身确实损坏。用户遇到时不必惊慌,合理采用绕过方法能够正常使用应用。对开发者而言,签名公证是一道必要流程,既保障用户安全,也增强软件信誉。呼吁苹果优化提示语言,提升用户理解度,共同打造更友好、更安全的macOS使用环境。

通过科学应对与合理操作,用户和开发者能够消解误导警告的负面影响,享受更顺畅的数字生活体验。