近年来,美国研发税收政策经历了一场深刻的波折,源自2017年税收削减与就业法案(Tax Cuts and Jobs Act,简称TCJA)对第174条款的改变。该条款曾允许企业立即将研发支出作为费用扣除,但在TCJA后被要求以摊销方式处理,必须分五年内摊销才能扣税,这一调整导致了企业研发投资的显著减少。这种改变对美国的创新环境造成了重大冲击,也暴露出当前税收政策的脆弱性和短视性。2025年,美国国会终于通过立法,恢复研发支出的即时扣除权利,表面上似乎修复了这一漏洞,但学者和业界人士普遍认为,这不仅仅是一个简单的政策胜利,而更应该被视为一个重新出发的起点。 美国创新体系的核心在于稳定且有预见性的政策支撑。自1954年至2017年,美国对研发投入的税收政策相对稳定,这为企业提供了长期规划的底气。

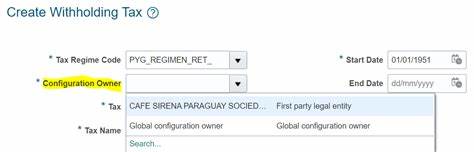

然而,2017年以来,政策反复、摇摆不定,导致许多企业在创新投资上产生观望甚至收缩,尤其在资本投入回报周期长的高科技领域,政策不确定性无疑增加了风险成本。如今,尽管立即扣除政策已被恢复,但政治环境与未来税收改革的可能性依旧令市场担忧。换言之,修正带来的并非彻底的信心回归,而更像是止血与重启。 从全球视角看,其他国家在研发激励政策上加快了布局。中国早在2023年根据经济波动引入了针对集成电路和工业机械投资的120%超额扣除政策,旨在应对GDP放缓期间的投资减弱。新加坡等国家也积极调整税收优惠,推动研发成果迅速走向市场化。

相比之下,美国曾长时间纠结于是否应将研发支出摊销这一细节问题,忽视了构建与经济周期联动、能主动激励的研发税收机制。显然,美国的这一空白带来了竞争劣势。 要促进美国研发创新持续健康发展,下一步国会必须将政策从“恢复”升级为“完善”。建议的发展方向之一是在税法中引入动态调整机制,例如根据GDP增长率或国内研发支出占GDP比例的变化,自动激活超额扣除政策。这种“逆周期”调节可在经济放缓时激励企业加大研发投资,缓冲经济下行对创新的冲击。在税收政策设计上吸纳经济学理念,让税收成为创新的稳定保障而非波动风险。

此外,当前美国税法对研发支出的激励侧重于投入阶段,未必能有效鼓励研发成果的转化和市场化。现实中,许多研究项目虽获得税收优惠,但未必带来技术落地、知识产权产出或创造就业岗位。为了促进技术商业化,税收优惠应更加细化和差异化,针对通过专利权保护、产品授权或国内生产实现产业价值提升的企业,给予额外扣除或税收抵免。这不仅完善了激励链条,也响应全球创新税收政策的趋势,更加注重成果导向和经济贡献。 政策的可持续性和鲁棒性同样关键。过去几年,部分政策调整带有临时性质,存在被撤销或反复修改的风险,导致企业一再处于政策不确定的境地。

与多数税收门槛、标准扣除额及税收抵免一样,应将研发支出的免税额度与消费者价格指数(CPI)等经济指标挂钩,实现自动指数化调整,确保税务待遇能够适应通胀和经济变动,不因短期政治波动而受影响。利好企业的稳定预期是激发长期创新的基石。 同时,美国立法者还可以考虑引入立法程序改进,要求任何拟议中废止或缩减研发税收免税待遇的方案必须经过严格的经济影响评估,如由税务联合委员会或国会预算办公室进行成本与效益的审查。此举可使政策调整更加透明,增强政治成本,从而减少草率决策带来的不确定性。虽然美国国会无法律上约束未来立法者的行为,但通过制度设计,可以提高政策的可持续性和执行力度。 总结来看,2025年后美国对研发税收政策的修正,止住了短期创新投资的流失,更是展现出美国创新政策亟需转型的深层次诉求。

研发税收政策不能仅是反应式的补救措施,而要成为具备弹性、经济连动与成果导向的创新基础设施。将研发支出即时扣除法案视为“起点”,而非终点,呼吁国会持续推动税法现代化与完善,合力建设一个真正激励创造力和市场表现的研发生态系统。 未来的美国研发税收政策必须强调稳定性、前瞻性和适应性,让科研企业不再为政策风向摇摆而困扰,而能专注于长远的创新布局。只有如此,美国才能在全球激烈的科技竞争中重获领先,实现创新带动高质量经济发展的目标,确保国家的科技强国地位持续巩固。唯有将研发税收政策当作关键经济基础设施进行立法保障,美国的创新未来才有望真正迎来春天。