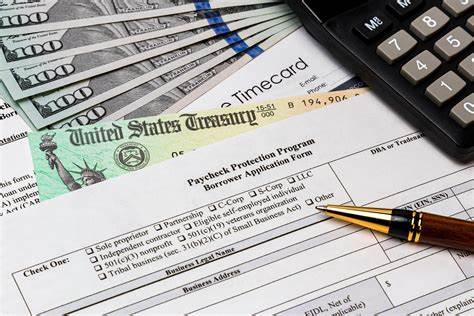

新冠疫情期间,美国政府迅速推出了多项经济援助计划,旨在帮助受疫情影响严重的小企业和民众渡过难关。其中,经济伤害灾难贷款计划(Economic Injury Disaster Loans,简称EIDL)和工资保护计划(Paycheck Protection Program,简称PPP)被视为关键的救济措施。然而,在紧急拨付资金的背景下,资金安全的漏洞也被迅速放大,导致大规模的诈骗行为浮出水面。美国特勤局近期披露,他们成功追回了约2.86亿美元被诈骗分子通过数千个虚假或被盗身份盗取的新冠救助资金,为遏制疫情相关金融犯罪迈出了重要一步。 在疫情早期,为快速向中小企业提供资金支持,相关部门加快审批流程,减少了部分传统的审核环节。尽管此举极大地缓解了众多企业的资金压力,但也给不法分子留下了可乘之机。

诈骗者通过制造虚假的身份信息,非法申请救助贷款,并利用在线银行账户及预付借记卡将资金转移,形成了隐蔽的资金链。此案中,诈骗团伙利用了位于德克萨斯州的Green Dot银行,开设了多达1.5万个可供取款的金融账户。该银行发现异常后立即通报美国特勤局,促使执法部门展开调查并冻结相关资金。 美国特勤局助理特别探员兼疫情欺诈调查负责人Roy Dotson介绍,此类案件涉及大量国内外嫌疑人,具有高度的组织性和国际性协作特点。他指出,疫情救助资金诈骗案件数量众多,破案过程复杂且耗时,预计未来几年相关调查仍将持续。针对金融技术的发展,诈骗分子持续调整作案手法,利用诸如在线支付平台、第三方支付系统甚至数字货币等现代金融工具,加快盗取资金、隐匿资金来源,从而增加执法难度。

除了资金追回的喜讯外,该案件也暴露出疫情救助资金诸多防控风险。美国小企业管理局(SBA)监察长办公室曾估计,仅EIDL项目中潜在的欺诈金额就可能高达870亿美元,超过已发放资金总额的五分之一。PPP计划和失业救济等其它救助项目同样存在不同程度的诈骗问题,相关专家推测,整体骗取和滥用新冠救济资金的规模可能介于数百亿美元至数千亿美元之间。当局认为,由于诈骗资金多由海外犯罪团伙操作,绝大部分非法收益难以收回。 疫情救助诈骗问题引发了多个层面的反思。美国特勤局在继续打击金融欺诈的同时,也敦促政府加快完善资金发放机制,引入更多技术手段强化身份验证和交易监控。

例如,利用人工智能和大数据分析识别异常申请,增强用户身份核查的深度和广度,从根本上减少虚假申请流入。此外,跨机构间的信息共享和协作也成为重点,提高调查效率和打击效果。 此案彰显了公共资金监管的重要性及面临的实际挑战。疫情催生了特殊的政策需求及紧迫性,传统的风险控制流程未能完全适用,造成漏洞频现。在追求效率与防范风险的平衡中,未来应更加注重构建灵活且智能的管理体系,以保障资金落到真正需要的受助对象手中。社会各界也应警惕涉及疫情救助资金的诈骗陷阱,加强宣传和教育,提高公众的识别能力。

疫情救助资金的安全问题不仅仅是技术与执法的挑战,更与疫情引发的社会经济环境深刻关联。失业增长、企业倒闭等现实困境使得欺诈行为滋生土壤,而被盗资金的流失则对经济复苏构成隐忧。特勤局此次追回巨额诈骗资金,正是对犯罪行为的有效遏制,将进一步震慑相关不法分子。同时也为全球及各国应对大规模公共资金管理提供有益借鉴与警示。 展望未来,随着疫情渐趋平稳及经济逐步回归常态,围绕救助资金的反欺诈行动仍需持续强化。美国特勤局和SBA监察长办公室已经表示,将继续深入调查更多案件,追踪资金流向,追责涉案人员,并推动相关政策和技术升级。

不仅针对疫情救助,类似的大规模公共资金计划也必须先行预防诈骗风险,确保公共利益不被侵害。 专家建议增强金融行业与执法机关的合作,通过数据共享和联合行动提高反欺诈效果。同时,公众和企业应提高警惕,合法使用救助资金,避免卷入非法行为。不断完善和创新的监管体系,将成为防范金融犯罪、保护公共资金安全的坚实防线。 总体来看,美国特勤局追回2.86亿美元盗取的新冠经济救助资金事件,揭示了疫情特殊时期金融诈骗的复杂性和紧迫性。该案件不仅是执法部门的重大成果,也促使社会各界深刻反思公共资金管理的体制和技术短板。

未来,只有通过多方协作、技术创新和完善监管,才能有效打击诈骗行为,保障疫情救助资金发挥应有的社会效益,助力经济全面复苏。