在现代社会,伪造和篡改照片的现象并不罕见,尤其随着数字技术的普及,图像编辑变得异常容易。然而,公众对伪造照片的担忧并非新近出现。事实上,早在上世纪初,美国就曾尝试立法禁止伪造照片,这一历史事件反映出人们对视觉真实性的焦虑和维护公共信任的法律努力。1912年,一项关于禁止制造、展示和传播伪造照片的法案被提出,试图遏制因照片造假引发的社会问题和道德风险。要理解这一尝试的背景,必须回顾19世纪末到20世纪初摄影技术及其在社会中的应用和影响。 当时,摄影已经成为一种新兴且广受欢迎的艺术形式及记录工具。

但与此同时,肖像摄影催生了一门叫做“照片修饰”的行业。类似于传统绘画中的美化技巧,照片修饰师用各种机械和化学方法对照片进行润色和修改,以提升拍摄对象的形象。这种技术被视作当时的“模拟美颜滤镜”,广受追捧,尤其是在肖像和纪念照片市场。尽管修饰带来了美学上的提升,它也引发了公众对于影像真实性的质疑。 早在1897年,《纽约论坛报》(New-York Tribune)就发表声明驳斥了“照片不会说谎”的传统观念,指出照片同样可以用于欺骗。照片造假带来的问题逐渐显现在多个领域,既涉及商业利益,也涉及政治宣传和社会伦理。

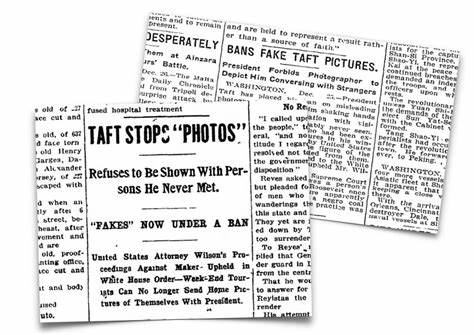

1911年,华盛顿特区的旅游业中出现了一种新奇的纪念品:游客可以购买自己与当时的美国总统威廉·塔夫脱合影的伪造照片。虽然这些伪造照片受到了部分游人欢迎,但政府官员对此表示担忧。因为这些伪造照片可能被不法分子利用,制造虚假场景以获取信任。 正是基于这类事件,美国司法部启动了对伪造照片问题的调查。甚至曾发现一名涉嫌人口贩运的逃犯持有和塔夫脱总统合影的伪造照片,并利用这张照片欺骗受害者。这些事态的发展促使国会议员亨利·卡博特·洛奇(Henry Cabot Lodge)于1912年提出立法提案,试图通过法律手段遏制伪造照片的泛滥。

该提案旨在禁止制作、销售、展示任何未经许可的伪造照片,违法者最高可处以六个月监禁或1000美元罚款(折合今日约31800美元)。 该法案一经提出,便吸引了全美媒体的广泛关注。许多报刊纷纷发表评论,支持对摄影技术加以监管,称赞其能够维护社会公正、防止名誉受损。《宾夕法尼亚智囊时报》(Intelligencer Journal)更是认为,虽然摄影作为艺术是充满奇迹的,但其滥用同样需要法律的规范。伪造照片被形容为“讲述虚假故事的艺术组合”,并警告公众成为“假照片的受害者”风险日益加剧。 然而,这项法案也遭遇了业界的反对声。

很多专业摄影师担心法律条款模糊,容易引发无休止的诉讼风险,特别是那些声称未授权使用照片的人可能以此进行敲诈。与此同时,该法案并未最终获得参议院批准而遗憾夭折。1913年,随着威尔逊总统的当选,伪造总统照片的现象依旧在华盛顿特区出现,显示出这一问题并未得到根本解决。 回顾当时的社会背景,伪造照片不仅被用来制造旅游纪念品或进行娱乐性伪装,还被利用于更严肃的犯罪行为。其中之一便是针对女性的“照片诽谤”及敲诈案例。早在1905年,就有报道揭露某团伙用制作和传播不雅伪造照片威胁女性名流实施勒索,类似事件在后续几十年反复出现。

这些事实表明,伪造照片虽广泛存在,但其危害尤为严重,尤其对弱势群体构成了深远的社会威胁。 有趣的是,美国政府对伪造照片的态度在历史上也出现了明显的双重标准。1923年,一张伪造总统塔夫脱骑水牛的照片公之于众,原图为他骑马的姿势,通过剪辑合成而成。此举推动了美国对菲律宾的亲善宣传,却与政府早年坚决反对伪造照片的立场形成戏剧性对比。这反映出政治宣传在伪造技术运用中的复杂角色,也揭示了政策实施中的现实矛盾。 若这一法律得以实施,在当代数字信息时代,其意义将更为深远。

现代技术如Photoshop以及人工智能生成图像(如深度伪造技术)已经使照片篡改更加便捷和难以辨识。1912年的法案理念如果延续至今,或许能为数字时代的图像真实性提供法律基础,例如禁止未经当事人同意擅自篡改或发布个人照片,遏制虚假信息的传播。对于防止利用图像进行诽谤、侵权或诈骗行为则有着潜在威慑作用。 尽管当时的法案未被通过,关于虚假视觉内容的监管需求始终存在且逐渐增多,反映出人类社会对于“真实性”的持续关注。与此同时,当代对人工智能、数字伪造影像的法律与伦理讨论,也可以从1912年这段历史中汲取经验。处理新兴技术带来的伦理和社会问题时,谨慎平衡创新推动力与风险管理,避免过于广泛或模糊的法律导致滥诉和市场压制,是法制建设的重要思考方向。

总体来看,1912年美国关于禁止伪造照片立法尝试,既是对当时快速发展的摄影技术的一次社会回应,也是对视觉媒体可信性的早期法律探索。它揭示了技术进步可能带来的社会挑战,也反映出公众对真相和诚实表达的渴望。纵观历史,虚假图像和信息的传播始终伴随着技术演进而存在,如何通过合法且有效的方式维护信息真实,仍然是当代社会不可回避的课题。未来数字时代的监管措施需兼顾保护个人权利、言论自由与打击欺诈行为,才能在复杂信息环境中构建可信赖的社会信任机制。