随着数字时代的到来,工程师的贡献在推动技术创新、维护基础设施和促进社会发展中变得愈加关键。开源项目、基础设施建设、公益科技等领域都离不开工程师们的智慧和汗水。然而,尽管他们做出了重大贡献,工程师们在现实中往往未能获得应有的认可。多为GitHub上零星的星标、社交媒体的短暂关注,甚至是职业发展中的隐形助力,这些认可显得既零散又脆弱。面对这样一种现象,行业内外开始反思:为什么如此关键的群体在价值承认上总是难登大雅之堂?他们的努力是否只能化作无心的“隐形劳动”?他们的贡献是否能被真正量化和传递?在这种背景下,探索新的评价和认可方式,尤其是结合去中心化协议的创新机制变得格外重要。工程师的贡献很难仅用金钱衡量。

技术背后承载的是信任、透明、公平和社会长远价值,这些无形资产才是真正的核心。传统的资本逻辑无法全面捕捉这些维度,导致许多默默无闻的工程师贡献被忽略甚至贬值。有人提出,建立一套协议化的评价体系,能够在区块链等技术支持下,客观量化工程师个体及群体的贡献。通过智能合约和去中心化治理,贡献者的行为、影响和社会价值将被透明记录,形成持续累积的“信誉积分”或“声望分”。这样的系统不仅保障贡献的真实性,防止人为操控,更能使贡献者获得长期且稳定的认可。相比传统的声誉体系,这种基于协议的方案取消了人为评审的主观性,降低了权力垄断的风险。

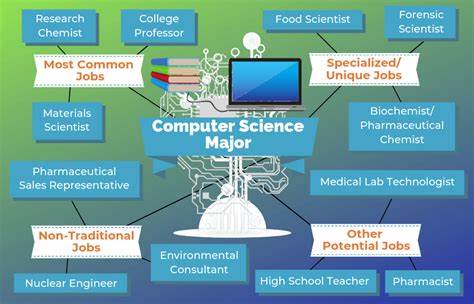

在职场招聘、项目合作、资源分配等场景中,这些贡献记录可以成为重要的参考依据,有助于发掘深藏不露的人才,激励更多工程师投身社会效益更佳的工作。真实的贡献被“通证化”,将激活一整个新的生态,让工程师不仅为经济回报,也为社会认可而努力。许多人担忧这种机制可能被滥用或游戏规则被破坏。历史上,积分、排名体系屡屡面临“水军”操控、精英垄断等问题。由此来看,协议设计必须谨慎周全,确保系统治理权完全透明且公平,任何有权干预的主体都不能干扰贡献的合法认定。系统应重视多维度的贡献,包括代码贡献、文档完善、社区协作、公益影响、技术传播等,融合多样指标综合评估。

只有这样,才能避免单一维度的评价失真,体现出工程师工作的丰富内涵。除了技术方案,社区文化的塑造同样关键。正如一名公务员曾提到,很多投身公共服务的工程师并不热衷于外界的浮华赞誉,他们追求的是长远的社会影响和真正帮助他人的满足感。既有的资本逻辑往往忽视了这一点,给行业带来功利化弊端。协议化评价虽然提供了工具,但更需要从根本上推动社会转向更加尊重贡献本身而非单纯名利的价值观。工程师群体内部也应加强互助与联合,搭建健康的社区生态,推动协议和系统的完善。

以开源世界为例,尽管贡献大多免费的模式取得巨大成功,认可和资源分配的矛盾依然存在。例如,SourceCred等项目尝试用协议机制实现贡献可量化,但其活跃度时起时伏,仍面临治理和激励的挑战。技术、制度、文化三者息息相关,缺一不可。未来,结合人工智能、大数据和区块链等先进技术,或能实现对工程师贡献的精细分析和评价。AI可辅助识别贡献的真实影响,避免机械刷分和表面功夫。数据透明可信则确保评价公正,鼓励更多人参与推动创新和公益。

工程师的技能和精神是推动社会进步的基石之一。他们值得被社会赋予更公平、更持久的认可。不论是政策制定者、企业管理者,还是社区成员,都应重新审视评价体系,推动由权威垄断向开放信任转变。通过协议赋能的评价系统,不仅能激励更多工程师为公共福祉努力,也能使他们在职业道路和精神归属上获得更好满足。构建这样一个公平、透明、多元且动态的贡献评价生态,注定是一条漫长但充满希望的道路。它不止是技术创新,更是社会文明进步的重要体现。

只有在尊重工程师真实贡献的基础上,才能激发技术潜能,塑造一个更为人文与公正的未来世界。