在人类与计算机的互动历史中,输入设备的革新一直是推动数字时代发展的关键动力。从键盘、鼠标到触摸屏,人们对快速、准确且直观的操控方式的需求不断提升。然而,这些传统设备在移动性、便携性和自然性方面存在先天限制,尤其是在动态场景及复杂环境中,用户的行动自由与操作连续性常常受到制约。随着人工智能和神经科学的交融,非侵入式神经运动接口(Neuromotor Interface)因其能够直接读取人体肌肉电信号而成为人机交互领域的研究热点,带来了前所未有的交互体验变革。非侵入式接口不仅避免了风险较高、成本昂贵的神经植入手术,更凭借其高信噪比的肌电信号采集技术,实现了跨用户、跨场景的普适性应用,重新定义了人与机器的连接方式。 这一技术的核心基础是表面肌电图(surface electromyography, sEMG),通过感应肌肉表层神经激活产生的电信号,间接捕捉神经系统发出的运动指令。

较之传统脑电图(EEG)等非侵入式脑机接口,sEMG信号具有更高的信噪比和空间分辨率,同时避免了摄像头视野遮挡及光线变化带来的影响。通过佩戴在手腕的高精度干电极腕带设备,可以捕获包括手部、腕部及前臂肌群的神经肌肉活动,实现对多样化手势、连续动作和甚至书写动作的实时识别。 在硬件设计方面,研究团队创新打造出适合不同个体腕围的多尺寸sEMG腕带,配备48个电极(16组双极通道),实现对肌电信号的高采样率(2000Hz)、低噪声放大和无线传输。设备采用舒适的佩戴结构,无需使用凝胶或繁琐的皮肤预处理,兼具用户体验和数据采集的稳定性。通过调整电极间距和布局,最大化对运动单位动作电位(MUAPs)的捕捉,实现对微妙肌肉活动的高敏感度检测,为高带宽信号解码奠定坚实基础。 为了突破传统肌电控制中因个体差异、电极位置变动及动作风格差异导致的性能瓶颈,团队大规模收集上千名参与者跨多种任务的数据,涵盖连续的腕部姿势控制、离散手势识别及快速复杂的手写文本输入。

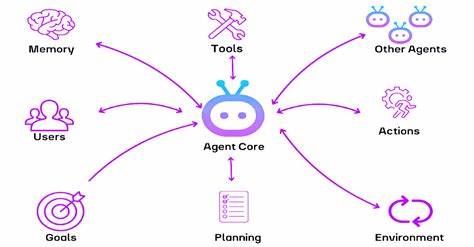

基于深度神经网络特别设计的多模态架构有效整合时频特征,具备强大的跨用户泛化能力,无需为每位用户单独训练专属模型,即可实现即时、准确的动作解码。 具体应用方面,基于该通用解码模型,使用者能够实现一维的连续手腕角度控制,将肌电转换为光标位移,实现比肩传统鼠标控件的目标捕获速度;离散手势解码则支持多种手指捏合、拇指滑动,辅助用户在虚拟环境中高效导航和交互;而手写解码更惊艳,以超过20字每分钟的速率实现无笔手写输入,满足移动办公、智能穿戴设备的便捷输入需求。闭环评测中,用户显示出明显的学习曲线和操作稳定性,充分证明系统实用性和耐用性。 值得一提的是,模型个性化微调策略进一步提升了手写识别的准确率。通过少量个体专属数据微调已有泛化模型,可实现最高16%的识别率提升,尤其显著改善表现较弱用户的体验,解决“长尾”用户的个性化需求。这种“通用+定制”的协作模式,为未来大规模商用奠定了技术基础和用户场景适应性。

此项非侵入式神经运动接口的突破,为人机交互带来了一场革命性的变革。它兼顾高性能与便携性,极大降低了使用门槛,适合智能手机、智能手表、智能眼镜等场景,实现真正随时随地、无感操控。与需要外部摄像头、手持设备或侵入式植入的传统解决方案相比,sEMG腕带对手自由度无损,消除了视觉遮挡及环境光干扰问题,带来更加自然流畅的交互体验。 展望未来,技术有望实现多自由度手部及手腕连续控制,配合肌肉收缩力度的捕捉,创造出细腻、多层次的交互维度,让计算设备精准响应用户意图。同时,结合神经反馈训练和深度强化学习,用户能通过训练实现对单个运动单位活动的自主调控,开拓全新的人机融合交互空间。医疗领域受益尤为显著,残疾人士、肌无力患者将能依靠极低强度的肌肉信号,实现无障碍的数字操控,大幅提升生活质量与社会参与度。

此外,未来结合惯性测量单元(IMU)、光学传感及生物电信号融合,可进一步优化识别鲁棒性与多样交互,拓展技术边界。对临床群体信号特征的深入研究也将推动专用模型开发,满足多样化康复与辅助需求。随着数据集规模的持续扩大与算法的迭代升级,通用非侵入式神经运动接口将在移动计算、虚拟现实、智能穿戴、边缘计算等多领域实现广泛普及和深远影响。 总而言之,通用非侵入式神经运动接口利用腕部肌电信号,实现了跨人群、高带宽、低延迟的自然人机交互。该技术将数字世界的触达与控制推向了一个全新层面,不仅为未来智能设备的操控范式革新提供了强力动力,更在医疗康复、普适计算等多重领域展现了巨大的应用潜力与社会价值。随着研发投入的持续加大,我们有望迎来一个真正意义上无缝、高效和直觉的人机交互新时代。

。