当谈及内存安全,Rust语言因其独特的所有权机制和编译时生命周期检查而广受关注,尤其在开发高性能且安全的软件时。Rust以其“无惧并发”和“零成本抽象”的承诺,赢得了广泛的赞誉和热烈的讨论。然而,内存安全领域并非Rust的专属战场,长期以来,垃圾回收(GC)技术就是内存管理领域经受考验的老将。本文将深入探讨垃圾回收技术的发展历程、多样化的实现方式及其与Rust内存安全机制的对比,为读者呈现一个多元化的内存安全图景。传统的手动内存管理语言如C,在内存分配和释放方面依赖人工操作,容易引发内存泄漏或野指针等严重安全漏洞。相比之下,垃圾回收机制通过自动跟踪对象引用,识别不再使用的内存并及时回收,有效降低了开发者的认知负担和潜在风险。

垃圾回收技术在不同语言中有所不同。引用计数是其中一种实现方式,它通过记录每个对象被引用的数量来确定内存何时释放,优点是确定性高和简单明了,但面对循环引用时会遇到难题。另外一种更为广泛应用的方法是追踪式垃圾回收,这种方式从一组根节点(如全局变量、栈帧等)开始,遍历可达的对象图,将无法访问的对象一并清理。Java和JavaScript就广泛采用了这一技术。值得一提的是,基于代际假设的垃圾回收策略通过将对象划分为不同的生命周期阶段,频繁处理新生代内存而减少对老年代的扫描,从而大幅提升了回收效率和程序响应速度。实时或增量式垃圾回收则致力于解决传统GC停顿时间过长的问题,将垃圾收集任务拆分为更小粒度的增量操作,这使得诸如JVM的ZGC和Shenandoah等现代GC能够在处理大堆内存时保持低延迟。

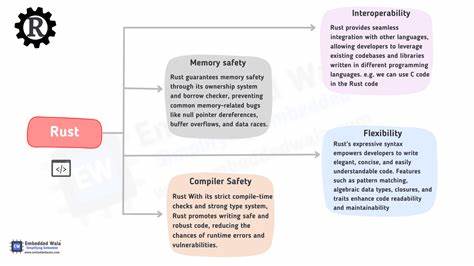

很多人认为垃圾回收技术性能低下停滞不前的说法显然已过时。在种种高性能GC实验和实践中,GC的暂停时间已经稳定控制在毫秒级,甚至更低。例如Go语言的垃圾回收经过多代演进,现已具备几乎实时的特性,Erlang凭借其基于进程的GC模型使得每个轻量级进程拥有独立的垃圾回收,最大限度地降低了系统延迟。与此同时,对于新兴的WebAssembly,GC提案则致力于为现代网络与嵌入式系统带来快速、跨语言的自动内存管理方案。相比之下,Rust则采用编译期的所有权检查和生命周期分析来实现内存安全,避免了运行时的垃圾回收开销。此机制保证了程序的确定性和性能优势,但也带来了陡峭的学习曲线,尤其是复杂项目中开发者需要详细理解和管理所有权转移和借用规则。

选择GC还是Rust的所有权模型,实际上取决于项目需求和开发者偏好。可以将Rust比作一架没有自动驾驶的飞机,开发者全面掌控内存安全,而GC则犹如一个智能副驾驶,自动协助处理内存回收,减轻程序员的压力。垃圾回收技术与函数式编程范式天然契合。函数式语言强调不可变数据和短暂的中间数据结构,这使得垃圾回收更为高效,因为不可变性消除了别名问题,生成大量临时对象也与代际回收模型相得益彰。诸如Lisp、Haskell、OCaml乃至Erlang都依赖成熟的GC,且在性能和安全之间找到均衡。实时垃圾回收解决了游戏、金融、高频交易等领域对低延迟的苛刻要求。

诸如IBM WebSphere的Metronome GC,或Azul公司的C4 GC已成功投入生产,证明实时GC非虚构,而是切实可行的解决方案。此外,新的语言探索也在突破传统内存管理的壁垒。以Filip Pizlo为代表的开发团队推出了fil-c语言,其设计理念是让C语言变得更安全且易用,采用垃圾回收替代Rust式借用检查,减轻认知负担,提升开发效率,标志着内存安全领域正经历新的创新浪潮。总而言之,内存安全绝非单一手段的专利。Rust的出现极大丰富了开发者的选择,但垃圾回收、区域分析、类型化内存池等技术同样有广泛的适用场景。技术社区中不应盲目追随潮流,而应理性评估不同方案的优缺点,结合具体项目需求进行选择。

对于追求高安全性、确定性性能的系统,Rust无疑是强有力工具;而对于快速开发、函数式编程以及对动态内存友好的应用环境,GC依旧展现出强大的生命力和优势。展望未来,内存安全领域将继续多元发展,GC与静态分析技术不断进步,语言设计上涌现更多折中且高效的方案。作为开发者,应拓宽视野,了解各类工具特性,在合适的场景中发挥各自长处,摒弃对某一技术的盲目崇拜,拥抱技术多样性,打造更加安全、高效的软件系统。内存安全早已超越Rust的单一神话,迎来了更加开放和多样的新时代。当下正是审视工具箱的好时机,垃圾回收不仅是内存安全的老兵,更是持续进化的强大助力,值得每一位开发者深入了解和思考。