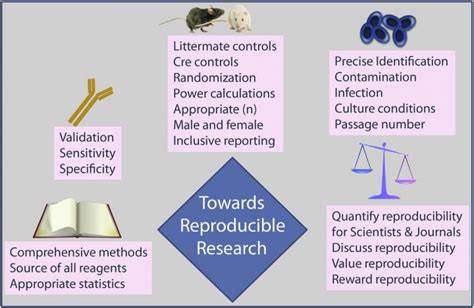

在现代科学研究中,再现性是保证研究结果可信度的基石。只有当某项科学实验能够被独立研究者多次重复,并得到相似结果时,该研究的结论才被科学界广泛接受。然而,近年来一项大规模的再现性计划揭示了令人震惊的现实:在生物医学领域,数十项重要研究未能通过再现性验证,这引发了研究者和公众的广泛关注和深刻反思。 所谓的再现性危机并非孤立现象,它反映了科学研究在设计、执行、数据分析乃至发表过程中的诸多潜在问题。生物医学研究尤其如此,其复杂性和高度多样性使得再现不仅仅是技术问题,更涉及实验材料、方法透明度和研究伦理等多方面因素。再现性计划的失败暴露出许多研究在细节上缺乏透明,导致独立实验者难以准确复现实验条件和结果。

这场再现性危机最早在心理学领域引起广泛关注,随后逐渐波及生物医学。科学家们发起了专门针对一些高影响力生物医学文献的再现性研究,试图验证其可靠性。结果表明,大约只能成功复制不到一半的研究结论,而那些无法再现的研究往往存在实验设计缺陷、统计方法不当以及结果选择性报告等问题。 此类失败带来的影响深远。首先,它动摇了科研成果的公信力,许多此前被引用的“金标准”研究被质疑其科学有效性。医药研发、临床治疗乃至公共卫生政策的制定,都依赖于坚实的科学基础,而再现性问题如一座漂浮的基石,可能导致投资浪费和医疗错误。

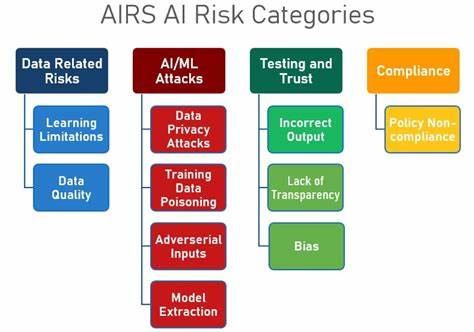

其次,再现性危机促使科学界重新审视研究伦理和发表文化的不足。过分追求科研成果的新颖性和高影响因子,让部分科学家陷入“选择性报告”和“数据剪裁”的陷阱,以图快速发表。然而,这种短期行为损害了科学的整体信誉。为应对这一问题,越来越多的机构和期刊开始推行开放数据、预注册研究和同行评议的透明流程,倡导负责任的科研态度。 技术进步也为提高研究再现性提供了新的契机。先进的实验设备、高通量测序技术以及人工智能辅助的数据分析方法极大提升了数据的准确性和实验的精确控制。

此外,研究者间通过建立共享数据库和协同工作平台,减少了重复工作的资源浪费,强化了科学交流与合作,这些都为再现性保障铺平了道路。 教育体系同样承担着重要责任。培养科研人员具备严谨的实验设计能力、正确的统计分析技巧以及道德规范意识,是保障未来研究质量的基石。研究生和青年学者需在研究训练中强化对再现性的认识,避免因经验不足和压力诱因导致的违规行为。 然而,再现性危机也提醒我们,科学发展是一个不断修正和完善的过程。科学家的谦逊与诚实是创新的保障。

面对再现性挑战,我们不仅需要积极改进,还应保持对科学探索本质的不懈追求,将失败视为推动进步的契机,而非单纯的打击。 总的来说,生物医学领域的再现性危机推动了一场深刻的科研改革浪潮。从研究设计的规范化、发表流程的透明化,到科研文化的重塑和技术手段的革新,多方面的努力正逐步扭转局面,恢复公众对科学的信任。未来,只有建立起更加开放、诚信和协作的科研生态,生物医学才能真正实现科学发现向临床应用的无缝转化,为人类健康带来切实福祉。