在信息爆炸的数字时代,如何安全、匿名地进行信息交换成为了网络安全领域备受关注的话题。而Web Dead Drop正是在这种需求下应运而生的创新技术。它借助传统间谍手法的灵感,结合现代密码学技术,提供了一种既安全又隐秘的匿名信息传递方式,受到技术爱好者和安全专家的广泛关注。 Dead Drop的概念最早源于冷战时期间谍活动中一种匿名交接信息的技巧,即将秘密信息藏于一个固定的隐秘位置,供特定人员取用,避免双方直接接触带来的风险。Web Dead Drop则是在此基础上进行了数字化改造,使得信息交换不再受限于物理空间,而是通过互联网实现,同时通过先进的加密算法保障信息内容的机密性。 在Web Dead Drop体系中,用户可以通过输入特定的地理坐标或者独特位置标记来访问所谓的“死信盒”。

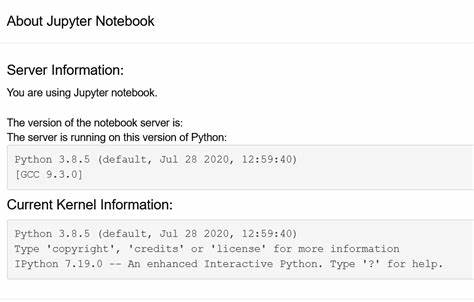

这些坐标通常使用What3Words这样精确到3米×3米的全球定位系统作为索引,简化了定位和访问的流程。用户输入坐标后,系统将判断该死信盒是否“热”(即有隐藏信息),或者“冷”(当前无信息)。这种状态切换使得死信盒在使用上更具动态性和互动性。 安全性是Web Dead Drop设计中的核心。每条信息在上传之前都会经过双重加密:首先利用SHA-256进行哈希处理,以确保信息在传输过程中不被篡改或伪造;随后采用AES-256-CBC对信息内容进行加密,使得即便托管服务器或网站管理员被攻破,也无法获取明文内容。这种端到端的加密机制使得信息隐私得到了极大保障,提升了用户之间的信任程度。

值得一提的是,Web Dead Drop采用了时间限制机制,即每条信息在一“sol”后自动被清除。这里的“sol”借用了火星时间的概念,约等于太阳日长度,这个设定有效防止了信息长期滞留,减少了潜在泄露风险,并确保死信盒能够周期性地保持新鲜与安全。 除了技术层面的创新,Web Dead Drop的应用场景同样十分丰富。它不仅适用于传统意义上的间谍活动,还被网络安全研究人员、记者、维权人士以及普通用户用来实现匿名的消息交换。在某些高风险环境下,匿名且不可追踪的信息传递渠道尤其重要,Web Dead Drop为此提供了理想的平台。 此外,平台对用户的友好体验也值得肯定。

用户只需通过简单的地理编码即可访问死信盒,无需复杂的软件或特殊设备。界面简洁,操作便捷,同时提供了清晰的帮助说明,包括如何获取和输入What3Words坐标,降低了技术门槛,让更多非专业用户也能参与其中。 从更宏观的视角来看,Web Dead Drop象征着数字时代信息安全新思维的兴起。传统的中心化信息服务易受到监控和窃听威胁,而基于分散地点标识的死信盒模型则有效弱化了这种风险。同时,采用开源和客户端脚本的方式,保证了透明性和可审计性,进一步推动了数字隐私保护的发展。 当然,这种技术也带来了法律和伦理层面的挑战。

例如,如何防止死信盒被用于非法交易、恐怖主义通信,或者其他犯罪行为,是需要社会各界共同探讨的问题。这也促使开发者在设计时必须在匿名性和责任追踪之间寻求平衡,确保技术造福大众而非成为犯罪温床。 未来,随着加密技术的不断进步和分布式网络的发展,Web Dead Drop有望整合更多创新元素,例如零知识证明、多重签名机制甚至与区块链技术结合,实现更加安全、可信且去中心化的信息交换平台。同时,跨国监管政策的完善将为其规范使用提供支持,推动匿名通信技术朝着更加合规和普及的方向发展。 总而言之,Web Dead Drop作为数字时代的一项前沿科技,将传统间谍技巧与现代密码学完美融合,开创了匿名、安全的信息交换新模式。它不仅为专业安全领域提供了实用工具,也为普通用户保障隐私权益提供了可行方案。

在信息安全和个人隐私愈加重要的今天,Web Dead Drop无疑代表了一条值得关注和发展的未来之路。随着技术的不断完善和社会理解的加深,Web Dead Drop有望在数字通信领域发挥更大作用,成为新时代信息交流的“隐形桥梁”。