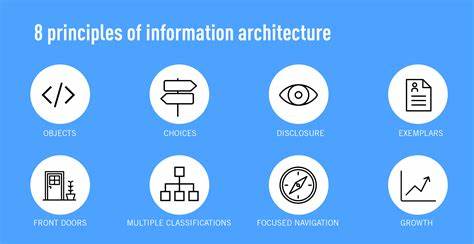

在当今数字化时代,信息架构成为设计优质网站、软件和交互服务的关键组成部分。信息架构不仅关乎内容的分类和组织,更涉及用户如何发现所需信息、完成任务以及理解信息之间的关联。理解信息架构的价值,能够帮助企业避免混乱无序的数字产品,提升用户满意度和业务成效。信息架构最早由Richard Saul Wurman在1976年提出,他将信息架构形容为为他人制作建筑说明书的过程,而非直接构建实体建筑。这一比喻极具启发性,阐明了信息架构师的工作重点在于设计清晰、可执行的指导方案,使开发者和设计师能够打造出符合用户和业务需求的数字环境。信息架构的核心任务是通过结构化设计,使用户在复杂的信息网络中迅速定位所需内容。

它包含组织体系、分类关系与导航机制等多个方面,类似建筑师通过空间设计引导人们的行为和感知,信息架构师依托节点与链接构建用户的认知环境。与此同时,信息架构也要求设计者具有深厚的用户同理心,了解不同用户的需求、期望与行为模式,从而制定符合实际使用场景的信息结构。许多数字产品的失败归因于缺乏良好的信息架构,导致用户迷失在信息迷宫中,产生高昂的失误代价和用户流失风险。Peter Morville强调,信息架构关乎可用性中的可寻址性,“你找不到它,就无法使用它”,体现出信息结构对整体用户体验的基础作用。理解信息架构,还必须跳脱传统以网站和菜单为中心的视角,迈向跨渠道、全生态的设计理念。Andrea Resmini和Luca Rosati提出“普适信息架构”的观点,强调信息架构不仅仅是标签、分类或导航,更是利用信息作为原材料在多个领域中塑造意义和目标的设计过程。

在多平台、多触点的复杂环境中,信息架构赋予设计以厚度和连通性,使用户能够在不同设备和场景无缝切换,实现一致且流畅的体验。此外,战略性的内容管理也是信息架构的重要组成。合理的内容策划、更新与维护机制确保信息始终准确、相关和新鲜,避免内容堆积和碎片化,提升信息的找寻率和使用价值。体系性的思考贯穿信息架构的设计,设计者需识别信息系统中部分与整体的关系,关注结构之间的关联性。从整体用户旅程出发,映射信息流和交互路径,完善系统性能和适应性。以系统理论为背景,John Gall指出大的系统往往运行在失效模式,设计信息架构时须预留冗余和调整空间,应对意外状况和未来变化。

信息架构不仅是静态的地图,更是动态的生态。它拥抱变化,反复试验和改进,通过用户反馈和数据分析优化结构设计。历史上,迷宫和迷途往往被用来描述信息查找过程中的困惑与挑战,但信息架构的目标正是将复杂的“迷宫”转化为单一路径的“迷宫”,引导用户明确前行。正因如此,信息架构师在设计中不断寻求平衡,既确保信息自由流动和多样选择,又防止用户陷入无尽的分叉和迷失。当代信息架构还融合了语义技术和机器智能,借助人工智能辅助分类、搜索和推荐,赋能个性化体验。对信息架构的深入理解促进跨学科合作,将用户研究、视觉设计、内容策略与技术实现紧密结合,共同打造高效的产品服务体系。

总结来看,信息架构是数字产品设计中的战略基石,其价值远超传统导航和分类范畴。通过结构化思维、用户中心与跨渠道视野,信息架构为用户打造清晰、连贯且有意义的认知路径,提升系统整体的可用性和满意度。未来,随着数字生态的复杂化,信息架构必将继续演变,成为连接技术、业务与用户体验的关键桥梁。理解和掌握信息架构,将助力企业在数字竞争中占据优势,创造真正有价值且可持续的用户体验。