随着人工智能技术的飞速进步,越来越多的开发者开始在日常工作中引入AI工具,以期提高编程效率和代码质量。然而,AI虽能迅速生成大量代码片段,但质量参差不齐,缺乏对整体系统理解和战略规划能力。只有深刻认识到AI并非万能,且不能完全代替开发者的专业判断,才能真正发挥其辅助作用,打造稳健的应用程序。 编程本质上是一门将复杂任务拆解为众多小模块,逐一解决并最终整合的艺术。它讲究的不仅是代码数量,更是设计思路、架构规划、算法优化和问题背后的动机理解。AI目前处于模式识别和模式生成阶段,缺乏人类的直觉和创新能力。

当你向它发出指令时,它能产生表面合理的代码,但很难驾驭复杂业务逻辑、灵活应对陌生场景或做出权衡与判断。 因此,将AI视为“免费开发者”是不切实际的。相反,我们应当将它当作史上最出色的搜索引擎和代码砖匠,快速为我们搭建代码基石。通过分解问题,明确每个模块所需实现的计算机科学概念,再结合实际需求精确提示AI生成代码片段,能显著提升开发效率,减少低级错误。例如,对于需要实现有限状态机(FSM)控制应用流转,开发者应先设定清晰状态和事件定义,再让AI帮助生成符合语言规范的状态类和转换函数,这样既保证架构严谨,又节省大量编写模板代码的时间。 面对AI生成的代码,开发者必须用敏锐的眼光进行严格审查。

许多初级错误依然屡见不鲜,包括变量名错误、命名规范不符、伪变量和幻觉生成、低效算法选择等。若完全依赖AI而无深入理解,容易导致潜藏但致命的漏洞,甚至系统崩溃。编程是创造艺术,需要结合对系统运行环境、性能瓶颈、安全隐患和用户体验的全面把控,单纯靠自动生成无法实现高质量软件。 实践中,合理利用AI的关键在于掌握“共振编码”技巧,即实现人机深度协同的编码节奏和思维模式。开发者应当以丰富的领域知识为基础,精准分解任务,设计清晰的接口和协议,将大问题细化成可交付的编码模块。再通过有效提示引导AI生成基础代码结构、重复性逻辑或调用代码,腾出精力专注于架构稳定性、错误处理、性能调优以及创新功能的设计和实现。

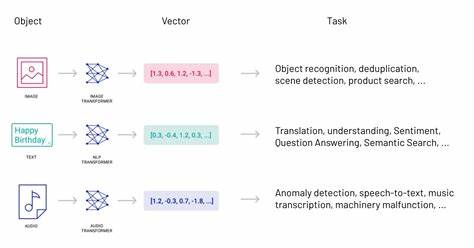

以构建一款基于自然语言处理和辅助服务的安卓应用为例,开发者可以将整体交互拆成多个技术难点:语音识别与转换、意图理解与槽位提取、DSL(领域专用语言)定义与解析、状态机设计、权限管理和无障碍服务操作等。针对每个环节,以小而精准的指令让AI完成样板代码输出,同时结合自有系统知识不断调整和改进。这种逐步验证、代码与设计同步前进的“振动”节奏,不仅提高了开发效率,还保障了系统的可维护性和安全性。 此外,AI还可以充当信息聚合和知识萃取的助手,极大节约查找资料和代码示例的时间。通过向AI提出具体的编程问题和功能需求,开发者能迅速获得示范代码和最佳实践,免去重复查找文档的烦恼。但切记要结合自身理解,对生成结果反复测试,确保适配目标环境和业务需求。

如果你能成为善于“解读代码”的工程师,你的价值将远超单纯的代码产出。 虽然现阶段AI尚无法承担系统架构师、设计师和质量检测人员的角色,但它为开发者提供了一种全新的生产力工具。通过主动管理期望、理性评价输出、持续学习编程底层原理,开发者能够与AI实现优势互补,形成高效的开发循环。长远来看,能够驾驭AI辅助工具的人才将更具市场竞争力,因他们能在复杂项目中快速搭建基础、反复雕琢细节,从而产出洁净且性能卓越的代码。 总结来说,真正的“共振编码”是一种理念,是实现人机编程合作的制胜法宝。它要求开发者不仅具备深厚的计算机科学知识和逻辑思维能力,还应熟练掌握AI的使用方法,将其视作最强大的辅助工具而非替代者。

谁能牢牢把握两者的边界,谁就能在新时代的软件开发浪潮中立于不败之地。 未来,随着AI模型进一步提升理解力和生成质量,这种协作模式将更加松耦合、更智能化,而开发者的角色也将更加聚焦于设计思考与创新实现。唯有用好AI这个“砖瓦工”,并持续优化整体的“建筑蓝图”,才能真正实现优雅且高效的软件开发。 无论你是编程新手还是资深工程师,保持对技术本质的尊重和对工具极限的清醒认识,是驾驭AI、成为卓越开发者的基石。在这条道路上,结合科学的编码思维与AI的强大辅助,将为你打开无限可能的创作空间。未来属于懂得“共振编码”的开发者,也属于懂得如何赋能自身与AI协同进化的智慧工作者。

。