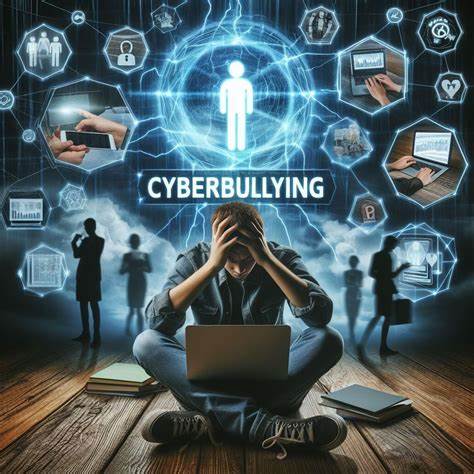

在数字时代,社交媒体已成为人们获得信息、表达观点和寻求支持的重要渠道。然而,随着平台对内容安全和用户保护的重视,网络空间逐渐被各种审查机制所包围,尤其是涉及敏感话题如性暴力、心理健康、自杀预防等领域的交流,频频遭遇限制甚至删除。受害者群体在这样的环境中,往往被迫沉默,难以通过网络找到共鸣和帮助。社交媒体的“安全过滤”虽出于保护用户的初衷,却在无形中把真实的叙述淹没,剥夺了受害者发声和寻求支持的权利。一个典型的案例便是,一段关于性侵经历的TikTok视频明知会被删除,创作者依然发布,意图打破沉默,然而视频随即被平台下架。此类事件反映出当今在线平台对涉及暴力和创伤内容的严格管控,令真实、完整的讨论变得困难。

平台算法通常根据关键词或行为模式自动标记潜在的危险内容,但由于缺乏对语境和目的的深入理解,许多关于心理健康、虐待或自杀防范的信息被误判为不适合或违法内容,从而被限制传播。语言的敏感性也加剧了这一问题。诸如“强奸”、“虐待儿童”等字眼在网络空间似乎成为禁忌,甚至需要以“r@pe”“child sexual abuse”等变体形式出现,方能避免触发内容过滤。这样的措辞扭曲不仅削弱了话题的严肃性,还使得受害者难以直白地表达痛苦和真相。历年来,由于网络环境对“危险内容”的零容忍政策,许多讨论社区逐渐消失。曾经,互联网为受害者们搭建了相互支持的桥梁,独立网站、邮件组和留言板为他们提供了安慰和理解。

如今,随着主流平台对内容的严格审查,此类社区大幅萎缩,心理健康和受害者支持的网络空间日益稀缺。更为令人忧虑的是,部分大型科技公司通过政策调整和人工智能监控机制,几乎使得任何涉及心理危机或自残讨论的信息都会自动被警告或屏蔽。结果是,有痛苦的用户不得不绕过障碍,跳过诸多“审核门槛”,才有可能获得相关信息与支持。这种现象带来的后果是多方面的。首先,受害者由于无法公开谈论自身经历,容易感到孤独和无助,阻碍了他们的康复进程。其次,社会整体对这些严重问题的认知被抹平或模糊,公众难以正视和理解现实的严重性,阻碍相关政策和社会支持系统的完善。

再者,媒体报道中经常使用诸如“未成年人与成年人的不当关系”或“性关系”等模糊词汇来代替“强奸”或“性虐待”,正是这种网络审查机制无形压力的体现。这样的表达模糊了法律与道德界限,降低了公众对受害者处境的同理心,助长了问题的隐蔽和泛滥。数字时代的信息空间本应成为促进透明、理解与帮助的场所。然而,我们因为惧怕触碰“敏感”话题或担忧激起不适感,反而构筑了隔离墙,把真实世界中的痛苦和阴暗面排除在外。即便我们一味宣称维护“安全”,却忽视了:不谈论、不面对绝不会带来真正的安全。相反,这样的封堵让处于困境中的人们更加孤立无援,无法获得支持与救助。

面对这个困境,公共话语的构建需要重新考量如何在保护用户安全的同时,不扼杀受害者的声音。技术和政策的设计应更多融入人文关怀和灵活性,深入理解内容的语境和受众需求,避免以“一刀切”的方式阻断正当且必要的交流。社会也应反思对“难言之痛”的态度,鼓励更多开放与包容的讨论环境,让受害者感受到被倾听和尊重。网络社区与服务平台应积极建立专门支持群体和安全空间,为受害者提供易于访问的资源和同伴支持。与此同时,公众教育同样重要,提升社会整体对性侵、心理健康等问题的敏感度和认可度,破除污名,促进理解,才能真正推动改变。回顾过去,正是互联网的开放和连结力量,给许多受害者带来了希望和力量。

如今,我们需警醒,反对因过度审查和畏惧暴露真相而形成的“沉默审查”,呼吁构建尊重和支持受害者的数字生态。只有正视阴暗面,直面社会的伤疤,方能孕育愈合与未来的希望。我们亟需让受害者发声,不被算法噤声,不被规则驳回,真正让网络成为生命的救助站,而非冷漠的禁区。社会的进步,始于倾听每一个受伤灵魂的声音。愿未来的数字世界,是真实、温暖与支持的所在。