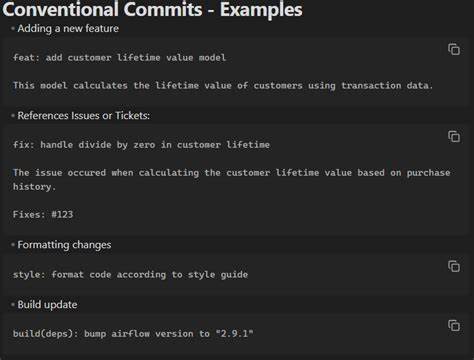

在现代软件开发流程中,规范化的提交信息对于项目管理、协作和自动化工具的有效运行至关重要。Conventional Commits作为一种旨在统一和标准化提交消息格式的规范,被广泛采用并推动了持续集成和自动发布等流程的自动化。然而,在长期使用和实际应用中,Conventional Commits也暴露出一些令人困扰的问题,令不少开发者感到不便甚至失望。本文从多个角度深入剖析这一规范所存在的不足,探讨它在人机交互和机器消费之间的平衡问题,并提出针对性的改进建议,希望为开发者社区和工具设计者提供启示。首先,Conventional Commits强制要求每条提交必须以类型(type)作为前缀,比如feat、fix等,并且紧随其后的是可选的作用域(scope)、可选的感叹号(!)表示重大变更,以及必须的冒号和空格。表面上看来,这种结构化的格式便于自动化分析和分类,尤其对持续集成系统的解析极为友好。

然而对开发者而言,这种格式的刚性限制却带来了不少痛点。提交信息不仅仅是标题,它应当是一条完整的思想表达,包括标题、主体和脚注。将类型强制绑定在开头并占用有限的字符长度,可能会限制开发者对变更内容的准确和清晰描述。此外,类型本质上常常是可以从提交摘要中推断出来的,因此将类型放在标题前缀处显得多余。作者建议,不如将类型作为提交消息脚注中的字段呈现,例如Commit-Type或Type键,这样既保留了自动化识别的便利,也避免了对提交标题的约束,使其更自然可读。其次,对于标记重大变更的感叹号(!)和BREAKING CHANGE脚注的设计也存在不一致和模糊的地方。

规范允许在类型/作用域前缀中以“!”表示存在重大变更,且可以省略脚注中BREAKING CHANGE字段。这样的设计增加了工具解析的复杂度,因为仅凭感叹号只能得知有破坏性变更,但具体原因还隐藏在一般的描述中,难以直接定位。更严重的是,重大变更的信息可能直到提交推送之后才被发现,若只能修改提交信息,加之git不鼓励频繁修改历史,就容易引发协作困扰。对此,作者提出使用git notes为提交补充上下文的方案,既保持提交历史稳定,又便于后续查阅。另一令作者感到不满的是脚注键名规范。Conventional Commits要求脚注键必须用“-”替代空白字符,比如Acked-by,但对于BREAKING CHANGE却破例允许空格。

这样不统一的设计显得不够严谨,令格式解析复杂化。统一键名格式,使BREAKING CHANGE变为Breaking-Change,能提升整体规范的一致性和易用性。Conventional Commits官网FAQ中的一些建议也引发了争议。比如,当发现输入了错误的提交类型时,官网建议在合并或发布前使用git rebase -i交互式变基编辑历史,发布后则需根据工具和流程不同处理。作者认为,尽管rebase是一种有效的变基手段,但很多开发者尤其新手并不熟悉交互式变基的具体操作,也难以实时获得详尽指导。官网若能提供更具体的指令说明或权威文档链接,会极大提升用户体验。

同时,若错误的提交是最近一条,使用git commit --amend即可,官网应明确强调这一快捷方式。此外,FAQ提出通过自动压缩(squash)合并拉取请求并由项目管理者填写规范提交信息,虽然看似简化流程,却会造成潜在问题。压缩合并使多个独立的提交合而为一,虽然提交历史更为简单,但信息往往会丢失,特别是在功能开发和重构混合的情况下,无法体现变更的细节和阶段。相反,应当鼓励尽可能保留多条相关但独立的提交,便于代码审查、回溯排查和责任追溯。综上所述,作者并非反对统一和标准化的提交信息规范,而是希望Conventional Commits能更注重人的可读性,兼顾机器的兼容性。作为软件工程中极为重要的沟通手段,提交信息不仅仅是给计算机看的元数据,更是团队成员之间、项目历史和未来维护者之间的桥梁。

因此,人优先、机兼容的原则应被摆在首位。希望未来的规范迭代能够强调更友好的设计,同时完善文档和工具支持,减轻开发者负担,提高代码仓库的整体质量和可维护性。通过合理的改进和调整,Conventional Commits可望真正成为连接代码变更与项目管理、自动化运行的高效纽带,而非令人烦恼的约束。