长期记忆是人类认知体系中的重要组成部分,它不仅构成了知识积累的基础,也在决策、创造力和问题解决等方面发挥着至关重要的作用。尽管记忆一直是教育和心理学研究的核心领域,但随着科技的发展,尤其是计算机与人工智能的进步,现代个人如何利用工具来有效增强长期记忆,成为了一个引人关注的话题。有效的记忆增强不仅可以帮助人们更好地吸收和保持信息,还能改变学习方式,带来效率和深度的双重提升。早在20世纪40年代,计算机先驱者范内瓦尔·布什就提出了“memex”设想,描绘了一种机械化的记忆扩展设备,能够存储个人所有的书籍、记录及信息,并以极快的速度加以查询。这一构想后来启发了超文本的发明以及万维网的诞生,奠定了数字时代信息管理的基石。而在当代,类似的理念通过个人记忆增强系统得以实现,其中最具代表性的便是基于间隔重复(spaced repetition)原理的Anki软件。

间隔重复方法基于心理学家艾宾浩斯记忆实验的发现,即人类记忆随时间呈指数衰退,但通过科学安排复习时间点,可最大程度减少遗忘的发生。Anki借助算法自动根据用户的记忆表现调整复习间隔,使学习者用最小的时间投入达到信息的长期稳固。这种智能化复习系统不仅促进了外语词汇的掌握,也被广泛应用于医学、法律、编程等专业领域的知识积累。长期实验证明,使用Anki等工具学习可以将传统复习时间缩短至少20倍,大幅提升学习效率。作者迈克尔·尼尔森运用Anki深入研读复杂领域的研究论文,如人工智能领域的AlphaGo,经过不断梳理、拆解复杂概念并以问答形式录入系统,实现了从零知识到稳固理解的跨越。在学习过程中,拆分知识点尽可能细化为单一概念,有助于清晰定位记忆盲点,加快纠错与巩固的速度。

同时,他强调建立知识点之间的连结,避免孤立的“孤儿卡片”,从而使记忆内容形成有机整体,更易被长期保持。这个过程更像是培养一项“记忆的艺术”,而非简单的信息堆积。与使用别人的记忆卡片相比,自制卡片的过程本身就是一次深度理解的锻炼,也是建立认知关系网络的关键。除此之外,尼尔森还提到,运用Anki时结合具体的创意项目,而非单纯为了知识储备,更能激发内在动力,有效提升记忆稳定性与应用能力。这种关联实际需求的学习方式避免了冷冰冰的机械记忆,让学习更具意义与参与感。同时,面对知识量大、复习堆积的挑战,合理控制新增卡片数量,养成日常定时复习的习惯,可以避免心理负担过重。

除了系统的数字工具,传统的记忆技巧如记忆宫殿法和地点法也为记忆工作提供了宝贵经验。通过丰富的视觉和空间联想,这些技巧帮助大脑以更生动形态储存信息。尽管它们更适合于记忆特定类型的内容,如数字、名字、序列等,但在结合数字工具时,可实现优势互补。记忆增强不仅是认知扩展的手段,还是创造性思维和专业发展的基础。正如认知科学研究指出,专家的卓越表现源自于对信息的“块”结构化编码与快速提取能力,而这正是长期记忆运行机制的具体体现。通过系统化的分散复习,学习者能够更快形成这些认知块,显著提升思考深度和广度。

与此同时,人们对记忆的认知存在误区,认为死记硬背是低级技能,忽略了记忆与理解是紧密结合的。实际上,巩固的记忆为深入思考提供了坚实的底座,使得复杂问题的处理成为可能。因此,良好记忆的培养不应被轻视,而应成为学习过程中的核心内容。尽管许多研究已验证分散复习的有效性,但为何这类方法在教育和职场推广仍未普及,部分原因在于人们对难度的排斥和对即刻反馈的偏好。而高质量的记忆训练需要持之以恒的投入,并伴随着一定难度和挫折,缺乏强烈内在驱动力极易半途而废。面对此情况,结合个人兴趣和实际需求制定学习计划,利用技术辅助形成习惯显得尤为重要。

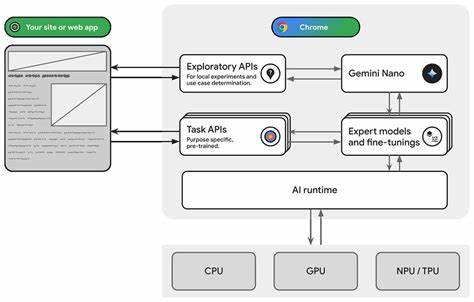

当前的技术工具虽然基于部分非完全成熟的认知模型设计,但仍能为日常学习带来超越传统方法的效果。未来,可期待更多基于认知科学及人工智能深入发展的辅助系统出现,使记忆增强更加智能化、个性化和无缝化。长期记忆的增强不仅仅依托于工具,更需要对学习内容的感知与理解,通过积极建构知识体系实现真正的认知升级。结合有效的记忆策略与创意实践,个体能够实现知识的长期内化,从而提升创新力和问题解决能力。展望未来,记忆增强技术将越来越成为个人成长的重要助力,不断改变我们学习和工作的方式,使认知潜力得到更充分的释放。