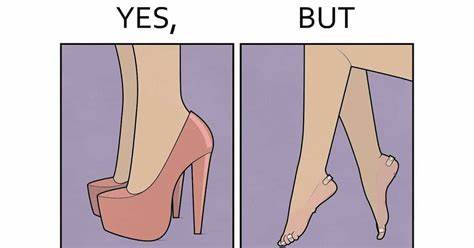

在我们的日常生活和职场交流中,语言不仅是传递信息的工具,更是塑造人际关系、影响合作氛围的关键因素。其中,“但是”和“是的,但是”这两个短语虽然仅多了一个“是的”,其沟通效果却截然不同。理解并掌握这两者的使用差异,不仅能够避免不必要的误解,还能促进更高效、更和谐的交流。本文将深入探讨“但是”与“是的,但是”在语言表达中的微妙区别,解析为何积极承认对方观点的“是的,但是”更易于搭建良好的沟通桥梁,从而帮助提升个人在社交、工作、甚至辩论中的影响力与说服力。 “但是”作为转折连词,常被用来引入与前文内容相反或者补充说明的信息。在许多场合里,“但是”直截了当地否定了前面的观点,无论是对事实的纠正,还是对意见的反驳。

尽管这在逻辑上是合理的,但在实际交流中,单纯以“但是”开头的回应,往往容易激发对方的防卫心理,让交流变得僵硬甚至产生对立。原因在于,它隐含了一种“前面说的不对,听我说”的讯号,对方会感觉自己的观点没有被充分尊重或认可。 相比较而言,“是的,但是”则在转折之前主动给予认同。它的结构强调“我同意你的部分观点”,先承认对方的正确性或者合理性,再委婉地提出不同意见或者补充信息。这种表达方式在心理学层面上减少了冲突的压力,让对话的一方感受到尊重和被理解,愿意更开放地倾听后续的观点。很多沟通专家和心理咨询师都建议在讨论或辩论中优先使用“是的,但是”来引导对话,这样不仅能缓解紧张气氛,也能提高双方的问题解决效率。

举例来说,当一方说“这个项目的预算太紧张了”,另一方若直接回复“但是预算已经是我们能接受的最低限度”,就可能引发对方更强的抵触情绪,因为显得不认可对方的担忧。而如果改成“是的,我理解预算紧张带来的挑战,但是我们也可以考虑通过优化流程来节省开支”,这种回应即表示了对对方担忧的肯定,又提出了建设性的建议。这样的互动更容易促成双方的合作与共识。 从认知科学的角度看,“是的,但是”相当于在对话中构建了心理安全感,使得信息交换更顺畅和有效。人在感受到对方认可时,大脑会释放更多的积极情绪,从而提升合作意愿。反之,纯粹以“但是”开始的反驳,特别是在缺乏前置认可的情况下,会激活人们的防御机制,减少理性思考和开放态度,导致争执不断升级。

此外,在跨文化交流中,“但是”和“是的,但是”的区别尤为重要。不同文化对直接否定的容忍度不同,东方文化普遍偏好含蓄和谐的表达方式,简单的“但是”往往被视为不礼貌或者攻击性强。使用“是的,但是”则是一种尊重和维护面子的表达技巧,有利于避免文化冲突,促进友好沟通。 在职场沟通中,管理者和团队成员更加倾向于听到“是的,但是”,因为这显示出对团队意见的重视和接纳,有助于激发创新思维和主动参与。尤其在跨部门协作、客户谈判等场合,采用“是的,但是”可以有效缓解紧张局势,建立信任关系。相反,过于频繁使用单纯的“但是”则可能让团队成员感到意见被忽视,降低积极性。

既然“是的,但是”有如此多的优势,如何在实际生活和工作中养成使用它的习惯呢?首先,需要学会倾听,尽力发现对方话语中的合理部分并真诚表达出来。即使你完全不同意对方,也可以先确认他们表述了哪些事实或者情绪是合理的,避免直接全盘否定。其次,调整表达语气和措辞,避免一上来就否定,而是用“是的”开始,再用“但是”引出你自己的观点。最后,反复练习,将“是的,但是”作为默认的回应方式,逐渐形成下意识的表达习惯。 当然,合理使用“是的,但是”并不意味着在所有情况下都无条件认同。目的在于建立良好沟通氛围,而非放弃原则和批判思维。

实际上,适度承认对方合理认知,即使你后续观点有较大分歧,也能让对话变得富有成效。与此相对,如果在有力反驳面前拒绝承认对方错误,只会让沟通陷入无效循环,甚至让自己失去信任感。 综上所述,“但是”和“是的,但是”两者看似相近,实则代表了两种完全不同的沟通态度和效果。准确理解并灵活运用“是的,但是”,不仅体现了个人的情商和沟通能力,更有助于营造良好的人际关系和合作环境。在当今社会,信息爆炸与观点多元共存的时代,只有以尊重和开放的态度交流,才能使彼此的思想碰撞迸发出智慧的火花。希望更多人能意识到“是的,但是”的语言魔力,从而迈出高效沟通,构建和谐社会的第一步。

。