随着互联网服务和云计算的高速发展,企业系统生成的日志数据量呈爆炸式增长。日志作为系统运行的关键记录,承载着故障排查、安全审计和业务分析的重要功能。然而,海量日志的存储和检索成本也与日俱增,如何合理分配资源,提升管理效率成为业界关注的焦点。智能日志分层存储正是在这一背景下诞生的创新思路。它通过根据日志访问频率和时效性,将日志数据划分为不同的存储层级,既保证高频访问数据的响应速度,又大幅降低资产成本,实现日志资源的动态优化配置。传统日志存储通常采用单一的存储解决方案,诸如关系型数据库、NoSQL系统或专门的日志存储平台如Elasticsearch,这些平台擅长快速查询和实时分析,但其高昂的硬件成本和扩展难度成为企业推广的瓶颈。

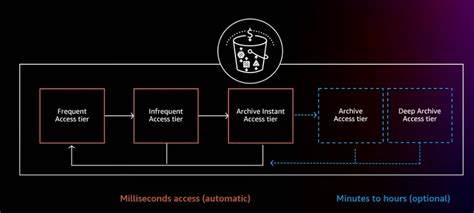

在实际应用中,企业往往发现绝大多数的日志查询集中在过去几天内,超过一段时间未被访问的日志基本处于闲置状态,却依然占用大量贵重的热存储空间。智能分层存储的核心理念是依据日志数据的“热度”动态调整其存储位置。热日志指近期频繁访问的日志,适合存放在高性能的SSD或内存中快速响应用户查询;温日志则为过了热点期,但仍可能被偶尔定位查询的中间数据,适合性价比更高的对象存储或磁盘存储;冷日志乃至归档日志则是很少访问但需保存合规的历史数据,通常存储在低成本的深度归档存储中。亚马逊的S3智能分层是这一理念的代表性应用,自动将数据根据访问模式调整不同收费的存储层。然而对于日志而言,因其查询需求具有强烈的实时和多维度特性,实施智能分层需要结合日志系统固有的特征进行改造。市场上已有多家企业尝试将日志智能分层应用于生产实践中。

例如一家初创科技公司将最近7天的日志保留在Elasticsearch集群以满足实时排障和监控需求。7天之后日志自动迁移至S3标准存储,以支持偶尔的历史问题追溯。超过90天后,为了符合法规合规和长周期保存要求,数据又被转移至S3 Glacier深度归档存储。这种分层模式极大降低了整体彩存成本,同时保持了关键业务的及时查询能力。要实现智能分层存储,企业需要依赖灵活的日志采集工具和自动化数据迁移方案。Fluentd和Logstash等开源采集组件能够配合生命周期管理策略完成数据的高效转存和归档。

与此同时,基于查询日志分析访问频次,确定数据冷暖状态也尤为重要。设计合理的分层规则需结合实际业务访问模式,避免因分层调度带来的查询延时和系统复杂度增加。值得注意的是,不同的日志分析平台对智能分层的支持存在差异。Splunk等大型商业平台早已内置部分保留策略和存储分层机制,但多以静态时间范围为依据,缺乏基于访问行为的动态自动调度功能。基于对象存储的方案近年来被越来越多的企业认可。对象存储天然具备多种存储级别,支持生命周期自动转换,结合Athena等查询服务,实现了“温层”日志的成本与效率兼顾。

此外,也有学者和开发者提出将机器学习算法应用于访问模式预测和存储分层决策,使得日志管理更加智能化。例如利用聚类和异常检测技术,实现对热点日志的精准识别和动态预分配资源,减少资源浪费。这些理念和技术不断推动日志管理体系的进步。智能日志分层存储不仅仅是技术执行层面的问题,更关乎企业如何制定合理的数据保留政策。在保证系统稳定性和问题可追溯性的同时,避免无谓的数据堆积成为降低成本的关键。企业应定期审视和调整日志数据的存储结构,以适应业务发展变化,以及合规监管的新要求。

总的来说,智能日志分层存储是一种兼顾性能、成本和合规的高效日志管理策略。它基于数据访问频率对日志进行分层存放,利用不同存储介质的特性实现资源优化。面对不断增长的日志数据规模,企业能够通过实施智能分层,显著降低存储开支,同时确保日志数据的及时可用和长期安全保存。未来随着云计算技术和智能分析算法的进步,日志分层存储必将向更加自动化和智能化迈进,助力企业构筑稳健而高效的数字运营底座。