通货膨胀:真假之辩 在经济领域,通货膨胀这一概念从未停止过它的争论与移变。它似乎是一个复杂而又矛盾的现象,既能反映经济的蓬勃发展,也能引发无数的社会问题。在这个背景下,胡佛研究所(Hoover Institution)对此话题的深入探讨,尤其是对通货膨胀的“真与假”进行的分析,提供了一种新的视角,提醒我们要理性看待这一经济现象。 首先,我们需要了解通货膨胀的基本定义。简而言之,通货膨胀指的是货币供应量的增加导致物价普遍上涨的现象。它的存在意味着你的钱逐渐失去了购买力,今天的钱在将来可能买不到同样数量的商品或服务。

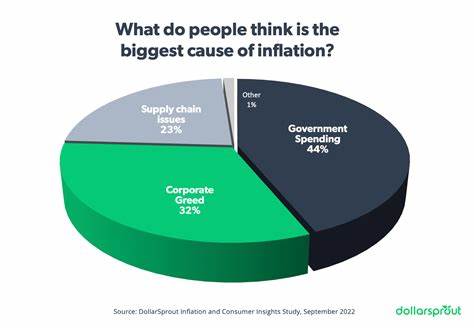

通货膨胀的原因多种多样,主要包括需求拉动和成本推动两大类。在需求拉动性通货膨胀中,消费者对商品与服务的需求超出供给水平,从而推动物价上涨。相对而言,成本推动性通货膨胀则是因为生产要素(如劳动力、原材料等)的成本上升,迫使企业提高售价,以保持利润。 胡佛研究所的学者们在其近期的研究中提出,理解通货膨胀的多样性和复杂性至关重要。他们指出,通货膨胀现象并不是单一的,往往包含着多重因素的交互作用。通货膨胀在不同经济周期中表现各异,有时候它是经济繁荣的副产品,而在另一些时候,它又可能是衰退的前兆。

例如,在经济复苏期,企业因需求上升而扩张,可能会出现价格上涨。然而,在经济危机的情况下,过度的货币供应可能会导致恶性通货膨胀,严重损害经济稳定。 然而,对于普通民众而言,通货膨胀的影响往往更为直接和切身。在日常生活中,我们或许会发现,超市里的商品价格不断上涨,而工资的增幅却未必能跟上,这使得生活压力骤然加大。在这样的背景下,很多人可能对政府的经济政策产生质疑,认为其没有有效遏制通货膨胀,甚至可能导致经济进一步恶化。 不过,胡佛研究所的研究表明,通货膨胀并不是一个完全消极的现象。

在某些情况下,适度的通货膨胀可以成为经济健康的标志。适度的物价上涨可以刺激消费,推动经济增长。而政府适度增加货币供应量,往往可以帮助积压的需求逐渐得到释放,促进经济的复苏。因此,关键在于我们如何看待通货膨胀,增强对经济变化的敏感性。 在这一过程中,媒体的角色显得尤为重要。当新闻报道将通货膨胀描绘成一个绝对的坏东西时,公众往往容易产生恐慌情绪,反而加剧了经济的不稳定。

因此,善于分析与解读经济数据的媒体,能够帮助公众更好地认识真实的经济状况,避免过度反应。胡佛研究所提醒我们,媒体在对待通货膨胀问题时,应更加注重事实依据,合理引导舆论。 另外,胡佛研究所的研究还强调了政府政策的作用。政策制定者在面对通货膨胀时,应该采取综合性措施,包括货币政策和财政政策的协调。适时调整利率、控制信贷增长,以及根据经济形势适度调整税收政策,都是应对通货膨胀的有效手段。同时,加强对生产要素市场的监管,确保供给链的稳定,也是减轻通货膨胀压力的重要环节。

在全球化背景下,国际经济波动也对国内通货膨胀产生深远的影响。例如,全球原材料价格的变化,汇率的波动,甚至是地缘政治等因素都会对国内市场产生连锁反应。因此,胡佛研究所的研究者建议,国家应当增强对外部经济形势的监测与研究,全面评估可能对国内经济造成影响的各种因素,以便在通货膨胀来临时能够提前做出反应,降低风险。 总的来说,关于通货膨胀,胡佛研究所的讨论让我们意识到,这一经济现象并非简单的“真”或“假”,而是需要从多维度、综合性的角度去看待。只有深入分析其成因与表现,理性看待其影响,我们才能在经济波动中保持冷静,妥善应对。 在未来,通货膨胀将继续是人们关注的焦点,而如何平衡经济发展与物价稳定之间的微妙关系,将是各国政策制定者面临的长期挑战。

通过胡佛研究所的深入探讨,我们不仅可以更清楚地理解通货膨胀的本质,也为参与社会经济的每一个个体提供了更为宽广的视角和思考,助力我们在经济的波动中,做出更加理性的决策。