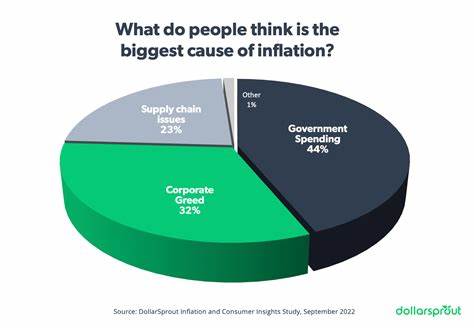

在当前经济讨论中,通货膨胀无疑是一个备受关注的话题。近日,《福布斯》杂志发表了一篇引人深思的文章,指出政府在通货膨胀中所扮演的角色远比银行贷款更加重要。这一论点引发了广泛讨论,让我们深入探讨究竟是什么导致了当前的通货膨胀现象。 首先,我们需要理解什么是通货膨胀。通货膨胀是指在一定时间内,物价普遍上涨,导致货币贬值的现象。许多人在触及通货膨胀时,往往会将其归咎于银行的贷款行为,认为是银行通过放贷过多的货币导致了市场流动性增加,从而引发了物价的上涨。

然而,《福布斯》的文章指出,实质上,政府的政策和支出才是推动通货膨胀的主要动力。 政府在经济中扮演着至关重要的角色。通过财政政策,政府能够调控经济中的货币供给和需求。如果政府在经济中大量支出,比如在基础设施建设、社会保障和其他公共项目中的投资,那将直接增加市场上的货币流动。这种情况下,市场上的货币量增多,而商品和服务的数量并没有相应增加,从而导致了物价的上涨。 此外,政府应对经济危机时采取的刺激政策往往会在短期内带来可观的经济增长,但长期来看却可能导致通货膨胀加剧。

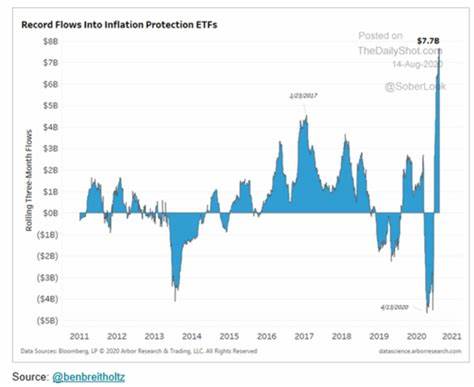

在疫情期间,各国政府为应对经济衰退,纷纷推出了庞大的财政刺激计划。在这种情况下,政府发放的资金大量流入市场,尽管旨在帮助企业复苏和保障民生,但也为物价的上涨埋下了隐患。当市场上的货币量超过了实际经济增长的速度时,通货膨胀在所难免。 另一方面,银行的贷款行为虽然确实会影响通货膨胀,但其影响相对有限。银行放贷的资金大多是基于经济活动的真实需要,而不是无缘无故地增加市场货币供给。比如,如果一个企业因为市场需求的增加而需要贷款扩大生产,那么这一贷款是基于实际经济活动的需要,并不会单纯导致持续的物价上涨。

此外,银行的信贷政策还受到中央银行的监管和控制。中央银行通过调整利率和实施货币政策,能够对银行的放贷行为进行有效管控。其目的在于保持经济的稳定性,而不是任由通货膨胀失控。因此,在当前的通货膨胀背景下,银行的作用其实是被低估了。 另一个值得注意的问题是,政府的印钞行为可能直接助长通货膨胀。在许多国家,尤其是在经济放缓期间,政府选择通过印钞来刺激经济。

然而,印钞的结果往往是增加了市场上的货币供给,却没有相应增加的实际商品和服务的产出。这种情况下,货币贬值和价格上涨是必然的结果。 历史上,许多国家都经历过由于政府过度支出和印钞导致的恶性通货膨胀。例如,20世纪初期的德国威玛共和国,其政府为了偿还战争赔款,不得不大量印制货币,最终导致了历史上最为严重的超通货膨胀。在这样的背景下,面包的价格从几分钱飙升到几万马克,民众的生活也因通货膨胀而陷入困境。 为了有效应对通货膨胀,政府必须采取更加审慎的财政政策。

盲目扩大支出只会加剧市场的不稳定性。因此,经济政策需要在刺激经济和控制通货膨胀之间找到一个平衡点。而为了实现这一目标,政府应当重视税收政策和支出结构的优化,确保资金的高效利用。 在全球化的经济环境中,各国经济相互交织,通货膨胀的问题也变得更加复杂。国际市场的动荡和供应链的中断也会造成商品价格的上涨。在这种情况下,政府的政策应当更加灵活,以应对不断变化的经济形势。

总而言之,通货膨胀的根源不仅仅是银行的信贷行为,而是政府的政策选择和支出模式。要想有效控制通货膨胀,必须重视政府在经济中的角色,审慎设计财政政策,避免盲目增发货币和过度支出。未来,只有在确保经济稳定增长的同时,合理调控货币供给,才能为民众创造一个良好的经济环境,让经济发展走上健康的轨道。