在智利的经济历史中,有一个名为“芝加哥男孩”的重要群体,他们以极端自由市场的经济理念而闻名。这个名词源于20世纪70年代,当时一群智利经济学家在美国芝加哥大学接受教育,随后回到祖国,实施他们的经济实验。然而,这一实验虽在某些方面取得了成就,但其带来的社会代价和人道主义灾难却不可忽视。 1973年,智利发生军事政变,萨尔瓦多·阿连德政府被推翻,奥古斯托·皮诺切特将军掌握了政权。皮诺切特执政时期,芝加哥男孩的理念被纳入国家政策,智利迅速转向市场经济。他们强调削减政府开支、私有化国有企业和放松市场管制,以此来刺激经济增长和外资流入。

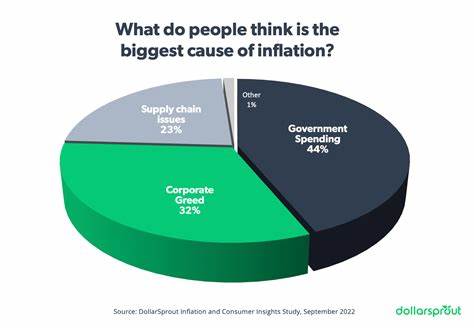

在这些经济政策实施的初期,智利的经济确实出现了明显增长,外资涌入,一些工业和农业部门实现了现代化。然而,这一切的背后是大量的失业和贫困。许多社会福利项目被撤销,教育、医疗和住房等基本服务的质量下降,导致社会的不平等加剧。 随着时间的推移,智利社会的张力逐渐加大。尽管经济数据在表面上看似良好,但民众的生活水平却日益下降。城市中的贫民窟逐渐增多,中产阶级的生存空间被压缩。

大型企业和投资者获得了巨额收益,而普通公民却很难分享到经济增长的果实。 对于那些受到影响的家庭来说,经济自由带来的并不是光明的未来,而是不断加深的绝望。许多家庭失去了生计,孩子们无法接受良好的教育,长大后只能重复父辈的困境。这种代际传递的贫困现象让社会陷入了难以逃脱的恶性循环。 进入21世纪后,智利社会对扎根于芝加哥男孩理念的经济政策越来越产生质疑。2019年,因地铁票价上涨引发的抗议活动在全国范围内蔓延,示威者不仅仅是反对价格上涨,更是在抗议长期以来的社会不平等和经济政策带来的困境。

数万人走上街头,呼喊着对改革的迫切需求,要求政府采取措施解决社会问题。 政府在压力下不得不采取了一系列措施,包括提高最低工资、改善养老金和教育体制等。然而,这些措施是在经济危机的背景下进行的,虽然得到了民众的支持,但常常被认为是治标不治本。许多人开始呼喊改变制度,要求重新思考智利的经济政策,以便能够实现真正的社会公正。 回顾芝加哥男孩的历史,我们可以看到一个关于经济自由和社会责任之间关系的深刻教训。当极端自由市场的理念占据主导地位时,经济利益固然能够得到短期增长,但人们的生活质量和社会的公平正义却常常被忽视。

这种对经济政策的单一追求可能在短期内带来效益,却可能在更长的时间维度中造成深远的伤害。 如今,智利仍在为解决这些深层次的问题而努力。人们希望新的领导者能够摆脱以往单一的经济模式,重新审视国家的发展道路,找到能够兼顾经济增长和社会福利的解决方案。智利的未来需要的不仅仅是经济自由,更是社会的包容与正义,才能让每一位公民都能共享发展的成果。 在这个瞬息万变的时代,智利的经历为全球其他国家提供了重要的反思。在追求经济发展的同时,我们必须牢记社会责任,确保每一个人在发展中都有发声的机会和分享的权利。

只有这样,才能真正实现持久的繁荣与和平。