近期,设计协作平台Figma在其公开招股说明书(S-1文件)中曝光了与亚马逊云服务(AWS)签署的约5.5亿美元长期合同。这一消息迅速引发网络热议,众多网友通过简单的数学推算,将这一金额折算为每日约30万美元的巨额支出,进而质疑Figma的财务健康和云计算费用管理能力。然而,事实远比表面复杂,Figma的云支出不仅合理,且在行业内具有代表性。本文将深入解析背后的数据,剖析Figma的云计算费用结构,揭示企业大规模使用AWS所面临的经济与技术现实。首先,单纯将5.5亿美元合同平均分摊至每天得出30万美元支出,忽略了合同的增长趋势和折扣因素。事实上,该合同覆盖五年,承诺金额并非均匀分布。

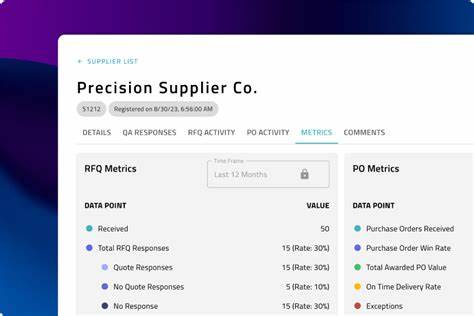

估算显示,初期年度支出可能约8000万美元,至第五年逐步增加至1.5亿美元左右,符合公司的快速增长预期。同时,此类巨额合同往往享有高达30%左右的折扣,Figma的实际零售价相当于7.85亿美元,体现了其议价能力和长期合作的优势。更重要的是,Figma目前的盈利和增长指标令人印象深刻。其过去十二个月收入达到近8.21亿美元,拥有约1300万月活跃用户和45万付费客户,毛利率高达91%。在该收入基础上,AWS合同支出占比约12%,这对于一个依赖实时协作和复杂云计算资源的企业来说,是符合行业标准的合理比例。比较行业内其他标杆企业,诸如Snowflake签署的超过25亿美元的五年合同、2019年苹果公司约3.6亿美元的年度云支出,以及Snap初期云计算开支曾占据其收入的40%以上,Figma的情况显得更加稳健。

此外,技术复杂度和服务质量要求进一步解释了高支出的必然性。Figma的核心业务是为全球设计师和团队提供低延迟、高实时性、跨终端的协作环境,涉及大量图形渲染和数据处理,这要求底层IT架构具备极强的计算能力和灵活伸缩性。和简单的网站托管或低负载的SaaS应用相比,Figma属于云计算“重型用户”,因此其运营成本自然更高。行业数据显示,计算轻量级的SaaS企业通常仅需将5%收入用于基础设施,而计算密集型平台则普遍需要约10%至15%的收入投入此类资源,人工智能和机器学习相关公司甚至可能超过15%。Figma定位于技术领先者,12%的支出占比在合理范围内。针对公众对于Figma高度依赖AWS风险的担忧,分析指出这属于所有云依赖型企业面对的通用现象。

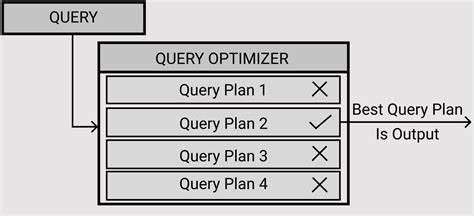

S-1文件中出现的标准法律声明不过是风险提示条款,类似于任何制造业企业需要依赖供应商一样,云服务依赖也是行业共识而非特例。服务中断风险尽管存在,但并非独特漏洞或未来风险预兆。再来谈谈行业内的成本优化和管理。Figma并非坐视高额账单,已在多个层面展开技术优化工作,包括将部分计算从Ruby迁移至C++以提升效率,采用动态集群扩缩容策略,迁移不再需要GPU的工作负载至更经济的实例等。由此可见,Figma正积极平衡创新速度与成本控制两者关系,以维持商业竞争力和财务健康。事实证明,简单化的成本评判容易误导市场认知,云计算的真实价格和价值密不可分,需要对企业业务模式和技术架构有深入了解才能作出合理判断。

网络上部分评论者宣称能够轻松节省Figma数千万美元成本,但其缺乏对大规模企业架构的专业认知和实际经验。对于数亿美元级别的云开支,误配置带来的成本浪费早被企业内部严格监控和治理,随意猜测不具备实质依据。从宏观层面看,云服务作为现代企业的数字基础设施,其成本与业务规模同步增长。与其过分纠结账单总额,不如关注支出占收入的比例、增长率及单位效益。Figma以年增长46%的速度扩展用户和营业收入,高达91%的毛利率充分说明其业务模式的健康性和持续性。综合来看,Figma的云计算支出并非什么丑闻或问题,而是企业成长和技术创新的必然成本体现。

网络上哗众取宠的批评往往源自缺乏对云经济本质的深度理解和数据背景的片面解读。现实中,大规模云支出代表了业务高效运行与用户体验保障,是企业战略选择与市场竞争的结果。企业透明披露此类数据本身值得肯定,为云成本管理和云经济认知普及提供更多真实案例和参考。未来,随着云计算技术的不断演进及成本优化手段的成熟,巨头公司依赖云资源的模式仍将持续发展。理解和接受花费与价值的匹配关系,对企业和投资者均有积极意义,同时也帮助用户群体理性关注平台商业模式的可持续性。Figma案例提醒业界在面对云资源开支时要有科学的视角,不被表面数字牵动情绪,而是结合业务实际和技术特点进行深度分析。

总的来说,Figma每日约30万美元的AWS账单是企业级云计算运营的正常反映,不构成财务危机标志。云计算账单应置于收入结构和市场定位中全面看待,避免以偏概全的偏见。本文剖析的数据和案例,期望为读者提供关于云计算成本的理性认知,促进行业内外的健康讨论和持续优化。