头部撞击,尤其是在竞技体育中常见的非脑震荡性撞击,长期以来一直是神经科学和运动医学关注的焦点。虽然这些撞击通常不会引发明显的脑震荡症状,但其对大脑微结构、化学成分以及功能的潜在影响正逐渐得到重视。随着影像学技术的进步和生物标志物检测的提升,科学家们开始揭示非脑震荡头部撞击可能带来的微妙而复杂的神经变化。 非脑震荡撞击通常指那些因力度较轻或短暂而未能引发临床症状的头部冲击,然而,这类撞击在许多接触性运动,如足球、美式橄榄球和橄榄球中普遍发生。尽管单次非脑震荡撞击的影响较小,但重复的撞击积累可能引发大脑慢性微结构改变,甚至促发神经退行性疾病的发生风险。当前的研究主要围绕这类撞击的急性生理效应展开,为制定更科学的运动安全策略提供理论依据。

一项于2025年发布的随机对照交叉试验近日引起业界广泛关注,研究了健康男性足球运动员在执行控制性非脑震荡足球头球任务后的大脑反应。研究通过多模态磁共振成像(MRI)技术,包括扩散加权成像(DWI)、质子磁共振波谱(1H-MRS)、电性质断层成像(EPT)、静息态功能磁共振成像(rs-fMRI)及动脉自旋标记成像(pCASL),结合血液生物标志物分析和脑电图(EEG)评估,全面衡量非脑震荡撞击对大脑微结构、化学代谢与功能的影响。 实验设计中,受试者分别接受了20次在20分钟内由JUGS足球发射器以约56公里每小时速度发射来的标准大小5号足球头球,并与控制的等量足球射门任务进行比较。头球任务模拟了比赛或训练中接近极限强度的撞击情景,确保研究结果的现实应用价值。 质子磁共振波谱数据显示,头球任务后受试者初级运动皮层(M1)中总N-乙酰天门冬氨酸(tNAA)和总肌酸(tCr)水平显著提高,而额外负责认知执行功能的左侧背外侧前额叶皮层(dlPFC)化学成分无明显变化。tNAA作为神经元健康及能量代谢标志,tCr则反映细胞能量动态。

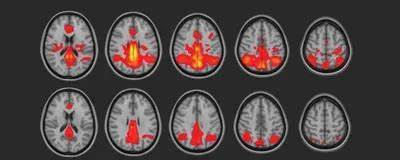

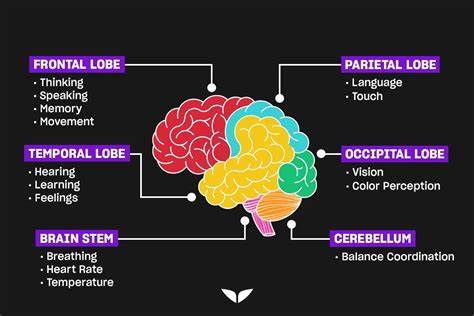

其急性升高可能提示该区域经历了代谢活性增强或细胞内能量代谢的短暂调节,或是对撞击刺激的适应性反应。 电性质断层成像揭示,完成头球任务后,参与者在大脑的白质区域,特别是额叶、枕叶、颞叶、顶叶及小脑中部分区域的电导率呈现显著下降。大脑电导率的变化通常与细胞内外液体分布、离子浓度及细胞膜极化状态相关,这可能预示着在这些区域内发生了微环境的物理和生物电学效应。尤其值得注意的是,电导率最大的降低集群位于左侧视辐射路径上,该结构负责将视网膜信息传递至视觉皮层,这提示视觉处理链条可能受撞击影响,尽管受试者并未表现出视觉功能障碍。 功能磁共振成像结果显示,非脑震荡头球并未引发六大关键脑网络(包括突显网络、视觉网络、默认模式网络等)连接强度的变化,同时通过动脉自旋标记衡量的静息态脑血流量无显著差异。脑电图数据也无明显频段功率变化,唯有脑电α频段在左侧后部区域呈现减少趋势,暗示视觉相关皮层或参与感官整合的神经兴奋性可能受到轻度影响。

微结构成像部分,通过扩散张量成像(DWI)及先进的固定基元分析(FBA)方法未发现头球任务导致的显著水平均向异性(FA)和平均扩散率(MD)变化,亦未见纤维密度或形态的急性变动。此结果提示,单次非脑震荡撞击可能尚不足以引发宏观定位脑白质的结构损伤,或者现有成像技术敏感度尚难以捕捉极其细微的微结构改变。 然而,血液生物标志物监测为神经损伤提供了不同视角。血浆中轴突损伤标志物神经丝轻链蛋白(Nf-L)和星形胶质细胞骨架蛋白(GFAP)均在头球后特定时点显著升高,分别在撞击后七天左右和24小时达到峰值。这提示虽然结构影像学指标无显著变化,但生物标志物反映的神经元轴突与胶质细胞应答活动在非脑震荡撞击后被激活,可能代表了细胞层面的亚临床损伤或反应过程。 认知功能方面,对工作记忆和视觉学习的评估未见显著下降或表现差异,且大部分受试者并未报告持续的不适症状。

研究中仅出现短暂的头部压力感和头痛,且症状多在24小时内缓解,未达临床脑震荡诊断标准。 值得强调的是,研究团队强调这项工作为先导性随机对照试验,样本量有限且仅涉及有至少五年足球头球经验的年轻男性,外推至女性、其他年龄层或无丰富头球经验群体需谨慎。且未设立基线前或多时间点重复扫描,故对脑功能及化学成分变化的持续时间和长期影响尚未揭示。 综合视角来看,非脑震荡头部撞击虽然未引发急性认知缺陷,但可能通过改变特定脑区的代谢活动、电性质,以及激活轴突和胶质细胞损伤标志物,体现较为隐匿的神经生理效应。这种微妙的改变或为今后重复累积影响及潜在神经退行性变的基础。运动员及相关管理者需谨慎对待重复性头部撞击,适度限制头球频率,加强监测与恢复措施,保障运动安全。

未来研究需扩大样本、包含多性别及不同运动项目,延长追踪观察,整合多模态神经影像与生物标志物动态,解析非脑震荡撞击的时空演变规律及其对认知和行为的长远影响。此外,不断优化与开发高灵敏度的成像技术和血液检测方法,将为识别隐性脑损伤和评估干预效果提供强有力的工具。 面对竞技运动中无法完全避免的头部碰撞风险,科学证据的积累对指导运动政策制定和运动员教育至关重要。只有深入理解非脑震荡撞击对大脑多层面影响的内在机制,才能有效制定预防与管理策略,促进运动健康的持续发展,最大限度降低运动相关神经伤害的风险。