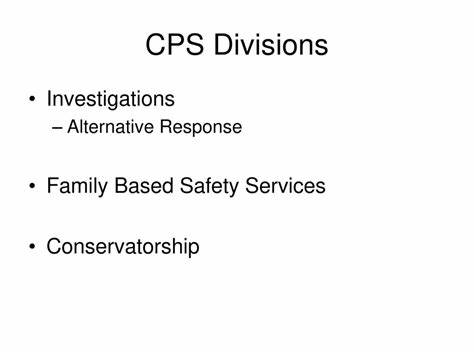

在美国,儿童保护服务机构(Child Protective Services,简称CPS)扮演着保护儿童免受虐待和忽视的重要角色。然而,网络和社交媒体上经常流传着关于CPS调查比例惊人、威胁正常家庭的言论。最引人瞩目的一项数据是:每年大约有三分之一的美国儿童会被CPS调查。面对这样的数字,公众不可避免地产生疑问,究竟CPS真的是对三分之一的儿童进行调查吗?调查的依据和结果为何?儿童和家庭遭遇的到底是什么样的境况?本文将深入解读背后的真相,解开关于CPS大规模调查的迷雾。首先,了解CPS的职能和运作机制至关重要。CPS的核心职责是对涉嫌儿童虐待和忽视的举报进行反应和调查,以保障儿童安全。

根据官方数据,美国约有七千万儿童,每年接收到的举报达到四百万件左右。这意味着,每年约有5%的儿童成为举报对象,部分儿童可能多次被举报。举报来源中,专业人士如警方、教师和医生占了七成以上,他们属于强制举报者,若发现虐待或忽视行为却未报告,将可能承担法律责任。经过初步筛查,部分举报因信息不足或不符合调查标准而被“筛出”,剩余被“筛入”的举报约为两百万件,这些案件成为CPS实际展开调查的“报告”。在收到报告后,CPS工作人员需在24到72小时内无预警上门,对家庭环境和当事儿童、监护人进行详细了解和评估。值得注意的是,不是所有调查都证实了虐待或忽视的存在。

根据最新报告,只有约15%的调查对象被认定为受害者,这意味着大多数调查最终并未确认指控。然而,认定为受害者的儿童中,约20%会被暂时或永久移出家中,其中三分之一被安排到祖父母或其他亲属家中,其余则进入寄养系统。寄养期间的中位时间约为16个月,且绝大部分离开寄养的儿童最终得以与家人团聚或被合法收养。针对“每年有20万儿童被CPS移出家庭”的说法,数据统计显示这一数字在10万到15万之间,虽然稍低于某些社交媒体言论,但足以说明儿童移出事件的规模不容小觑。加之部分非受害者儿童因安全考虑或家长自愿安置,实际移出情况更为复杂。从历史角度看,儿童虐待的举报数自上世纪六十年代以来大幅增加。

这一增长与法律法规的强化、公众意识的提升及强制举报制度的推行密切相关。1963年时的举报数量不足十五万,到1990年代末已增长到近三百万,节奏的快速加深了社会对儿童保护的关注,但也不可避免地带来了更多冤假错案和误报。报告中还有一个颇为引人关注的研究成果:华盛顿大学公共卫生学院的研究指出,儿童在0到18岁期间,有37%曾至少一次成为筛入调查的对象。基于每年约有5%儿童被调查的率,经过多年累积而言,这一比例合理且吻合官方数据。关于CPS介入是否过度或存在政府越权,是社会公众和学术界热衷讨论的话题。无疑,部分家庭经历CPS调查后的冲击和痛苦不可忽视,尤其存在一些错误的调查导致家庭臆断分裂的案例。

像麻萨诸塞州一户家庭,仅因孩子在医院出现发烧和旧伤就引发了官方紧急介入,这种情形引发了公众对CPS权力边界及程序公正的反思。然而,这些个案背后往往反映了制度为纠正历史上出现的严重疏忽和延误采取的更为严格的安全措施。1997年通过的《收养与安全家庭法案》即是重要转折点,议会旨在加速为儿童寻找永久安全的环境,减少让儿童长时间停留在问题家庭的风险。关于误判多少,既是统计难点,也是伦理难题。儿童保护涉及的“假阳性”与“假阴性”的权衡很复杂:过度干预可能破坏无辜家庭的完整与信任,而疏忽则可能导致儿童遭受更大伤害。《新冠疫情》期间纽约市进行的自然实验表明,学校关闭和相关措施导致举报与调查数量骤降,然而同期儿童伤害与死亡率并未上升,甚至有所下降,这或许暗示部分边缘举报存在误导成分。

不过,也有观点质疑此类结论,强调疫情期间隐蔽暴力及疏于监测的风险。不同类型的虐待在认定上的难度和争议也不尽相同。事实上,CPS认定的虐待中,64%均属忽视,其中绝大多数涉及缺乏适当监督而非严重生活条件不足。这使得什么程度的家长监管才合理成为社会讨论焦点。近年来,美国部分州出台“自由成长儿童法案”(Free Range Children acts),明确允许家长在孩子具备成长成熟度的前提下给予更多自主权,以此减轻因过度监管导致的忽视指控。多项大型儿童暴力与忽视调查显示,儿童受虐待的比例与CPS数据相近,证实调查结果具有一定代表性,但暴露出亲子间存在着复杂且多层次的互动关系。

回顾几十年趋势,尽管举报数量大幅上升,实际确认证据支持的虐待案件比例呈下降趋势。部分专家认为这意味着误报率可能在上升,尤其是在忽视与监督相关案件中假阳性比例较高。面对复杂的公共政策挑战,一些学者呼吁通过提升家庭法院的专业化和资源配置,缩短审理时间、减轻家庭负担,减少因漫长程序导致的二次伤害。综合分析,CPS调查三分之一美国儿童的现象是既定事实,但其背后涵盖了层层筛查、调查和判断过程。理解CPS的职责和局限性,有助于公众理性面对儿童保护工作中的政策争议和实践挑战。儿童安全无疑是社会的首要任务,同时,保障家庭的合法权益与尊严同样不容忽视。

未来,需持续推动科学研究、完善制度设计以及强化社会支援,促使儿童保护既有效又公平,真正实现儿童及其家庭的最佳福祉。