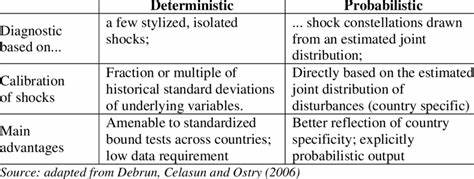

新墨西哥怀特桑兹国家公园以其独特的白色石膏沙丘而闻名,而更令人震惊的是,这里出土的多层远古人类足迹,经地质年代学研究表明,其形成时间正处于末次冰盛期(Last Glacial Maximum,简称LGM),约为2.3万年至2.1万年前。怀特桑兹的这一发现,不仅填补了美洲早期人类迁徙史上的关键空白,也为末次冰盛期环境与生态系统的研究提供了7新实证支持。怀特桑兹地区上次冰盛期的地质条件极为严苛,冰川覆盖了北美大陆多数区域,形成一道天然屏障阻隔了来自亚洲的大陆迁流。传统观点认为人类进入美洲主要发生在冰川后退期,而怀特桑兹的足迹却直接证实了人类早在冰盛期就已深入这一大陆,这对于重新理解美洲古人类活动的时空脉络意义重大。 长期以来,关于怀特桑兹人类足迹年代的争论集中在碳-14定年技术所用样本的可靠性上。最初对沉积物中含有的石莼种子和花粉进行的碳-14测定遭到了质疑,批评者担心种子可能受“硬水效应”(hardwater effect)影响,即古老碳源在湖水中的溶解与混入导致测年偏差。

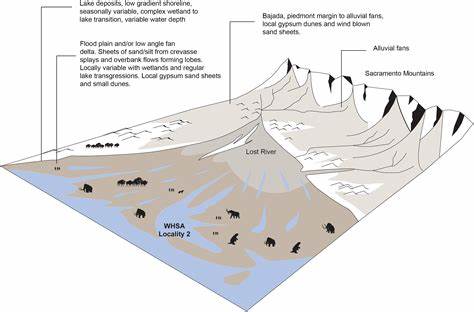

对此,近期独立的地质年代学研究通过对古湖泊系统沉积序列的多点采样和精确辐射碳定年,采用了21个湿地泥炭样本和5个石莼种子样本,由两家权威实验室分别复核,极大地提升了年代学的可信度。结果显示,怀特桑兹地区古湖泊的沉积作用自距今超过2.36万年起至约1.7万年前均有连续记录,正与人类足迹保存的湖畔冲积层高度吻合。这进一步支持了此前对人类足迹年代的判断,确认其确实属于末次冰盛期阶段。 研究区域位于新墨西哥的图拉罗萨盆地(Tularosa Basin),东侧由萨克拉门托山脉(Sacramento Mountains)环绕,西侧为圣安德烈斯山脉(San Andres Mountains),盆地中央是新墨西哥怀特桑兹地区的石膏沙丘及其下方的古湖泊床。研究团队重点调查了被称为“欧特罗古湖”(paleolake Otero)东侧湖岸台地的沉积剖面,发现该古湖的水体曾覆盖超过745平方公里,湖水深度极浅,通常不足一米,且水体盐度较高,由周边石膏矿物和碳酸盐溶解带来的盐分维持。湖泊水域和相邻湿地环境不仅提供了适合石莼等耐盐性水生植物生长的栖息地,也吸引了冰期环境中的各种大型动物及人类活动。

沉积层分为四个主要的地层单位,分别是广泛分布的厚层湿地泥层(Stratum 1),以及三种平行互相交错的沉积组(Stratum 2A、2P和2L),分别对应湖泊边缘的泥沙,湿地淤泥和湖泊沉积。人类足迹及同时期的猛犸象、地懒、犬科和猫科动物的脚印多分布在Stratum 2A的细砂和泥质夹层中,这些沉积物显示出反复的水位波动和周期性的干湿交替,是适宜人类活动和动物栖息的环境。 地质年代学样本采自多个位置和不同时期沉积,采用高精度的加速器质谱(AMS)碳-14测定,结果具备良好的时间一致性。种子与泥土沉积物的∂13C同位素数据表明两者年代学信号独立且相符,排除了种子被混入古老碳素或二次沉积的可能。复数样本年代在2.3万年至2.1万年前后校准一致,符合正在漂浮迁移的浅水盐湖环境下人类活动足迹堆积的时间框架。 该研究同时针对早期批评意见中的种子“迁移”和“堆积”假设提出反驳,基于实地地貌调查和LiDAR高分辨率地表分析,并辅以沉积物层理和化学特征,证明各层沉积单元厚度均匀且空间连续性显著,无明显流体扰动或泥沙大量奇异堆积现象,从而否定强风暴或水体迁移产生年代混乱的可能性。

相反,局部微环境变化导致湿地和浅水湖相间交替,反映了冰盛期末期的水文地貌动态。 怀特桑兹的湖岸暴露于风成白石膏沙丘之下,研究人员利用剖面分析和考古遗迹残留,成功还原了当时的生态景观结构。末次冰盛期时,湖水与湿地系统并存,湖区水位偏低,形成广阔的浅滩和露地,造就了适合人类践踏留下足迹的硬质泥滩。水域主要由东侧山脉流水补给,虽有一定盐化但水资源相对新鲜,可满足古人类和大型动物的饮水及生活需求。基于地形坡度及沉积特征,怀特桑兹古湖区呈东高西低趋势,水流和沉积在平缓的平台上扩散覆蓋,形成了独特的湖岸干湿交替带,为研究冰期环境下人类与生态系统的互动提供了关键场景。 更重要的是,怀特桑兹的发现提示,末次冰盛期期间,美洲大陆已有人类居住,且他们的生活环境复杂多变,既有干旱沙漠,也有湿润水域。

这挑战了传统认为人类进入美洲晚于冰盛期的观点,重新启示科学界展开对旧大陆—新大陆早期文化交流、迁徙路线及生态适应的深入研究。怀特桑兹人类足迹的年代学确证,有助于精准定位早期美洲人类的活动时段和生活空间,为理解古人类如何应对当时严酷环境和资源分布不均提供了珍贵的第一手证据。 除此之外,湖泊与湿地沉积记录显示南部新墨西哥地区在冰盛期保存了相对稳定的水文系统。反复的湖水进退与湿地扩张,反映了气候系统的剧变和局部生态韧性的复杂互作。研究团队基于泥炭沉积物的花粉和微体生物分析,确认当时区域内存在多种耐盐耐旱植物群落,如芦苇、草本植被和水生植物,它们与大型哺乳动物的踪迹共同勾勒出完整的古生态网络。此外,鸟类和微生物群落的存在暗示生态系统具备充足的多样性和季节性动态。

岩土层的稳定性及其层理结构被用作重建古环境的基础,展现了末次冰盛期湖区水体的浅水性质和缓慢的地貌演化节奏。泥炭和淤泥因保存完好而伴随有显微组织残留,有助于解读泥质沉积中的古气候指标。同时,高精度的地层对比和年代层序分析表明,湖泊周期性干涸与湿润阶段影响了沉积物的物理性质和生态条件。 在方法论层面,研究团队对沉积物和种子样本进行了细致的实验室前处理,去除潜在的碳污染,并通过多点抽样减少单点偏差。同时,结合LiDAR地形高程校正,确保所有年代样本均严格关联对应的剖面,保证了年代数据及其解释的科学性和系统性。该项目获得了多项基金资助,也反映了多学科交叉协作推动古人类学和环境地质学发展的趋势。

怀特桑兹人类足迹研究的深入开展,彰显了地质年代学在考古研究中的关键作用。借助现代加速器质谱碳-14测年技术,以及对湿地沉积物中碳同位素组合的综合分析,科学家们得以精确界定远古足迹的时间框架,坚定了人类末次冰盛期美洲存在的结论。此外,怀特桑兹的发现促使考古学界重审人类迁徙路径,支持更早期到达和持续占领的可能性,而非简单的冰川后迁模式。 展望未来,怀特桑兹地区的更多发掘和多学科研究将大幅提升对早期美洲人类生活方式、经济体系以及环境适应的理解。地质年代学的持续突破、沉积物古生物学的精细化应用,以及数字地形技术的结合,将进一步揭示这片多变沙漠背后隐秘而广阔的史前世界。怀特桑兹为全球人类起源研究提供了独特范例,展示了古环境与人类相互塑造的复杂关系,也激发着科学家和公众对冰河时代遗迹持续的热情和探索意愿。

。