意识作为生命中最神秘且复杂的现象之一,长期以来一直是哲学家、生物学家和神经科学家关注的焦点。尽管现代科学技术不断进步,但意识的本质和产生机制依然扑朔迷离。近年来,学者们从情感的角度提出了全新的视角,认为情感不仅是意识表现的一个方面,更是意识得以产生的根源。具体来说,持续不断的内稳态情感,即身体内生理状态的主观体验,是意识形成的基础。这种观点颠覆了传统将意识局限于大脑神经活动的看法,强调身体和神经系统的密切合作,是理解意识不可或缺的关键。情感的本质在于它们是生命调节过程中的一种“知觉”。

从饥饿、疼痛、舒适等强烈的生理信号,到呼吸、体温等细微而稳定的感觉,情感持续呈现有机体的生理状态。正因为它们是有意识的体验,个体才可以“知晓”自身的生理需求并作出相应调整。这种内在体验的存在,大大提升了生物体对环境和自身条件的适应性,成为进化中的重要优势。没有意识的生物依靠隐秘的生理调节机制维持生命,这些过程虽智能却非自觉。情感的出现,令生物体能够通过直观的感觉,明确并主动地调控自身状态。情感作为意识的启示,不仅仅是感知上的突出,更是连接“大脑”与“身体”的桥梁。

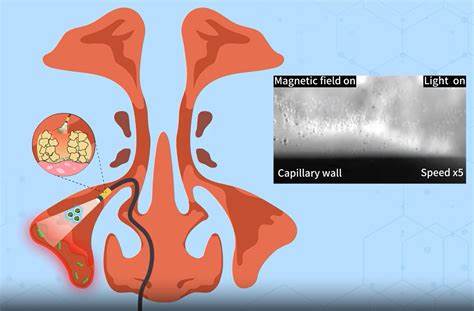

研究指出,内感受系统(interoception)具备独特的生理特点,其中包括未被髓鞘包裹的神经纤维、不规则的信号传递方式以及血脑屏障的不完全存在,这些使得身体内的化学和物理状态可以直接影响神经活动,形成复杂的交互网络。正是这种神经与非神经组织的“双重交融”,造就了情感的“二重性”,既是生理过程,又是精神体验。这种复杂的交织体现了身体和大脑的紧密合作,是生成连续意识体验的基础。意识远不止于对外界的感知。低等生物早已拥有感知周围环境的能力,甚至植物也具备对刺激的响应。然而,意识的独特之处在于它让主体能够感知自己,即意识到心灵和身体的结合和归属。

情感则是这份归属感的具体体现,是心灵以持续的生理体验为证据,确认“我是我”这一身份认同的根本。通过情感,意识还得以包容和承载外界感知的丰富内容。视觉、听觉、触觉等感官输入在没有内稳态情感的配合时,缺乏被“意识到”的条件。换言之,如果缺失这些基础的情感,外界信息无法被整合进意识体验。可见,意识并非简单的神经数据处理,而是以身体为依托的多层次生理心理互动的产物。尽管神经系统在意识生成中扮演重要角色,但它本身并不孤立。

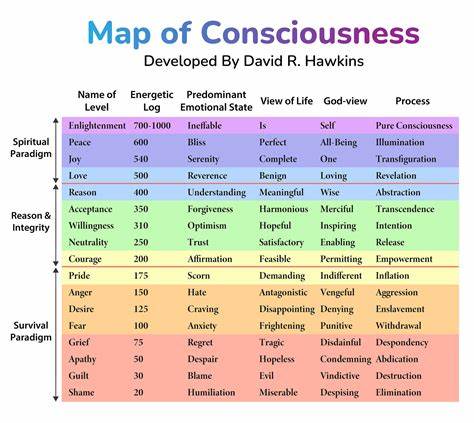

躯体提供了不可替代的内在条件和反馈,使得意识成为一个动态的共生系统。大脑与身体的“对话”不仅在感觉体验上有所体现,更影响行为决策及生命整体调节。与此同时,意识体现了大脑对真实生命状态的反映与反馈功能,强化了生存和适应的能力。意识的研究,也带给我们对“心-身问题”新的理解:情感恰是身体过程的心灵版,既是主观体验,也是生理活动。它们将心灵和身体紧密相连,解决了意识作为纯心灵存在的难题,倡导一种身心统一的意识观。情感意识的本质还影响着医疗、心理学、人工智能等领域。

例如,理解情感的神经生理基础,有助于改善慢性疼痛、情绪障碍等疾病的诊治。识别意识生成需要神经-身体合作,呼吁在开发人工意识时更注重系统与环境、身体的交互。综上,情感作为意识的起源和基石,为人类揭示了生命自我体验的深层奥秘。它通过持续的内稳态感受,赋予生物“知晓自己”的能力,推动了进化中新颖的生命调节策略。迈向未来,围绕情感和意识的科学探索,将持续深化我们对“我是谁”的认识,解码生命的真谛。