在当今音乐产业快速发展的时代,无数新兴艺术家不断涌现,他们渴望通过自己的作品赢得听众的喜爱和认可。然而,令人遗憾的是,并非所有新人都能顺利获得成功,一些新艺术家时常因为表现不佳而遭受负面评价。社会大众和媒体频繁使用“新艺人糟糕”之类的评价,反映了他们在音乐品质、舞台表现甚至品牌建设上存在着不容忽视的问题。要想真正理解为什么一些新艺术人会“表现逊色”,需要从多个角度来分析其中的原因和背后的行业机制。 首先,从音乐作品质量来看,许多新人往往由于经验不足或者资源有限,难以达到成熟艺术家的水平。音乐创作需要灵感、技术和生活体验的积累,缺乏这些,作品容易显得平淡无奇或缺乏感染力。

此外,录音制作的专业性和市场调研的重要性不容忽视。一个未经充分打磨的新歌在音质、编曲或者情感表达上未达标准,很难引起听众共鸣,进而导致口碑下降。更有甚者,部分新人艺人过于追求流行元素,盲目模仿市场热点,导致作品失去原创性,给人“雷同”、“无趣”的感觉。 其次,舞台表现和公众形象也是评价新艺人的重要标准。无论是在直播、音乐会还是短视频平台,观众都希望看到年轻艺人的活力和独特魅力。如果表演过于僵硬或缺乏感染力,就难以打动人心。

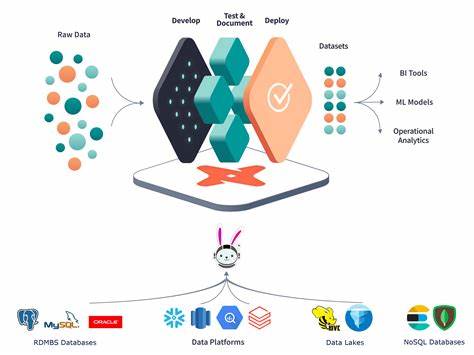

有些新人缺乏演出经验,容易紧张或调动情绪失败,导致整场表演不够精彩。此外,公众形象管理不当也会影响艺人整体的市场接受度。个人行为、社交媒体上的言论和互动方式,都能迅速影响粉丝和潜在听众的态度。如今粉丝经济盛行,良好的形象塑造往往决定了艺人的生命力和推广力度。 再者,行业机制和市场环境也对新艺人的发展产生深远影响。音乐产业高度竞争,资源分配不均,知名制作人和唱片公司的扶持常常集中于少数有潜力的艺人。

新人如果无法获得充分的背景支持,面对巨大的宣传压力和市场挑战,难免表现欠佳。同时,算法推荐机制和流量导向让新人在短时间内迅速走红或快速被遗忘成为常态。这种“快节奏消费”既为新频艺术家提供了机会,也增加了他们保持稳定表现的难度。部分艺人甚至为了追求短暂的流量,放弃艺术追求,造成作品质量下滑,使得公众质疑他们的专业性。 此外,教育与培训体系的缺失也是新艺人面临的主要困境。相较于成熟艺人接受的系统化音乐制作和表演训练,很多新人在正式出道前缺乏经验积累。

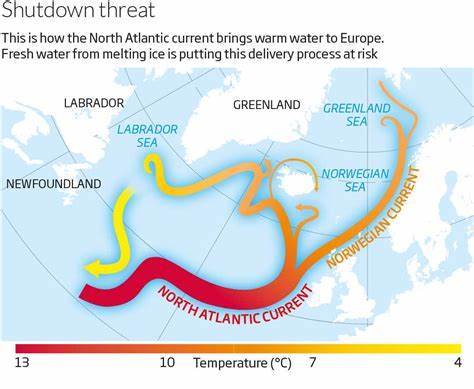

虽然当下市面上很多偶像培训班和练习生机制看似专业,但实质上不少培训内容流于形式,难以真正提升艺人的内涵和技能。缺乏坚实的基本功支持,使得他们在激烈的市场竞争中处于弱势。而粉丝对艺人的期待值往往极高,错误评估新人能力,促成了“新艺人表现不佳”的频频发生。 从社会文化层面看,年轻一代在音乐审美上与传统截然不同,追求个性化、多样化和跨界融合。因此,部分新艺人的风格和表现方式未必得到主流听众的理解和认可,也容易被贴上“糟糕”的标签。代际差异和文化冲突也是批评声音产生的诱因之一。

随着全球化加速,东西方音乐元素的混合也带来复杂的评价标准,导致新艺人很难在所有圈层取得统一的认同感。 面对这些问题,提升新艺人的整体表现需要业界各方的共同努力。从明星孵化机制完善、音乐内容创作扶持,到专业培训强化,打造良性发展环境都是关键。新人艺人应不断提升自我,注重艺术原创性和情感表达,力求在舞台及网络空间展现真实且动人的个人魅力。同时,他们也需要通过理性的舆论引导和粉丝互动渠道,塑造积极健康的形象,赢得更广泛的认可和支持。只有不断进步和积累,才能打破“新艺人糟糕”的刻板印象,在激烈的娱乐圈中占据一席之地。

总结而言,新兴艺术家面临的挑战是多方面的,既包括自身技能与作品质量,也涉及外部行业环境与社会文化因素。评判一个新艺人是否“表现不佳”,应当基于全面的理解和理性的视角。随着市场逐渐成熟,更多资源和经验将帮助新人突破困境,创造出更加优质且富有感染力的音乐作品。对于所有热爱音乐的人来说,包容和鼓励新生力量,既是文化多样性的体现,也是推动整个行业持续进步的动力。