在历史的长河中,经济危机时常在不经意间降临,像一场突如其来的风暴,席卷而来,令无数家庭陷入困境。在这些危机当中,1930年代的“大萧条”无疑是最为惨痛的一次。对于这一历史事件的原因,学术界和经济领域历来存在争议。而最近,经济学研究网站Econlib提供了一种引人注目的视角——货币政策是导致大萧条的主要原因。 大萧条是美国经济史上最严重的经济衰退之一,始于1929年,持续了数年,其影响波及全球。根据Econlib的观点,审视当时的货币政策,我们可以发现几个关键因素,这些因素共同作用,最终引发了这场灾难。

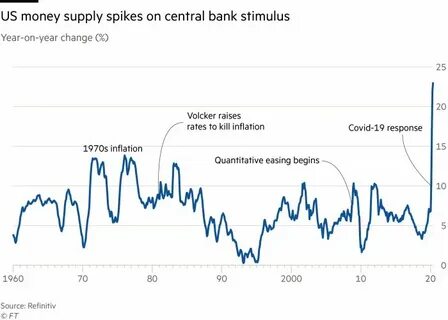

首先,1920年代被称为“繁荣的年代”,美国经济迅速发展,股市价格飙升。然而,在这样的繁荣背后,隐藏着一系列的经济风险。货币政策的松弛使得银行信贷大幅增加,许多投资者在乐观情绪的驱动下,进行高杠杆投资。这种超额的投机行为,最终导致了1929年股市的崩盘。 其次,随后的货币政策急剧收缩,加剧了经济的崩溃。当经济出现问题时,美联储本应采取宽松的货币政策来刺激经济复苏,但恰恰相反,美联储选择了提高利率,减少货币供给。

这一决策在一定程度上是出于对通货膨胀和金融稳定的担忧,然而,这种选择却加重了经济与金融体系的脆弱性。在信用收缩的加剧下,各行各业的萎缩蔓延,失业率迅速上升,社会动荡不断加剧。 再者,Econlib提到,在大萧条初期,失去信心的消费者和投资者开始大规模抛售资产,银行贮存大量的不良贷款,经济危机进一步加深。此时,美联储虽已意识到危机的严重性,但缺乏有效的应对措施,导致经济陷入了长期的萧条。货币供给的减少直接导致了价格的 deflation,这种价格下跌又进一步抑制了消费与投资,形成了恶性循环。 在经济学的视角下,货币政策的失误并非是一成不变的,它往往反映了当时的经济思维和政治决策。

大萧条时期的美国,正是懵懂与挣扎的交织。对于美联储的局限性和决策失误,不同的经济学家提出了各自的解释。有些人认为是政治的干预和对经济的误判,有些人则认为是全球金本位制度的崩溃等外部因素导致了危机的发生。但不论如何,Econlib明确指出,失误的货币政策绝对是导致大萧条的重要根源之一。 《货币贬值与大萧条》的研究中,Econlib还揭示了流动性的陷阱。由于经历了信贷紧缩,许多银行面临破产风险,最终选择关闭或者合并。

这不仅意味着经济活动的进一步萎缩,也使得人们的财富大幅减少。社会信心的丧失导致消费的骤降,企业纷纷裁员,失业率急剧攀升。在这种情况下,复苏的难度加大,动荡的社会状态也在不断加深。 在这场经济风暴中,全社会不得不付出巨大的代价。许多家庭失去了收入来源,生存变得更加艰难。流落街头的无家可归者数量激增,城市的街道上充满了失落的身影。

对于底层民众而言,大萧条无异于一场不可避免的灾难。 然而,危机之中也蕴含着机遇。随着对货币政策的深入反思,经济学家们开始重新审视货币政策在经济管理和调控中的作用。在随后的几十年中,美联储逐渐完善了货币政策工具,建立了诸多应对经济危机的机制,以应对可能出现的下一个“大萧条”。 在大萧条这一历史悲剧的背影下,Econlib的研究为我们提供了深刻的启示——经济决策不仅要具备远见,还要关注民众的实际生活。在纷繁复杂的经济体系中,货币政策的每一次调整都可能影响数百万家庭的命运。

因此,了解历史经验,以更科学合理的方式来推动经济发展,成为我们面临的重要课题。 总结而言,尽管历史无法重演,但对“大萧条”的研究使我们能够更好地理解经济波动的内在机制,让我们在面对未来的不确定性时,珍惜每一次政策的制定与执行。只有通过理性与深思熟虑的方式,我们才能在风云变幻的经济世界中,努力把握命运的方向。