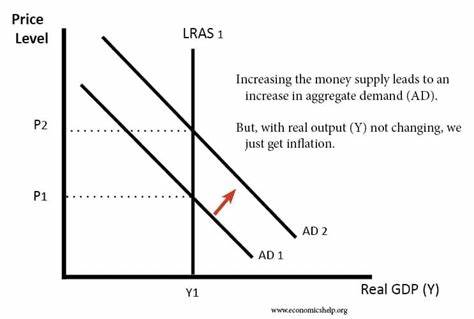

在当今经济讨论中,通货膨胀的问题逐渐成为了人们热议的焦点。众所周知,通货膨胀的成因复杂多样,但近年来,一种观点逐渐在经济学界引起了广泛的关注:通货膨胀源于美联储的政策,而不是现代货币理论(MMT)所认为的那样。这一论点在《联邦党人》一文中得到了深入探讨,引发了人们对货币政策的重新审视。 首先,我们需要理解通货膨胀的基本概念。通货膨胀是指货币供应量增加,导致货币贬值,进而引发商品和服务价格普遍上涨的现象。通俗来说,就是我们手中的钱不再那么值钱了,平常买东西的花费越来越高。

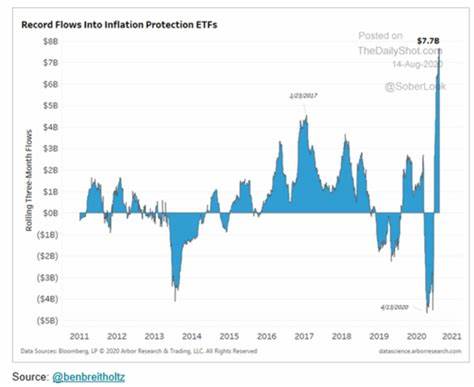

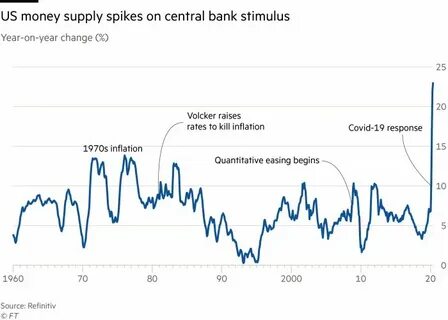

美联储,作为美国中央银行的主要机构,负责实施货币政策,以维持经济的稳定发展。然而,近年来,美联储采取了一系列非常规的货币政策,包括超低利率和量化宽松。这些政策虽然在短期内帮助经济复苏,降低了失业率,但也为潜在的通货膨胀埋下了隐患。许多经济学家认为,正是美联储的过度干预,导致了市场上的流动性过剩,从而推高了物价。 与此形成对比的是现代货币理论。MMT认为,政府可以通过创造货币来支撑经济增长,只要通货膨胀保持在可控范围内。

在这种理论框架下,预算赤字并不被视为一个不可逾越的障碍,反而可以视为促进经济发展的工具。MMT支持者认为,政府可以通过印刷货币来满足公共支出,从而推动经济的全面繁荣。 然而,这一观点在传统经济学界引发了激烈的争论。反对者指出,尽管MMT在理论上听起来诱人,但在实际操作中可能带来严重的后果。他们认为,通货膨胀不仅和货币供应量有关,还和消费者的信心、资源的供求关系等多种因素密切相关。一旦市场对未来经济状况产生悲观预期,消费者可能会减少消费支出,进而导致经济增长放缓。

在这样的背景下,通货膨胀的真正成因值得我们深思。美联储的政策是否过于激进?是否导致了目前我们面临的高通货膨胀?一些经济学家开始质疑,提高利率是否能够逆转通货膨胀上升的趋势。他们指出,虽然理论上提高利率能够抑制借贷,降低消费,但实际效果往往滞后,短期内可能对企业投资和消费者信心产生负面冲击。 需要注意的是,通货膨胀并非毫无好处。在适度范围内,适度的通货膨胀被视为经济增长的副产品。它可以刺激消费,因为人们会预计未来价格上涨,从而更愿意在现在消费。

然而,当通货膨胀失控时,带来的却是社会的巨大不安定和经济的不平等,特别是对中低收入阶层的冲击尤为明显。 对于消费者而言,高通货膨胀意味着生活成本的增加,尤其是基本生活必需品的价格上涨。他们的薪资可能没有随着物价的上涨而增长,进而导致实际购买力的下降。而这种局面可能会造成经济增长的恶性循环,消费者信心减弱,消费意愿低下,企业投资减少,最终导致经济陷入衰退。 在这场关于通货膨胀的辩论中,美联储代表了传统的货币政策思路,而现代货币理论则寻求一种更为灵活的政策工具。这两种观点的交锋,实际上反映了经济学界对于货币与财政关系的根本性思考。

未来,如何在两者之间寻求平衡,将是政策制定者面临的重大挑战。 总之,通货膨胀问题的复杂性,要求我们从多元的视角去理解。无论是美联储的货币政策,还是现代货币理论的财政理念,都各有其优劣之处。在当今动荡的经济环境中,政策制定者需要谨慎行事,避免因过度宽松或过度紧缩而引发更深层次的经济危机。同时,公众对于经济政策的理解和参与也应当提升,只有在充分的沟通与透明的政策环境下,才能共同推进经济的健康发展。