随着城市化进程的不断加快,交通拥堵、环境污染和土地资源紧张等问题日益凸显,城市轨道交通系统的建设成为缓解这些挑战的重要手段。与此同时,选择何种轨道建设方式也成为城市规划与交通工程领域的焦点。近年来,高架轨道(Elevated Rail)以其显著的成本优势和建设速度被誉为“城市规划中的终极捷径”,正在全球许多大都市中引起关注和实践。 首先,高架轨道与地下轨道相比,其最直接的优势体现在建设成本上。建立地下轨道需要大量复杂的隧道开挖工作,受到地质条件、地下水位、城市地下管线布局等因素的影响极大,工程难度和风险极高。这不仅导致资金投入巨大,而且由于工序复杂,完工周期往往延长数倍。

例如,蒙特利尔的快速交通扩展项目在从高架改为地下设计后,造价飙升了数十亿美元,甚至导致项目停滞。相对而言,高架轨道直接在城市道路上方或河渠、空旷地带架设轨道,避开了繁杂的隧道施工,成本降低一半甚至更多,建设速度也大幅提升。通常,高架轨道项目仅需三到七年左右完成,而完全地下线路可能需要八年至二十年以上的时间。 另一方面,高架轨道系统不仅在初始建设阶段节省资金,长期运营维护成本也更为低廉。地下隧道受到水分和湿度侵蚀,需持续投入大量资源进行防水、防霉和结构维护,同时地下环境对设施检修造成不便,增加了运行风险和服务中断可能。相比之下,高架线路在地表及空中,设备检修更为便捷且安全,能源消耗相对较少,地下复杂的通风及照明系统需求也大幅减少。

以新加坡地铁为例,其高架线路呈现出盈利状态,而完全地下的市中心线即使客流量巨大,依然面临运营亏损问题。这一差异充分反映了高架轨道的成本效益和商业可持续性优势。 乘客体验方面,高架轨道为城市居民带来了截然不同的感受。乘坐高架列车可以透过车窗俯瞰城市风貌,欣赏沿途的景色,缓解地下隧道的压抑感。此外,高架站点通常设计简洁明了,只需简单的楼梯、扶梯或电梯即可直达站台,节省了旅客上下车的时间。相比之下,地下站点常因复杂的地下走廊和多重换乘设施增加乘客的换乘时间,尤其在高峰期造成拥堵,降低了整体出行效率。

高架轨道的这些细节改善无疑提升了公共交通的吸引力和便捷性,增加了人们选择轨道交通的意愿,从而促进了更广泛的公共交通使用。 面对高架轨道的多重优势,为何许多城市仍旧选择地下建设?噪音和视觉影响是公众担忧的主要原因。传统的高架列车确实存在噪声大、振动强的问题,曾广泛引发居民反弹。然而,随着现代化技术的发展,噪声控制手段逐渐成熟。隔音材料的应用、轨道设计的优化以及先进的减震系统大幅降低了列车运行时的噪声水平,新型高架线路的声音可以控制在60至75分贝,相当于普通城市交通噪声,远低于过去的吵闹印象。视觉污染方面,虽然高架轨道会占用一定空间,但通常建于现有宽阔交通走廊或绿化带上,且设计趋于简洁美观,可融合城市景观。

此外,高架线路因其高可见性反而有助于乘客识别轨道交通网络,增强城市交通系统的整体辨识度和连贯性。 高架轨道的空间需求亦存在一定局限。由于轨道和支撑结构需要一定宽度和高度,极端密集且地形复杂的中心区可能难以直接建设高架线路。然而,大多数大城市都拥有足够的道路或铁路走廊可供改建,高架轨道对于改善郊区及新兴发展区域的交通尤为有效。此外,合理规划高架轨道与其他交通方式的连接,比如预留最后一公里的接驳服务,可以最大化其承载能力和服务范围。 在全球范围内,高架轨道的成功案例屡见不鲜。

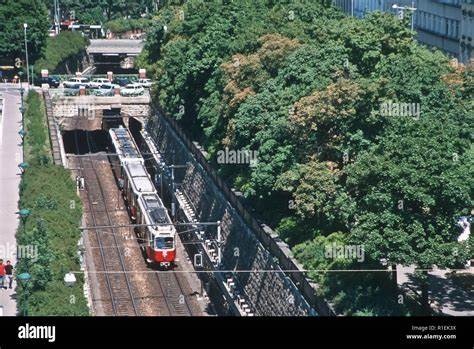

东京、曼谷和新加坡等亚洲城市的高架地铁系统不仅有效分担了地下运输压力,还因其快速建设和高效率运营,推动了都市群的无缝连接与经济活力。北美的芝加哥与纽约部分线路亦采用高架方式,尽管历史悠久,但通过技术升级依然维持良好的运行状态。欧洲则在维也纳和阿姆斯特丹尝试将部分线路架设在地面及高架,融合自然环境与城市空间,实现成本与环境的双赢。 未来,随着自动驾驶技术和智慧城市的发展,高架轨道的优势将进一步凸显。自动化列车运营能够提升安全性能与车辆利用率,智能监控与维护减少故障时间,并通过数据分析优化调度,提高系统整体效率。而高架轨道灵活且方便改造的特征,为技术升级提供良好的基础。

与此同时,城市规划者也应注重将高架轨道与绿色建筑和城市景观设计相结合,将轨道线路塑造为城市独特的景观廊道,提升城市美感和居民生活质量。 综合看来,高架轨道作为一种兼具经济性、效率性和可持续性的交通方案,在未来城市交通系统中占据举足轻重的地位。它不仅节省了庞大的建设资金和漫长施工周期,还改善了乘客的整体出行体验,减少了运营成本并增强了系统弹性。面对城市交通需求持续增长、资金有限和环保压力增加等多重挑战,选择高架轨道无疑是许多城市实现轨道交通网络快速扩张和现代化转型的理想路径。随着技术革新和社会认知的提升,未来的城市或将以高架轨道为核心,构建更加高效、绿色和宜居的交通生态系统。