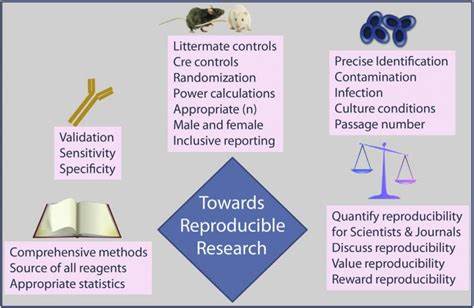

科学研究的可靠性和可重复性是科学进步的基石,然而,近年来全球范围内的多项再现性研究揭示了科学研究中存在的严重信任危机。作为新兴科学强国,巴西近期启动的一项史无前例的大型生物医学研究再现性项目震惊了科研界。这项由巴西再现性倡议组织协调的协作项目,跨国整合了超过50个研究团队,花费数年时间对巴西境内生物医学研究成果进行验证,结果却令人忧心:参与的多个实验几乎难以复制,研究结果的可靠性遭到严峻质疑。此次项目的发布不仅反映了研究结果的复杂性,也折射出巴西乃至全球生物医学领域在方法论与科研规范上的亟待革新。此次再现性失效的研究涵盖了从细胞代谢检测、基因扩增技术到啮齿类行为测试等多个关键方法。项目起初从1998年至2017年间发表的学术论文中,随机抽取符合条件的60篇相关研究,通过三家不同实验室各自独立完成复现实验,以确保数据的客观性和实验的严谨性。

最终共进行了97次有效的实验验证,然而仅有不到一半的实验结果能够成功复制,而且只有不到五分之一的研究满足该项目设定的五项再现性标准。特别令人关注的是,原始研究中所报告的效应尺寸普遍偏大,平均高出后续复现实验六成。这一发现揭示了科学发表过程中存在的效应夸大和潜在的发表偏差,进而影响了科学成果的可信度。项目协调者、里约热内卢联邦大学的科学计量学专家玛丽安娜·博埃查特·德阿布鲁呼吁,研究社区应将此次发现视为提升科研质量的契机。她指出,依赖引用量或研究领域的重要性来选取验证对象往往存在主观偏差。此次项目独具匠心地基于实验方法选样,并聚焦巴西本土科学家所贡献的论文,强化了研究的地域针对性和方法的普遍意义。

此次再现性验证工作自2019年启动,恰逢新冠疫情爆发,疫情带来的实验室关闭和人员流动限制无疑增加了项目的实施难度。协调团队形象地称之为试图将“各有特色的车库乐队”整合成“协奏乐团”,体现了各实验室之间标准化规程执行的挑战和协调难题。研究结果所引发的影响是深远的。首先,它折射出生物医学研究中普遍存在的统计信息缺失和数据透明度不足等问题,进而影响科学实验的再现性与信任度。其次,过度乐观的实验效应报告或“效应夸大”现象,成为被关注的科学不端风险之一,可能源自于发表压力、实验设计不足及分析方法的选择偏差。更加广泛而言,巴西再现性项目为全球科学界敲响了警钟,展示了即使在快速发展的科研环境下,也必须秉持严谨的实验设计和开放的科学实践。

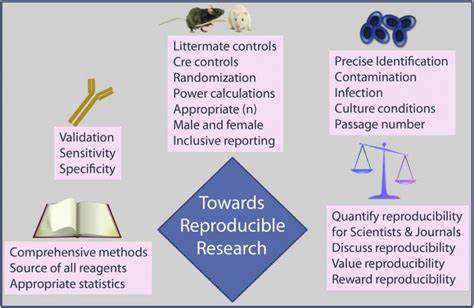

该项目的努力不仅有助于识别存在的问题,更为改善科研文化和科研政策提供了实证支持。国内多所高校和科研机构正在呼吁,通过制定明确的数据共享规范、提升统计方法培训、引入更严格的同行评审制度及加大科研诚信教育来推动科学研究的转型。此外,政府层面也积极响应此呼声,考虑将再现性指标纳入项目评估体系,加强对基础研究的投入和监管。近年来,全球范围内关于科学诚信和研究再现性的讨论逐渐升温,类似的再现性危机在心理学、药理学乃至癌症研究领域均有体现。巴西的探索为其他发展中国家提供了借鉴典范,即通过跨机构协作,聚焦方法学改进,以实证数据指导科学改革。总结而言,巴西生物医学领域的再现性调查成果,揭示了科研中存在的根本性挑战,也强调了持续完善科研环境和提升科研文化的必要性。

科研人员、资助机构、政策制定者及学术出版平台均需重视并共同推动科研诚信建设。唯有如此,才能保障科学发现的真实性与可靠性,进而推动生命科学领域的健康发展,惠及社会大众。