风筝航拍是一种利用风筝将摄像设备升空,以拍摄高空影像的摄影技术。伴随着数字摄影和遥控技术的进步,风筝航拍凭借其环保、成本低廉和操作简便等优势,逐渐成为空中摄影领域中一支独具特色的重要力量。相比于无人机或直升机航拍,风筝航拍不受禁飞区限制,且发挥于风大的区域更具稳定性和持续飞行时间优势。风筝航拍不仅满足了业余爱好者的创作需求,还在考古、环境监测、社区制图等多个专业领域发挥出日益重要的作用。风筝航拍的概念源远流长,最早的风筝航拍可追溯至十九世纪末期。1887年,英国气象学家道格拉斯·阿奇博尔德利用风筝升空拍摄照片,随后法国摄影师亚瑟·巴图于1888年也采用类似技术完成了航拍。

20世纪初,随着摄影科技的发展,风筝航拍技术进一步完善,著名的地震后旧金山全景照片就出自美国风筝航拍先驱乔治·劳伦斯之手。历史积淀为风筝航拍的发展奠定了坚实基础,也为后人带来了丰富的技术启示。风筝航拍的核心是将相机固定在风筝线下方,通过悬挂装置实现相机的稳定和调节。直接将相机绑于风筝虽然可行,但由于风筝在空中的晃动直接传递给相机,照片极易模糊或角度失准。为解决这一问题,采用可调节的摄像架挂载相机,并通过悬挂装置将其与风筝线分隔开,减少震动传播,实现相机的自动水平。常用的两种稳定悬挂方式分别是摆式悬挂和皮卡维悬挂。

摆式悬挂简单易用,通过刚性杆件将相机悬挂于风筝线下,利用重力确保相机在竖直方向保持平衡。尽管摆式悬挂能减轻部分晃动,但在风力变化剧烈时仍会出现摆动。皮卡维悬挂则源自法国发明家皮埃尔·皮卡维设计,通过一组交叉的刚性十字架和单绳多次穿绕,使装置自动寻找平衡点,极大增强相机稳定性和平面调节效果。现代风筝航拍装置中,皮卡维悬挂因其极佳的自动平衡特性和多方位稳定能力,被广泛采用。相机控制是风筝航拍的另一关键环节。随着电子技术的发展,操控方式逐渐多样化。

最基础的控制是内置间隔计时器,自动间隔拍摄,但缺乏灵活性。更先进的方式利用无线遥控伺服机构,直接操作相机快门或调节拍摄角度,提升操作自主性与拍摄质量。有些设备甚至配备自动旋转和角度调整功能,使相机能够在空中变化方向,从而实现多角度、多格式的拍摄,满足不同摄影需求。提升照片清晰度还需搭配高快门速度设置及镜头防抖功能,以抵消风筝线和风力带来的振动影响。风筝的选择对航拍效果影响尤为显著。理想的风筝应具备良好的飞行稳定性、较强的线拉力以及适合的飞行角度。

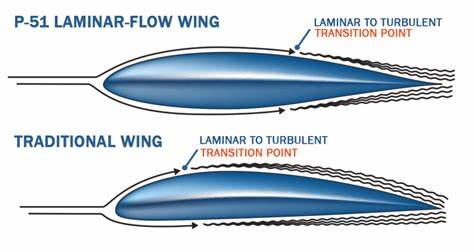

单线风筝最为适用,因为它们能够实现较长的飞行线长度,且操作简便。不同设计的风筝有各自特点,三角形的三角龙(delta)风筝因其高飞行角度适合有限空间使用,而无骨翼型的伞翼(parafoil)则具有强大拉力和易于携带的优点。此外,新兴的氦气风筝-风筝气球混合体(helikite)在复杂天气条件下依然表现可靠,尤其适合专业航拍需求。风筝航拍面临的主要局限在于天气条件和地理环境。稳定的风力是保证风筝飞行和图像清晰度的前提,强风或阵风不仅影响航拍稳定,也可能导致设备损坏。同样,城市中密集的建筑物、树林等障碍物会引发空气湍流,降低风筝飞行的可控性和安全性。

成功的风筝航拍需选择开阔、风条件适宜的场所,并做好充分的天气预判和飞行准备。随着数字摄影技术的普及,风筝航拍门槛不断降低。市面上出现了许多针对初学者设计的套装装备,包括预制稳定悬挂架、遥控快门装置以及适配各种轻量相机的机架方案。同时,开源社区和实验室如公共科技实验室,推动了风筝航拍技术的创新与应用,支持更多非专业人士参与环境监测、社区地图绘制及科学研究。风筝航拍在考古领域表现尤为突出。通过高空拍摄,可以获取遗址的整体布局、地形起伏及植被异常等信息。

这些数据帮助考古学家更准确地定位潜在发掘点,提升考古效率和成果质量。不仅如此,热红外及近红外影像技术的结合,使得隐藏在植被掩盖下的考古线索得以发现,大大扩展了风筝航拍的应用深度。环保和自然保护领域亦成为风筝航拍的重要战场。借助其低成本和持续飞行能力,研究人员能够定期监测鸟类栖息地、植物生长状态及水质变化。相较无人机,风筝航拍对野生动物干扰更小,能够获得更真实的生态信息,助力生态保护和环境治理。风筝航拍的未来前景广阔。

技术层面正向着更轻便、稳定、智能化发展。集成微型传感器、无线图传和人工智能图像识别的风筝航拍系统,将实现更高效的数据采集和处理能力。在应用方面,更多元化的拍摄需求如影视制作、农业监测、灾害评估等,将推动风筝航拍快速融合先进技术,成为无人机及传统航拍的有力补充。总之,风筝航拍是传统与现代科技交汇的产物,其独特的优势让它在众多航拍方式中占据一席之地。理解其历史、技术细节和实际应用,有助于更好地开发和利用这项技术。无论是摄影爱好者、科学研究者,还是专业从业者,风筝航拍都提供了一个低成本、高灵活的空中视角,助力开拓视野、记录世界。

随着科技的不断进步与创新,风筝航拍必将迎来更多新的突破和辉煌。