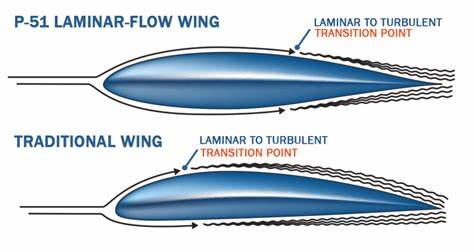

层流翼型代表了航空工程中对飞行效率追求的重要进步。所谓层流,是指空气以平滑无扰动的状态沿着飞机翼面或机体轮廓流动,保持边界层中空气排列整齐,层与层之间无明显能量交换。这种顺畅的空气流动能够显著减少阻力,提高飞机的升力效率和整体性能。与层流形成鲜明对比的是湍流,其特征为空气流动紊乱,能量不断转移,导致更高的阻力和不稳定的飞行表现。理解和应用层流的原理,成为航空设计师们不断努力的目标,尤其是在高速飞行和长航时飞行器设计中愈发重要。 层流翼型设计始于对边界层物理性质的探索。

边界层是指附着在翼面周围的极薄气流层,靠近物体表面的空气速度从零迅速递增到自由流速度。良好的边界层状态对于维持气流稳定性极其关键。经典的层流翼型通常采用对称设计,上下表面曲率一致,机翼前缘较薄,最大厚度点尽可能向后推移,通常位于翼弦长的三分之一至二分之三之间。如此布局能够延缓边界层由层流向湍流的转变,延长平滑气流的覆盖范围。通过保持有利的压力梯度,即气流压力沿翼面方向逐渐降低,有助于边界层保持附着,避免因压力反向增大而导致气流分离和湍流产生。 层流翼型的实际应用历史可追溯至二战时期,以北美P-51野马战斗机为代表。

该机首次采用层流翼型设计,但因当时制造工艺难以保证翼面极致光滑,实际飞行中层流效果未能完全实现。野马战机翼型设计的最大厚度出现在翼弦长度的约40%,翼面厚度根部约为翼弦长的15%,翼尖则较薄,这不仅让飞行速度得到了显著提升,也展现了追求空气动力学优化的工程思路。 层流翼型设计的核心挑战之一在于表面质量的要求极高。任何微小的凸起、涂层缺陷或尘埃颗粒都可能打断层流,促使边界层过早转变为湍流,导致阻力大幅增加。虽然理论上该设计能极大减少摩擦阻力和形状阻力,但大规模批量生产时难以保证极高的制造公差和表面光洁度,限制了这种翼型的广泛应用。为解决这一问题,设计团队采用了层层打磨、填充涂装以及高级涂料技术,力求保持翼面极其光滑平整,从而实现设计的预期效果。

层流翼型的研究基础得益于德国著名空气动力学家普朗特提出的边界层理论。普朗特深刻阐述了气体黏性作用下,气流如何在物体表面形成速度由零逐渐增长的薄层结构,并指出该层结构对整体阻力和流动状态影响巨大。正是基于这一理论,科学家和工程师才能针对边界层的稳定条件,设计出既符合力学要求又能延长层流范围的翼型。 层流与湍流的转换对飞行性能有着直接影响。湍流边界层摩擦阻力显著高于层流,使得飞机在巡航阶段耗油增加,飞行效率降低。为了维持较长距离的层流,翼型设计强调在翼弦前半部分建立有利压力梯度。

此外,表面粗糙度、温度变化及声学扰动等因素更是影响边界层稳定性的重要因素。设计者需综合考虑这些影响,制定控制策略。例如,现代高性能滑翔机和商业喷气式飞机翼面均采用高精度制造工艺和特殊涂层,最大限度减少干扰,保持层流状态。 层流翼型在航空史上的地位不仅源于其带来的性能提升,还开启了航空制造工艺与材料科学的革新。传统翼型设计关注提升升力和结构强度,而层流翼型则将气动效率推向新高度。随着计算流体力学和风洞试验技术的发展,设计师能够准确预测流动状态及其转变位置,从而优化翼型形状,平衡性能与制造难度。

现代军用机与民用喷气机在翼型设计上越来越多地融入层流理念,并结合主动流控技术进一步延缓湍流发生。 举例来说,波音787采用了先进的翼型设计,充分利用层流区域以降低阻力,减少燃油消耗。而高性能滑翔机的翼面光洁度甚至要求达到镜面级别,以维持飞行中的层流状态。层流优势在长距离航行和节能减排中发挥关键作用,成为航空工业实现绿色飞行的重点技术路径之一。 然而,层流翼型的维护和保养同样严苛。轻微的翼面损伤、污染或微小裂纹可能导致层流失效,急剧增加阻力和燃油消耗。

航空运营商因此必须定期对机翼表面进行清洁和维护。未来纳米技术和智能材料的引入,有望实现自修复或动态调整翼面粗糙度,为保持层流状态提供创新解决方案。 从理论层面来看,层流翼型的气动优势集中体现在减少配合阻力,即由翼型形状及表面摩擦产生的阻力。层流翼型能够显著减少这种配合阻力,提升飞机的升阻比,使得飞行速度更快、燃油利用率更高。反之,湍流边界层因流动混乱,附着力虽强但附带更大的摩擦阻力,整体不利于长距离高效飞行。 此外,层流翼型的发展持续推动流体力学理论的深入。

研究者们利用先进的风洞和数值模拟手段,探索边界层稳定性、扰动传递和流体相互作用机理,不断完善设计标准和实验方法。这不仅增强了对层流现象的理解,也对风力发电叶片、水上船舶乃至汽车空气动力学产生积极影响。 总的来说,层流翼型代表了航空技术对节能、性能优化的执着追求。尽管受到制造工艺和维护难度的制约,其在现代航空器设计中的重要性仍在不断提升。未来,随着新材料、智能制造和主动流控技术的加入,层流翼型有望实现更广泛的应用,推动航空事业迈向更加绿色、高效的新时代。积极把握层流翼型的设计优势与挑战,将为航空工业带来持续的创新动力。

。