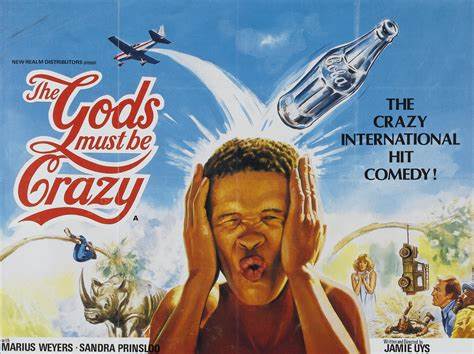

1985年上映的喜剧电影《天啊!野孩子》(The Gods Must Be Crazy)自诞生以来便成为一个全球文化现象。该片由南非导演杰米·尤斯执导,通过一种幽默的视角,讲述了一个关于现代文明与原始社会相遇的故事。虽然这部影片从表面上看似简单的喜剧,但其背后却隐含着深刻的文化碰撞和人性探讨,使其一举成为世界各地观众喜爱的经典之作。 《天啊!野孩子》的故事发生在非洲的卡拉哈里沙漠,讲述了一个布须曼人的生活。他们生活在极其闭塞的环境中,保持着彼此之间的分享和谐社会传统。某天,一个美国飞行员无意中将一个空的可乐瓶抛洒进沙漠中,这个陌生而神秘的物件迅速在布须曼部落中引发了巨大的变革和冲突。

电影的主角,布须曼青年尼克苏,被描绘成这个简单物品引起混乱的见证者和解决者,他决定将这瓶子带到世界尽头,想要将它“还给神”。 导演杰米·尤斯为了寻找合适的扮演者,花费三个月时间远赴非洲内陆,最终在博茨瓦纳找到了扮演尼克苏的布须曼演员N!Xau。N!Xau在生活中对现代文明几乎一无所知,除了曾见过一位传教士外,几乎没有接触过外界的影响。他的纯真和天然的表演,正是《天啊!野孩子》能够打动世界观众的重要原因。影片中通过N!Xau的视角,以一种孩子般纯真的眼光看待现代社会的种种荒谬和矛盾,形成了独特的叙事风格。 电影不仅仅局限于描述布须曼人的故事,还穿插了其他几条副线,比如一位在约翰内斯堡工作的女记者放弃高压职业来到丛林教师岗位的转变故事,以及一名笨拙的微生物学家对收集动物粪便的趣味描写,更有一群无能的革命者作为社会讽刺。

多重故事线交织,使得电影的层次更加丰富,通过轻松诙谐的方式反映出不同社会阶层和职业背景人物的喜怒哀乐。 《天啊!野孩子》在全球范围内拥有极高的票房成绩,迄今为止全球总收入超过9000万美元,其中日本市场贡献了近4000万美元,美国市场则超过1100万美元。这种票房表现对于一部投入仅有500万美元的外语电影来说,显得尤为惊人。在纽约的小型影院上映近三年,依靠口碑和重复观影吸引了源源不断的观众,成为自1979年以来少有的外国电影还能持续稳定吸引观众的成功案例。 尽管电影聚焦于一个名不见经传的非洲原始部落生活,但观众却从中感受到对现代文明的幽默批判。导演杰米·尤斯本人坦言,这部电影并无刻意传递深层社会信息,他认为放置明确“讯息”会束缚观众理解电影的自由,反而会削弱艺术作品的魅力。

正是这种开放式的表达让各地的观众能够根据自身文化背景,赋予电影不同意义和感悟。 导演杰米·尤斯早年的经历是本片创作的催化剂。他原先拍摄与非洲动物相关的纪录片时,首次接触到了布须曼族群,并对他们的生活方式和纯朴性格深感敬佩。长期的观察与感情投入,最终促使他产生了以布须曼人为主角的故事构思,形成了《天啊!野孩子》的创意雏形。他对于电影的执着和耐心,尤其是在选角阶段全力寻找到最合适人物,体现了其对真实性和艺术性的追求。 此外,影片引人关注的还有对现代物品及其影响力的描绘。

原本简单的一个空塑料瓶,却成了部落内部矛盾的导火索,冲击了他们原本和谐共享的价值观。该道具不仅象征了工业文明的入侵,更隐喻了消费文化和物质欲望对纯粹生活的腐蚀。这种把现实问题以喜剧形式呈现的创作手法,既让观众在笑声中反思,也赋予电影深远的文化意义。 《天啊!野孩子》之所以能够跨越语言和文化障碍,取得成功,还与其极具亲和力的叙事方式密不可分。电影采用大量幽默的肢体语言和视觉喜剧手段,减少了语言交流的障碍,让全球不同背景的观众都能轻松理解和感受到影片的趣味。N!Xau这种自然真挚表演使得影片的情感更加真实感人,同时展现了传统与现代世界碰撞时复杂而微妙的情感脉络。

随着时间的推移,《天啊!野孩子》不断被重新审视,成为研究文化冲突、文明冲击及跨文化传播的重要案例。尤其在全球化加速的今天,影片提醒人们反思现代化进程中遗失的单纯与和谐。它不仅是喜剧电影的成功典范,更是文化自省的镜子。 总的来说,《天啊!野孩子》是一部内容丰富、意义深远的喜剧电影,它以独特的视角和轻松幽默的笔触,向世界展示了布须曼人的生活以及文明的多重冲击。导演杰米·尤斯的坚持和N!Xau的天赋,使这部影片成为电影史上的经典之一。数十年后,它依然激励着观众思考人与自然、传统与现代之间的关系。

。