近年来,科学界对“再现性危机”的关注逐渐加深,再现性即是指实验或研究结果能够被独立实验室以相同的方法重复得到类似的结论。然而,在生物医学研究领域,这一基础性的科学标准却屡屡受到挑战。2025年4月,一项由巴西研究者发起的大规模再现性验证项目震动了科学界,因为这项涵盖数十篇生物医学论文的研究尝试,仅成功复制了不足一半的实验结果。该项目不仅揭示了巴西学术界研究成果的可靠性问题,更引发了对全球科研规范和机制的深刻反思。该计划由巴西雷普罗杜西比利达德计划(Brazilian Reproducibility Initiative)牵头,参与科研人员逾200名,分布于56个实验室。项目团队从1998年至2017年间发表的生物医学文献中随机抽取了依赖三种常见技术方法的研究成果进行复现尝试。

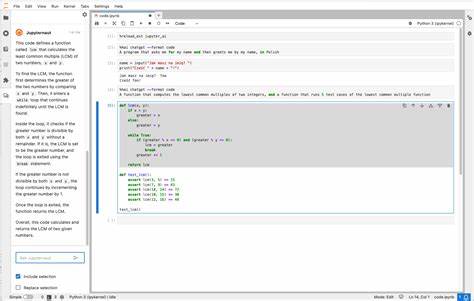

这些技术分别是细胞代谢测定、基因材料扩增技术和啮齿动物迷宫试验,涵盖了生物医学研究的重要实验方法。相比以往大规模复制计划主要聚焦某一领域或特定实验,巴西项目独特地选择了关注研究方法,旨在评估具备这些实验条件的任何生物医学团队的研究可复制性。这种方法确保了实验可操作性的广泛性,也彰显了计划考虑到实际操作差异的严谨态度。项目的执行过程面临诸多挑战。新冠疫情的全球爆发使实验团队在资源调配、样本获取及工作流程安排上严重受限,合作过程中不同实验室对重复实验设计和执行细节的理解和处理也出现了显著差异。项目负责人之一、里约热内卢联邦大学(UFRJ)的奥拉沃·波勒尔·阿马拉尔医生将这形象地比作“将数十个各奏其调的车库乐队转变成一支协调统一的交响乐队”。

在整体复制尝试中,团队对47个独立实验进行了97次有效复现。复现标准涵盖了多个维度,包括结果的统计显著性和方向性。令人震惊的是,仅有21%的实验被证明满足了至少半数的复制标准。与此同时,原始研究中所报告的效应强度平均比复现场景中的效应大60%,这说明早先发表的研究对实验影响的估计普遍被夸大。这样的数据揭示了科研发表的显著偏差,提示学术界容易受发表压力和选择性报告的驱使,对结果进行过度解读和夸张报道。该项目的发现引起了巴西科研及政策制定者的高度重视。

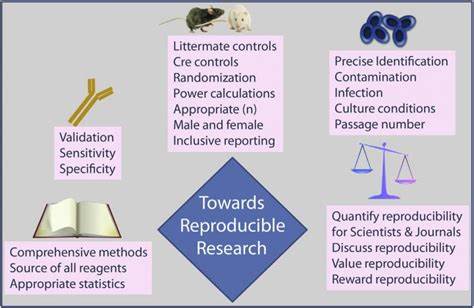

作为直接参与者之一的元科学研究者玛丽安娜·博埃查特·德阿布雷乌强调,这些结果为巴西科学内部改革提供了坚实的数据支持,“我们现在有了足够的材料来推动大学和公共政策层面的变革”。不仅如此,这种方法学层面上的深入剖析,也为全球生物医学研究机构提供了重要的警示和借鉴,尤其是如何在科研设计、数据透明度、实验标准化和结果公开方面加强质量控制。事实上,再现性危机并非巴西生物医学研究的孤立现象,早在2015年,美国的一项跨学科复现性测试就表明,社会心理学领域的再现率也不足一半。巴西的项目以其方法论上的创新和国家级别的样本代表性,为科学界提供了更广阔的视角和更严峻的警示,强调了科学自我纠错机制的必要性。在全球范围内,科学诚信问题日益突出,许多学术机构和期刊开始推行开放数据、预注册研究和多中心复现性验证,以遏制不良科研行为和提高研究质量。巴西此次项目的经验将为相关政策和策略制定提供重要的实证支持与现实借鉴。

同时,科学工作者的教育和培训也需要更加关注实验设计的严谨性和结果的客观评价,科学文化的建设至关重要。展望未来,巴西雷普罗杜西比利达德计划的成功完成,尽管暴露了诸多挑战,但在推动学术环境透明化和规范化方面迈出了关键一步。该计划计划持续扩大验证项目的规模,涵盖更多研究方法和领域,并推动政策层面对科研活动的支持与监管。科学的进步建立在验证和批判的基础之上,任何环节的懈怠都会影响整个学术生态的健康。作为科研共同体的一份子,学者、机构和政策制定者都有责任倾听这样的信号,并携手制定有效措施,共同提升研究的可信度和社会价值。总结而言,巴西的生物医学再现性项目成为全球科学界警醒的标杆,充分展示了系统性科研问题的复杂性和解决这些问题的紧迫性。

未来,通过推行更严格的研究规范、培养更加开放与合作的科研文化,有望缓解再现性危机,为人类健康和社会福祉贡献更加可靠和坚实的科学基础。