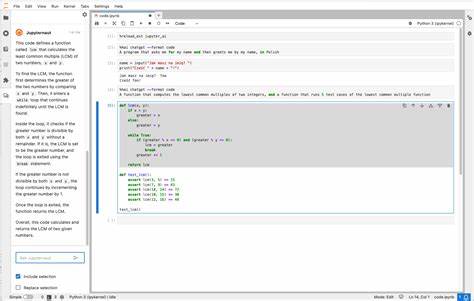

在当今社会,随着生育科技的飞速发展,孕期的基因检测和医学筛查手段变得越来越多样和精准。许多准父母在孩子出生之前,便可以了解到胎儿的各种健康状况和潜在风险。然而,问题随之而来:我们究竟应该知道多少?在掌握这些信息时,如何做到既科学理性又不陷入过度焦虑的境地?关于孩子出生前所需的知情程度,社会和医学界都在不断探讨。 当记者Amanda Hess在怀孕29周时,医生在超声波检查中发现了一些异常的迹象,怀疑胎儿可能患有一种罕见的遗传疾病。经过进一步的羊水穿刺和磁共振成像(MRI)检查后,虽然一度得到了不同的诊断意见,最终确诊为Beckwith-Wiedemann综合征,这是一种会导致婴儿体内血糖偏低及某些癌症风险增加的遗传性疾病。虽然这样的诊断让父母感到震惊和焦虑,但也正是在孩子出生前的检测,给予了他们做好准备和提前照顾的机会。

此类案例并非个例,随着产前筛查技术的普及,越来越多的准父母能够在胎儿出生前得知各种健康风险。基因检测不仅可以发现唐氏综合征、脊髓性肌萎缩症等常见遗传病,还可以检测到更为罕见的遗传变异。然而,信息量的激增也带来了困惑与挑战。 有些检测可能会产生“假阳性”结果,导致焦虑和不必要的进一步侵入性检查;而某些检测结果则可能表明未来孩子有患病的风险,但具体表现和严重程度难以预测。如何在医学建议和个人价值观之间寻找平衡,是现阶段很多家庭面临的压力。 除了医学层面,伦理和心理层面的思考也非常重要。

准父母是否有义务提前知道所有可能的信息?面对未知的风险,是选择继续怀孕、做好准备,还是选择放弃?社会需尊重每个家庭的选择权,同时提供科学、客观且有效的咨询支持。 此外,现代社会的育儿观念也在影响着信息需求。有人认为,知晓越多越能“优化”孩子的未来,从孕前到孕期全面设计和计划人生,也更符合部分家长追求完美的心理。但事实证明,人类生命充满不确定性,过度控制欲望可能带来无谓的焦虑和压力,反而不利于亲子关系的健康建立。 医学专家建议,孕期基因检测和筛查应在专业医生的指导下进行,全面了解各项检测的目的、方法、局限性及可能带来的心理影响。医生应与病人进行充分沟通,帮助准父母理解检测结果,而非单纯提供数据。

此外,社会应加强对遗传知识的普及和心理辅导服务,帮助准父母理性看待检测结果,避免陷入过度焦虑的陷阱。根据自身的价值观、经济条件和心理承受能力做出适合自己的选择,很可能是更为健康的育儿方式。 怀孕是人生中极其重要的阶段,也是充满未知和期待的时期。虽然现代医学技术为孕期带来更多便利与保障,然而每个家庭面对这些信息时,都应保持理性和谨慎。如何平衡知情权和心理健康,有效利用检测技术,让孩子在健康与幸福中成长,才是每个准父母和整个社会需要共同努力的方向。 总之,准父母应该根据自身情况慎重选择检测项目,积极与医生合作,避免盲目追求过多信息带来的负面影响。

同时,社会和医疗体系的支持与引导也不可缺少,只有在科学和人文关怀的共同维护下,家庭和孩子才能走向更美好的未来。