随着现代制药科学不断追求高效、精准的药物设计策略,结构基础药物设计(Structure-Based Drug Design,简称SBDD)成为不可或缺的核心方法。SBDD通过获得目标蛋白与潜在药物分子的三维结构信息,精细化引导药物分子优化,提升候选药物的效力和选择性。然而,传统依赖X射线晶体学技术的结构解析虽具革命性贡献,却在蛋白质结晶难题、动态结构捕获及氢原子定位等方面存在天然局限。为克服这些瓶颈,核磁共振(NMR)技术正逐渐崭露头角,成为揭示蛋白-配体间真实分子相互作用的强大工具。 核磁共振作为一种溶液态结构解析方法,提供了与生理状态更接近的蛋白质和配体复合物动态信息。利用先进的氨基酸侧链选择性标记策略结合高灵敏度的NMR谱图,研究人员能够获得特定氨基酸残基与配体相互作用的位点信息。

此外,借助13C和1H核的异位标记,能够显著简化复杂蛋白体系的信号识别难度,使NMR普遍适用于较大分子量的生物大分子研究。通过监测蛋白质信号的化学位移变化(Chemical Shift Perturbations,CSPs),科学家们可以准确定位配体结合位点,深入理解结合机制及结合亲和力的贡献因素。 相比于X射线晶体学所呈现的单一静态构象,NMR能够捕捉蛋白-配体复合物的多态性和动态特征。蛋白质在溶液中普遍呈现构象多样性,多个结合位点和多种配体结合模式在药物设计中十分关键。NMR适合探测这类轻微且瞬时的构象转换,从而辅助定义更符合实际生物环境的药物设计模型。不仅如此,NMR还能直观描绘氢键和非共价相互作用,包括弱而复杂的CH-π和甲基-π相互作用,这些在传统结构解析中往往被忽略或难以界定。

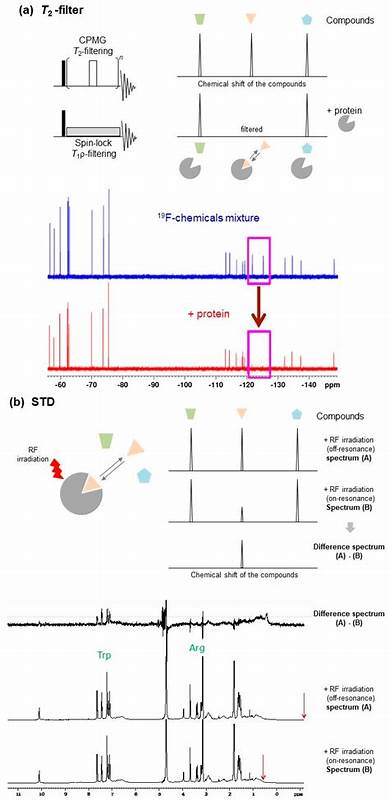

随着高维多核NMR技术和AI深度学习模型的结合,NMR数据的处理和结构模型的生成效率显著提高。采用基于人工智能的算法辅助核磁谱图解析与构象数据重加权技术,使得依赖实验观测的动态结构族得以精准重构。同时,通过集成分子动力学模拟、深度学习预判结构变异以及NMR约束信息,有效实现蛋白质构象集合的筛选和优化。该策略不仅弥补了单一实验方法的缺陷,更促成了动态、多态且真实的药物-靶标相互作用描述。 在疾病治疗的早期阶段,配体与蛋白质的结合通常表现为弱亲和力和瞬态结合,传统结构方法难以捕获。然而,NMR技术因其高灵敏度和多样的实验设计,被广泛应用于片段基础药物设计(FBDD)领域。

通过识别和定量弱相互作用,研究者能够精确定位片段结合位点和结合方式,从而为后续药物分子优化提供坚实基础。尤其是通过跟踪化学位移变化和氢键网络,深入理解配体修饰对结合热力学和动力学的影响,大大提升药物筛选的准确性和成功率。 水分子在蛋白-配体结合界面中发挥着不可忽视的作用。水分子的介导作用和置换效应直接影响复合物的稳定性和结合能。X射线晶体学在捕获动态水分子方面存在局限,而NMR则能探测多时间尺度上的水合状态,揭示水分子的寿命和氢键强度。结合NMR的水图谱绘制技术,科学家得以辨识关键的水分子及其替代策略,促进设计出更具亲和力和特异性的药物分子。

尽管NMR具备诸多优势,应用中仍面临着高分子量限制、光谱重叠及数据解析复杂等挑战。近年来,借助更灵敏的硬件设备、动态核极化技术及时长寿命相干态开发,NMR的分子质量限制得到延展。同时,针对蛋白质选择性标记与非均匀标记策略的研发,有效提升谱图解析的准确性和操作简便性。结合深度学习提升信号解卷积和结构预测能力,使得分析更为自动化和高效,推动NMR在药物发现中的应用普及。 展望未来,NMR驱动的结构基础药物设计将与人工智能、分子模拟、低温电子显微镜(cryo-EM)等多模态技术深度融合,为动感且复杂的生物体系提供多维度解析。多技术互补不仅弥补各自弱点,也促进了对蛋白质多构象状态、潜隐口袋以及调控位点的全面识别。

通过构建更接近真实生理状态的药物设计模型,推动创新药物的开发向精准医疗目标迈进。 总之,核磁共振作为一种创新的结构揭示与解析工具,不仅突破了传统X射线晶体学的诸多局限,更为探索分子间微妙相互作用和蛋白动态空间提供了独特窗口。借助其高灵敏度、适用性广及结构动力学信息丰富的特点,NMR驱动的药物设计正引领结构基础药物研发进入一个更加精准、高效与创新的新时代。这一方法的持续发展必将助力攻克目前尚未充分利用的生物靶点,加速新药的发现和问世,满足全球医疗健康领域迫切的需求。