在当今数字化时代,视觉信息的采集与处理在人工智能和智能设备中占据着举足轻重的地位。尽管机器视觉系统取得了飞速发展,但处理海量视觉数据所需的高能耗和庞大存储依然是其面临的巨大挑战,尤其是在资源有限的边缘设备如智能手机、无人机与自动驾驶车辆中更为突出。与此形成鲜明对比的是,人类视觉系统通过眼睛和大脑的高效协作,能够选择性地过滤和处理信息,实现极低功耗下的高效视觉识别。正因如此,仿生计算和类脑计算逐渐成为机器视觉领域的重要研究方向。东京理科大学电子系统工程系的井野高志副教授及其团队近期带来了令人振奋的突破性成果——一种自供能的人工突触装置,能够精确模拟人眼色彩识别功能,同时无需外接电源,开启了低功耗视觉传感应用的新纪元。该项研究成果于2025年5月12日发表在国际权威学术期刊Scientific Reports上,文章名称为《极性可调染料敏化光电子人工突触及其在物理储层计算中的机器视觉应用》。

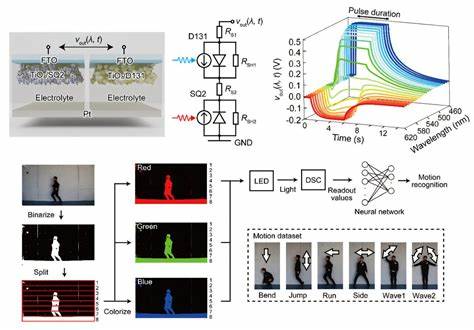

研究团队由井野副教授领衔,协作者包括小松裕明和蓑田典香。创新的核心在于采用两种不同性能的染料敏化太阳能电池集成于人工突触结构中,利用这两种电池对于不同波长光的响应差异,实现了自供电的色彩感知与信息处理。传统光电子人工突触大多依赖外部电源供能,而该技术通过光电转换自行发电,大幅降低了系统整体能耗,适合用于对能源敏感的边缘计算场景。通过深入实验验证,装置展现出在可见光谱范围内高达10纳米的色彩分辨率,几乎达到人眼色觉的分辨水平。同时,该人工突触具备双极性响应特性——在蓝光照射下产生正电压,而在红光照射时输出负电压。这种独特的电压极性可用于实现复杂逻辑运算,极大地提升了单一设备的功能复杂度,减少了传统视觉系统中多设备组件的需求。

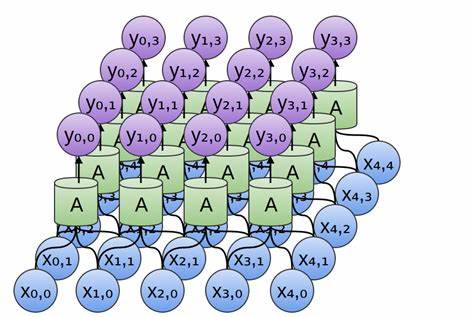

井野副教授强调,该成果不仅在色彩判别方面表现出色,还同时具备逻辑运算能力,充分契合低功耗人工智能系统对视觉识别和计算的双重需求。为了展示实际应用潜力,团队将该人工突触集成在物理储层计算框架内,成功识别了以红、绿、蓝三原色记录的多种人体动作。在识别18种不同动作与色彩组合时,单台设备便达到了82%的准确率,这相比传统依赖多光电二极管的系统实现了硬件的大幅简化。该技术的广泛应用场景令人期待。在智能交通领域,人工突触可优化自动驾驶汽车对交通信号灯、道路标志和障碍物的感知与识别,提升行车安全性的同时降低能耗。医疗健康方面,可应用于可穿戴设备,实现对血氧饱和度等生命体征的持续监测,从而延长设备续航时间。

消费电子领域,基于该技术的智能手机、增强现实和虚拟现实头盔将能够在电池寿命与视觉识别能力间取得更优平衡,带来更出色的用户体验。东京理科大学作为日本历史悠久的顶尖理工学府,积极推动将基础科学研究转化为现实应用,井野副教授实验室专注于碳纳米材料与低维纳米材料电子器件的开发与创新。此次研究得到了日本科学技术振兴机构(JST)旗下多个项目资金支持,体现了学术界与产业界对低功耗智能视觉系统研发的高度关注。自供能人工突触的出现,不仅为机器视觉领域注入了全新活力,也为边缘计算设备实现类似人类视觉的高效色彩识别奠定了基础。从更广泛的技术发展趋势看,仿生光电子器件结合纳米材料与智能算法,将进一步推动新时代智能设备的智能感知能力,使其更贴近人类感官体验。展望未来,基于该项技术的视觉传感器有望突破传统硬件限制,在自主感知、多模态信息融合和实时响应等方面实现跨越式提升。

全新的人工视觉系统将深刻改变自动化驾驶、智能安防、健康监测、以及人机交互等多领域,助力构建更智慧、更低碳、更安全的数字社会。作为科技创新的前沿典范,东京理科大学团队的这项成果充分展现了综合多学科技术融合的卓越实力,也昭示了新一代智能视觉技术的发展方向。未来,伴随着材料科学、光电子技术与人工智能的持续进步,越来越多具备自供能能力、智能判断功能的人工突触装置必将在现实生活中扮演核心角色,推动机器“看”得更清晰、更智能,真正实现人工视觉的质的飞跃。