随机数的不可预测性是确保数字安全与资源公平分配的基础。传统的伪随机数生成器虽然算法公开且易于审计,但其随机性依赖于初始种子的隐秘性,无法完全保证结果的真随机性。另一方面,设备依赖的量子随机数生成器利用量子物理的固有不确定性实现随机性,但缺乏对工作流程全程的防篡改能力,使其随机性无法被完全追踪和认证。伴随着量子信息科学的飞速发展,科学家们聚焦于开发新一代既具备设备独立性,又能实现端到端随机性可追踪的新技术,非局域量子优势成为其中的关键突破口。非局域量子优势指的是利用空间分离量子系统之间的强纠缠态,产生超越经典系统的统计相关性,这种相关性无法被任何局域隐藏变量理论解释。基于这一原理,研究团队提出并验证了一种全新的可追踪量子随机数生成协议。

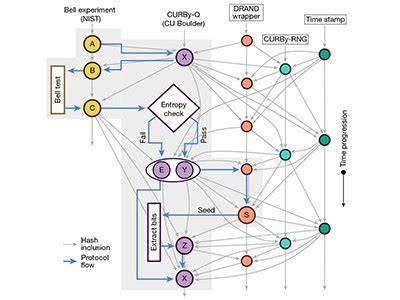

该协议结合了设备无关的量子随机性证明和密码学上的分布式交织哈希链技术,确保了整个随机数生成和提取过程均可被全程审计和验证。实验中,研究者们利用纠缠光子源和高效超导纳米线单光子探测器,成功实现了非局域量子关联随机数的生成。同时,通过分布式的哈希链结构,所有生成步骤的证据数据均被加密存储并公开,任何第三方均可独立验证随机数是否依照协议公正产生,防止任何形式的篡改与造假。该协议在公开的量子随机数信标项目中得到了长期稳定的运行验证。40天内共完成7,434次尝试,成功率高达99.7%;每次成功产生512位可追踪、均匀分布的随机数。这一成果不仅突破了传统随机数生成的认证瓶颈,也开启了公开、可追溯且极高安全等级的量子随机数生成时代。

可追踪量子随机数技术的广泛应用将极大提升数字安全体系的信任度。它能够为密码学密钥生成、区块链系统的共识机制、在线认证以及法律和社会公平机制中的随机抽取过程提供高度可信的随机数保障。此外,量子随机数生成的设备独立性及其公开验证机制,为未来量子网络环境下的安全通信奠定坚实基础。不同于传统依赖设备信任的方案,这种基于非局域量子优势的协议避免了制造商、运营商或第三方的干预风险,确保即使面对潜在攻击者也能持续输出真正不可预测的随机数。展望未来,随着量子硬件技术的不断进步和协议优化,量子随机数生成的速度和效率将进一步提升,同时加密存储和分布式验证机制将趋于完善。这将促进可追踪量子随机数在更广泛的商业与社会场景中的落地应用,如金融风控、智能合约、云计算安全以及数据隐私保护等。

进一步研究也可能结合人工智能技术,优化随机数的实时生成及监控,实现智能化、自动化的全链路安全保障机制。总的来说,非局域量子优势驱动的可追踪随机数生成技术,代表了量子信息科学与密码学融合发展的前沿,也是实现未来信息社会信任体系数字化转型的重要支撑。随着相关研究和应用的深入普及,人们将能享受到更安全、公正且透明的数字环境。