在现代软件开发领域,质量标准的重要性早已被业界广泛认可。然而,许多初创公司在快速发展的压力下,不得不面临着时间紧迫和资源有限的窘境,采取“先发布,再修复”的策略。这种策略表面上看似节省了时间和成本,但从长远角度来看,却严重影响了产品的质量,积累了大量技术债务,最终导致工程师们陷入困境,难以自拔。 技术债务并非完全不可接受。事实上,在某些阶段,适度的技术债务可能帮助企业快速进入市场,获取用户反馈,验证市场假设。然而问题在于,一旦技术债务不断积累,并且缺乏合理的管理和及时的偿还计划,势必会拖慢开发效率,增加维护成本,甚至导致团队士气低落。

因此,良好的软件质量标准不仅是工程师的职责,更需要企业管理层的高度重视和支持。 现实案例表明,领导力对软件质量起到了决定性作用。许多开发者面临过直接放弃单元测试和自动化测试以赶进度的情况,尤其是在初创环境中,这种“能工作就好”的态度广泛存在。一些企业对恢复测试的计划置之不理,导致代码库质量逐渐恶化。更有甚者,工程师精心编写的测试和文档因为代码冲突问题,被直接用覆盖代码强制推送,造成不必要的重复劳动和团队摩擦,甚至让优秀人才选择离职,这无疑是一种管理失败的典型体现。 从个人角度看,工程师理应主动推动质量标准的建立和执行,积极提出建设性意见,保障代码的稳定性和可维护性。

然而,没有坚定有力的管理支持,这些努力难以真正落地。领导层若对质量问题表现冷漠或短视,只关注眼前的功能交付,而忽略测试和代码规范的重要性,最终将使团队陷入“质量不断下降,修复工作永无止境”的恶性循环。 试想现实世界中,工厂制造业的经验告诉我们,领导者的管理理念和文化氛围,决定了最终产品的质量。1970年代末,通用汽车的大量生产工厂因管理问题效率低下、缺陷频发,成为行业的负面典型。而丰田汽车以其独特的生产管理模式,实现了零缺陷和持续改进,成为全球制造业的典范。美国经济学家对NUMMI工厂案例的研究验证了领导力对生产质量的决定性作用。

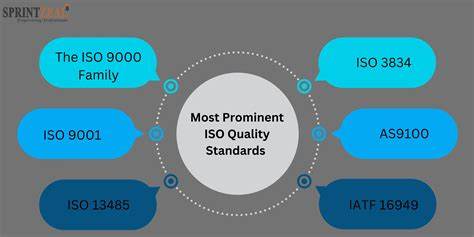

如果将这一理念应用于软件开发领域,也就不难理解为何软件质量离不开管理者的主导精神和行动。 软件企业的管理层若不能以质量为核心合理配置资源,建立科学的工作流程和考核标准,工程师再多的努力也会因缺少制度保障而失效。高质量的软件开发不仅需要技术能力的积累,更需要将质量理念深植于组织文化中,成为每个团队成员的自觉行为。为了实现这一目标,管理者必须亲自参与质量标准的制定与落实,推动自动化测试、代码评审和持续集成等实践成为日常惯例。 在具体执行层面,软件质量标准应涵盖多方面,比如代码规范、测试覆盖率、文档完整性、缺陷管理等。通过引入度量指标,管理者能够实时掌握项目质量状况,及时发现和纠正偏差。

此外,质量标准还应适应业务变化,保持一定的灵活性,避免因标准过于僵化而阻碍创新或者业务推进。 推动质量文化建设,还需注重知识共享和团队培训,保证工程师技能与质量理念同步提升。鼓励员工主动报告问题、参与改进,用正向激励代替惩罚手段,才能构建良性的工作氛围。团队协作和沟通机制的畅通,也是提升质量的关键因素。在跨部门协作中,管理者要搭建有效的桥梁,让产品、设计、测试以及运营等环节共同承担质量责任。 总结来看,软件质量不仅仅是开发人员的事,更是企业管理层的战略问题。

缺乏领导力支持的软件质量管理,无异于无源之水、无本之木。技术债务的积累、测试被忽视、文档缺失、流程混乱等问题背后,都是管理意愿和执行力度不足的表现。企业若希望在激烈的市场竞争中立于不败之地,必须树立明确的质量目标,营造积极的质量文化,强化管理与技术的融合,推动高质量的软件产品持续交付。 对于广大从业者而言,认识到领导力在质量管理中的核心地位,是提高软件交付质量的第一步。只有管理层和技术团队携手合作,将质量标准作为企业发展的基石,才能真正帮助企业实现持续创新和健康成长。