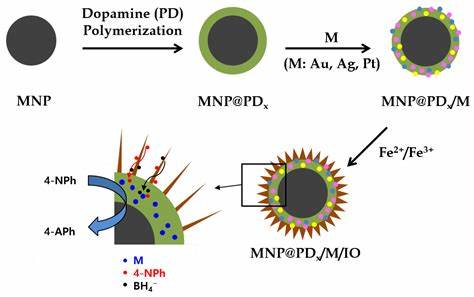

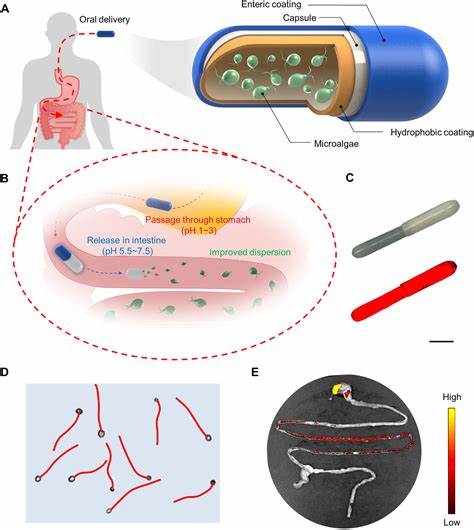

铁氧化物纳米粒子作为一种重要的磁性纳米材料,在信息存储、医学成像和催化等多个领域均展示出极大的应用价值。然而,如何有效调控其磁性质,尤其是在纳米尺度下实现高磁各向异性和磁稳定性,一直是材料科学和纳米技术研究的热点。最新的研究成果表明,将这些纳米粒子置于极端高压环境中,可以诱发其自组装形成链状超结构,进而显著增强其磁各向异性,并表现出传统散装材料难以实现的磁硬化现象。本文将深入解析铁氧化物纳米粒子在高压作用下的形态演变、晶体结构变化及磁性表现,探讨其背后的物理机制,以及未来可能的应用前景。铁氧化物纳米粒子多采用热解法合成,粒径均一、尺寸约为5纳米,最初排列成紧密的面心立方超级晶格。研究利用钻石对顶砧装置(DAC)在高达18.8吉帕的等静压下对纳米粒子组装体实施压缩。

通过透射电子显微镜(TEM)观察,高压压缩使得原本随机排列的纳米粒子趋向沿特定方向排列,形成长度达数百纳米的纳米链束,类似纳米线的形态。这些链状结构中的粒子彼此紧密接触,部分呈现共晶态,体现出高度的空间有序性。为了准确监测纳米粒子结构随压力变化的情况,研究团队采用了高压小角X射线散射(HP-SAXS)和高压宽角X射线散射(HP-WAXS)技术。结果显示,随着压力逐步增加,纳米粒子间距逐渐缩小,晶格结构从初始的立方尖晶石相转变为正交晶型相,这一相变在大约11吉帕压力附近发生,且在压力释放后仍部分保留。这种晶体结构的转变不仅改变了微观颗粒的磁各向异性类型,也增强了纳米链整体的磁耦合强度,进而影响了宏观磁性能。磁性能测试采用了零场冷却(ZFC)与场冷却(FC)磁化曲线及磁滞回线。

实验发现,压缩后形成的纳米链结构显示显著升高的阻塞温度,从原先的约18开尔文提升至约50开尔文,表明磁性粒子处于磁化稳定状态的温度范围大幅拓展。更值得注意的是,压缩样品不仅表现出高有效磁各向异性常数(K_eff约为2.9×10^5焦耳/立方米),还展现出明显的磁滞和较高的矫顽力,矫顽力可达400奥斯特朗级别,这是未压缩样品无法比拟的。这种磁硬化效应被归因于纳米粒子链中强烈的磁偶极相互作用和超结构形成带来的耦合作用。对比研究表明,即使是具有较大长径比的铁氧化物纳米棒,其矫顽力仍低于压力下形成的纳米链,说明简单的形状各向异性不能解释该现象,超结构的磁耦合起到关键作用。为了深入理解这种磁性增强的机理,研究团队结合微磁学模拟,对不同晶体结构、粒子排列方式及间距条件下的纳米链磁化反转行为进行了细致探讨。模拟结果显示,正交相的铁氧化物粒子展现出近似易面各向异性,强磁偶极耦合作用导致链内粒子之间磁矩排列更加稳定,且使得整个链条的矫顽力明显高于孤立粒子或随机排列粒子体系。

磁场方向与链轴方向的相对取向对矫顽力也有显著影响,链条越紧密,磁耦合越强,磁硬化效果越明显。此外,链条间的横向及纵向间隙同样调节了磁化反转过程,表现出复杂的耦合态,进一步印证了实验中观测到的磁性能变化。纳米粒子在极高压力诱导下组装成的链状超结构,成功实现了高磁各向异性与磁硬化的结合,此种超级结构磁各向异性现象是近年来纳米磁学领域的重大进展。相比传统依赖于稀土元素或复杂形貌调控获得高磁各向异性的手段,该方法通过简单的机械压缩,实现了磁性功能的显著提升,具有重要的材料设计指导意义。未来,该研究不仅为开发新型高性能纳米磁性材料提供了有效路径,也有望推动其在高密度磁记录器件、自旋电子器件及纳米机械系统中的实际应用。铁氧化物纳米粒子链的高效磁耦合与稳定的磁畴结构,或将突破现有纳米磁体在热稳定性和磁能积上的限制,实现更安全且可控的磁信息存储。

此外,压力诱导的相变与自组装策略也为其他磁性纳米颗粒体系提供了新的探索范式。尽管该领域尚需进一步研究纳米尺度结构的可控组装机制、长期磁稳定性和多尺度磁性能的协同效应,当前的发现已经为纳米磁学、材料物理以及应用科学带来深刻启示。总结来看,铁氧化物纳米粒子在极端高压条件下形成的链状超结构不仅展现了前所未有的磁各向异性增强和磁硬化效应,也开启了纳米材料自组装调控磁性能的新纪元。通过结合先进的实验表征技术与微磁学数值模拟,研究者揭示了结构演变与磁性能提升间的内在联系,加深了我们对纳米磁体集体行为的理解。未来,通过对纳米粒子间距、取向及组装形态的精准控制,有望实现更高效的磁性能定制,推动新一代高性能磁性纳米材料和器件的开发与应用。铁氧化物纳米粒子的这一突破性进展,不仅拓宽了材料科学的研究视野,也为相关产业链带来了可观的技术创新契机。

。