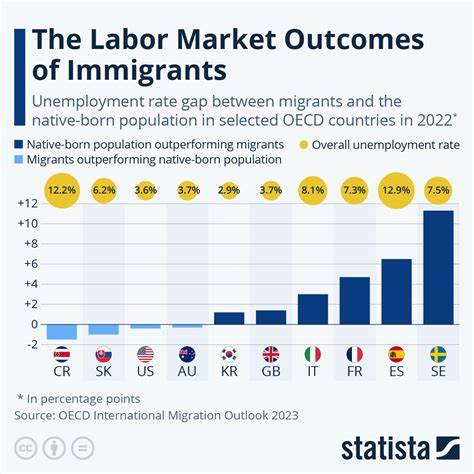

近年来,随着全球化进程的加快,移民群体在世界各国劳动市场中的地位日益突出。然而,移民与本地居民之间的薪资差距依然是一个普遍存在且备受关注的问题。许多研究表明,移民群体整体收入低于本地居民,其根本原因不仅仅是个人能力或教育水平的差异,更关键的是移民在进入高薪职位上的障碍。本文将从多个角度解析移民-本地人薪酬差距的驱动因素,揭示缺乏高薪职位准入是其核心所在。首先,横跨不同国家的数据显示,尽管移民中有大量具备高等教育背景的群体,但他们在劳动市场中常常难以获得与其资历相匹配的工作机会。基本调整后的数据表明,移民与本地人的收入差距在行业、职业、企业甚至职位内部依然显著,显示出即使具备类似的职位,移民仍存在薪资劣势。

这种现象提示我们,影响薪酬差距的因素不仅存在于宏观层面的行业结构差异,更深层次地体现在微观层面的职业升迁、岗位类型及企业类型选择中。其次,移民代际之间的收入差异也颇具研究价值。数据显示,第一代移民的收入落后较为明显,而其子女,即所谓“童年移民”,则表现出一定的追赶趋势,但仍未完全消除与本地出生居民间的差异。其原因除去教育的获得外,社会融入程度、职业网络以及身份认同感都对进入高薪岗位起着关键作用。迁移背景和成长环境的不同,导致了他们在劳动力市场上的竞争力不足,也反映了社会结构中潜在的非显性壁垒。此外,移民来源地区的不同,也对其薪酬水平产生显著影响。

从全球范围看,来自发展中国家尤其是经济较为落后的地区的移民,更容易陷入低薪职位,这与他们出发地的教育资源、职业技能匹配以及社会资本缺乏密切相关。而来自经济发达地区的移民相对更容易进入高薪职业,薪酬差距相对较小。这种地域上的差异,揭示了全球经济不平衡对移民劳动力市场表现的深远影响。目的地国家之间的差异同样显著。一些发达国家因其严格的移民政策和劳动市场结构,使得移民更难获得高薪职位,导致薪酬差距更大。而另一些国家则因为包容性政策以及多元化的产业布局,使得移民的薪资水平更接近于本地人。

对比研究显示,经济结构中高附加值行业的比例、劳动力市场的灵活性及移民身份的法律保障等因素,直接影响了移民群体的薪酬水平及其与本地人的差距。转向细节层面,行业与职业内部的薪资差距尤为关键。移民往往集中在服务业、制造业及其他劳动密集型行业,同时较少涉及高科技、金融及管理等高薪行业。即便在同一行业内部,他们所处的岗位等级和职责范围也低于本地员工,导致收入差异难以缩小。这种职业分布偏向性,反映了系统性歧视和人才流动受限的问题。企业文化、语言能力、资格认证以及社会资本缺失等多重因素交织,使得移民难以实现职业晋升,进而限制了收入的提升空间。

除了工作性质,教育背景对薪资的影响也呈现复杂态势。研究表明,具有高等教育背景的移民在一些国家仍面临学历不被完全认可的困境,使得他们无法凭借资历进入对应高薪职位。同时,教育含金量与实际职业技能的脱节,使得部分高学历移民难以满足本地劳动市场对专业技能的特定需求。相对而言,低学历移民更容易在本地市场被限定在低薪工作区间,形成学历与收入的双重绑定,进一步扩大了薪酬鸿沟。性别因素在移民薪酬差距研究中占据重要位置。移民女性面临的薪酬压制普遍比男性更为严重,部分原因是性别角色分工导致的职业类型选择及晋升机会减少。

此外,多重身份的压力,包括文化适应和家庭责任,使得移民女性更难进入或坚持于高薪职位。政策制定者需充分考虑性别差异,采取更有针对性的支持措施,缩小移民群体内部的性别收入差距。此外,行业内企业性质和岗位具体划分也是影响因素之一。相同岗位的薪酬水平因企业规模、盈利状况及市场定位差异显著。移民往往聚集于较小或利润较低的企业,这不仅局限了他们的薪资水平,也减少了晋升及转岗机会。企业内部的多样性管理政策、包容文化建设,则成为改善移民薪酬现状的关键路径。

研究还发现,年龄和工龄调整后的薪酬差距依然存在,说明单纯依赖职业经验积累并不能完全弥补薪酬落差。年龄限制和样本选择的敏感性分析表明,劳动力市场结构性障碍对移民群体的影响持续而深远。政策层面,提升移民身份的合法性认可度、完善职业资格互认机制及加强语言和职场培训,有望逐步缩小这种结构性差距。最后,从社会整体视角来看,薪酬差距不仅关系到经济公平,也影响社会稳定与融合。公平合理的薪资体系有助于激励移民充分展现才华,促进社会多元化和创新力提升。减少薪资差距需政府、企业及社会三方协调发力,通过完善立法保障就业平等,强化反歧视监督,优化人才培养机制,构建包容性强、竞争有序的劳动市场环境。

综上所述,移民与本地人之间的薪酬差距是多层次、多维度的复杂现象,缺乏对高薪职位的准入机会是其核心驱动因素之一。通过科学分析不同国家、不同移民代际及不同来源地区的差异,可以更全面地理解问题本质,为政策制定提供坚实依据。未来,随着经济结构的转型和社会观念的深化,期望能看到移民薪酬水平与本地居民日益趋同,推动经济发展与社会和谐共进。