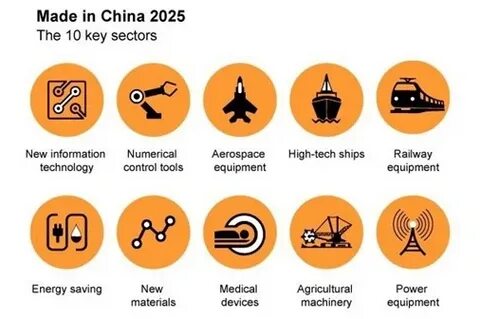

中国制造2025计划自2015年发布以来,成为推动中国制造业升级和技术自主创新的重要战略。然而,十年过去,尽管取得了一定成就,但这一宏伟目标并未完全实现,甚至在某些关键领域存在较大差距。本文将深入剖析“中国制造2025”在实施过程中所遇到的问题、获得的成果及其背后的深层原因,帮助读者全面理解中国制造业未来发展的复杂局面。 “中国制造2025”计划旨在使中国在未来十年内实现技术自给自足,尤其是在十大战略性行业获得全球领先地位,降低对外技术依赖。计划涵盖了诸多领域,包括航空航天、高端机器人、新能源汽车、轨道交通和先进信息技术等。尽管中国在新能源汽车、轨道交通和船舶制造等领域表现突出,取得了技术领先地位,但在航空航天、高端机器人及制造业附加值增长率方面的目标尚未达成。

从实际表现来看,中国的高铁技术和电动汽车产业飞速发展,尤其是在电动车市场的全球竞争中占据重要位置。许多中国品牌凭借完善的供应链和激烈的市场竞争力,获得了显著优势。然而,航空制造行业依然严重依赖进口关键部件,国产大飞机如C919项目仍需仰仗美欧零部件支持,显示出技术自主化进程中的瓶颈。此外,高端机器人产业虽然有所进步,但核心技术和智能控制系统仍主要依赖国外先进企业,限制了中国在全球高端装备制造业中的话语权。 制造业附加值增长率则是衡量产业结构优化和技术进步的重要指标。中国制造业附加值在2024年实现了6.1%的增长,较2015年7%的增长有明显下滑,距离11%的既定目标仍有较大差距。

专家认为,这反映了产业升级过程中的一些结构性问题,如产能过剩与产业内部的恶性竞争现象。中国厂商间的“内卷”现象尤为突出,尤其在电动汽车领域,价格战和亏损竞争普遍存在,这种恶性竞争既消耗了创新资源,也加剧了行业不稳定性。 在推动技术发展的同时,中国也面临着全球贸易摩擦与政治压力的双重挑战。留意到中国推动本土技术发展的举措,引发了欧美国家的强烈反弹,特别是在高科技芯片领域。美国通过出口管制加强对中国芯片及相关设备的限制,试图遏制中国在半导体领域的突破。这种压力促使中国科技企业加快自主研发步伐,虽然短期内出现技术发展受阻,但长期内可能促使中国构建完整的本土产业链。

例如,华为凭借自身研发能力,逐渐在手机芯片和操作系统领域实现突破,减轻对外部供应商的依赖,旗下产品采用大量中国本土组件显示出较强的自主创新实力。 尽管“中国制造2025”未能完全实现原定目标,欧洲商会观点指出中国制造业的进步不可小觑。中国已成为全球制造业巨头,占据全球制造业附加值约29%,与美国和欧洲的合计水平相当。此前许多领域中国企业并非欧美直接竞争对手,但如今这种格局被打破,中国已成为不可忽视的力量。然而这种扩张也带来了安全和稳定性隐忧。部分外国企业及政府担心技术转让和产业集中可能引发的地缘政治及供应链风险,促使全球贸易环境日趋复杂。

另一个不可忽视的问题是制造产能的合理匹配。中国近年来工业生产增长速度超过了消费市场的扩展,制造产出的过剩难以被国内市场有效吸纳,导致部分企业经营困难,出现亏损比例明显增加。尽管政府强调促进消费以激活内需,但若制造业产能持续过剩,市场失衡的矛盾将难以根本解决。中国最高领导层也多次发声,呼吁遏制行业内恶性竞争,推动产业向更加健康有序方向发展。 在研发投入方面,中国企业整体表现积极,尤其是领军企业的研发支出占比达到了较高水平。中国制造业普遍接近1.68%的研发收入占比目标,华为在2024年研发投入超过营收的20%,远高于行业平均水平。

相较之下,全球顶尖半导体和设备制造商如ASML、Nvidia的研发投入比例也在14%到15%之间。高投入反映出中国企业和政府对技术创新的高度重视,但也需要注意研发效率和实际产出的提升,确保资金投入能够转化为可持续竞争优势。 从更广泛的视角来看,“中国制造2025”是中国迈向工业强国的起点而非终点。尽管计划中的某些指标未能按期达到,整体战略奠定了中国制造业转型升级的基础,提高了中国在全球价值链中的地位。未来中国制造业的发展将继续依赖于技术创新、产业政策推动和国际环境调整。与此同时,国际社会对中国制造业的警惕和反制措施预计将持久存在,全球竞争和合作关系正处于动态演变之中。

中国制造业未来的关键在于如何平衡自主创新与国际合作、激烈竞争与健康生态之间的关系。产业结构调整需注重创新驱动和高附加值发展,同时防止无序扩张和过度产能。除此之外,加强知识产权保护、促进公平竞争环境,以及拓展消费市场,将为中国制造业的长远发展提供强有力的支撑。 综上所述,“中国制造2025”虽然未能全面实现既定目标,但其为中国制造业提供了明确的发展方向和战略指引。未来几年,对于技术突破、自主研发能力提升及市场与政策协同的探索,将决定中国制造能否顺利实现从制造大国向制造强国的转变。在全球数字经济和产业变革浪潮中,中国制造业的表现将继续受到广泛关注,影响全球产业格局的走向。

。