随着电动汽车、智能手机及可穿戴设备的快速发展,对锂离子电池性能的需求不断提升,其中负极材料的能量密度与循环稳定性成为瓶颈。硅以其高达3579毫安时每克的理论容量,被视为极具潜力的负极材料,但其大幅度的体积膨胀(超过300%)和由此引发的机械损伤,导致循环寿命短、容量衰减快,限制了工业化应用。传统上,提高硅负极稳定性的设计大多通过构建多孔结构、空心球壳或涂覆保护层来缓冲体积变化,然而这往往以牺牲电荷转移速率和快充能力为代价,难以兼顾高容量和高性能。近期,一项创新性的筛孔设计为硅负极材料带来了突破性的解决方案。筛孔结构是基于精确控制碳支撑体中的孔径,使得锂离子能够通过微观的“筛网”进入,而大多数溶剂分子被阻隔。此设计实现了载体内部的纳米孔体积与孔口的亚纳米尺寸的巧妙配合,既为硅的合金化膨胀提供了足够的缓冲空间,又通过限制溶剂的进入,提高了固态电解质界面层(SEI)的无机成分比例,形成坚固且稳定的保护膜。

该结构的独特优势首先体现为电解质分子在孔口处的部分去溶剂化效果,锂离子进入孔体时携带较少的溶剂壳层,从而促进快速的离子传输,降低了界面电阻。同时,无机丰富的SEI层通过机械限制作用,与碳基支撑体形成夹心结构,这种机械约束有效抑制了不利的晶体Li15Si4相的形成,缓解了由此产生的相变应力和副反应,有利于硅颗粒的结构稳定与电极的整体性能提升。筛孔材料的制备通过两步化学气相沉积工艺实现,先在预处理的多孔碳支撑体内热解四氢硅烷生成富含无定形硅的孔壁层,再利用乙炔热解在孔口沉积“筛碳层”,精准控制孔道入口尺寸至0.35至0.5纳米,有效筛选溶剂与离子。该方法稳定性高、易于规模化生产,适应工业需求。实验结果显示,筛孔结构硅负极不仅表现出低至58%的电极体积膨胀(远优于传统设计的高膨胀率),还有超过93%的高初始库伦效率,循环100次后容量保持率优于97%,容量衰减率低至每周期0.015%,实现了长寿命和高效能的完美结合。于大容量电池封装层面,将筛孔硅负极与石墨负极混配制成Ah级软包电池,获得超过1700次的稳定循环寿命,且支持10分钟超快充电,显示出卓越的实际应用潜力。

该成就背后的机理在于筛孔设计所引发的电解质结构调控与力学耦合效应。具体而言,孔口的亚纳米尺寸促使锂离子在进入孔体前进行部分去溶剂化,改变了孔内溶剂结合状态,促进无机物SEI生成。这层SEI不仅电导率高且机械坚韧,能够有效抑制硅负极体积膨胀时的结构破坏。动力学测试和电化学阻抗分析显示,筛孔结构显著降低了锂离子的脱溶剂化能垒以及跨SEI层传输阻力,使得电极在高电流密度下依然保持较高的比容量和能源效率。力学模拟进一步揭示,筛孔内的无机SEI与碳支撑体共同形成的机械约束提升了硅颗粒的抗裂性能,有效避免因相变而产生的脆裂和容量丧失。这项设计兼顾了硅负极的高存储容量与实际工作环境下的稳定性问题,是突破硅负极快速充放电和长寿命瓶颈的关键。

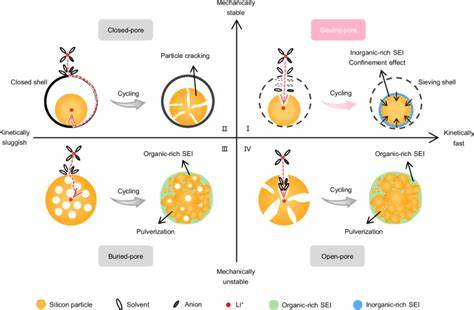

纵观现有硅负极材料开发的三大主流思路——开放孔结构、埋藏孔结构和封闭孔结构,各有优缺点。开放孔结构虽保证了优异的离子传输动力学,却留下了大量可反应界面,导致低库伦效率及快速衰减。埋藏孔结构兼具一定机械缓冲效果,但孔体积有限,不足以充分缓冲硅体积膨胀,且离子传输路径较长。封闭孔结构则能提供良好的机械保护,减少体积膨胀,但离子扩散受限,充电速率相对较慢。筛孔设计巧妙融合机械缓冲与优异动力学,在孔口筛除溶剂分子,内孔预留缓冲空间,同时构建强韧无机SEI,实现机械稳定与快速离子运输的有机结合,真正突破了长期存在的设计困境。未来,筛孔结构的优化及其与新型电解液、人工SEI和界面工程的结合,将进一步提升硅负极的综合性能。

高通量制备技术和精密表征手段的发展,有助于揭示筛孔设计范围内更细致的机理机制,指导材料设计。该设计理念不仅适用于锂离子电池,也启示钠离子等新型储能体系的负极材料创新。此外,筛孔设计扩展至复合电极、多孔导电网络及固态电池界面的调控,预计将开启硅基负极技术的新纪元。综上所述,筛孔设计以其合理的孔径控制和材料结构整合,不仅实现了硅负极的高容量、低膨胀、稳定循环和快充性能,而且具有良好的产业化应用潜力,成为解决锂离子电池硅负极关键技术难题的有力武器。未来,随着技术的持续完善和产业链配套的完善,筛孔硅负极有望成为推动下一代高性能锂电池市场快速成长的重要基石。