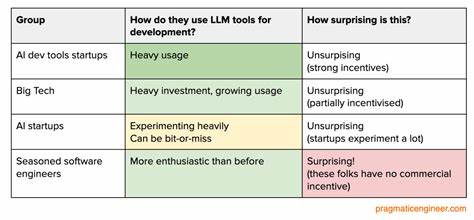

在人工智能快速发展的浪潮中,大型语言模型(LLM)凭借其惊人的自然语言处理能力,迅速成为软件工程领域的热门工具。许多开发者甚至行业专家都对这类技术抱有极高的期望,认为它们将彻底改变编程效率和流程,带来革命性的生产力提升。然而,伴随着大规模应用的深入,一些问题和挑战逐渐浮出水面,迫使工程师们重新审视这些工具的实际价值和使用边界。著名软件工程师阿尔贝托·福尔丁(Alberto Fortin)基于多年开发经验,以及在重构Go和ClickHouse基础设施时对LLM的深度尝试,公开分享了他为何选择减少LLM使用的原因,并提出了关键的实践启示。阿尔贝托的故事不仅直击业界痛点,更为那些在生产环境中探索LLM的开发者们提供了宝贵的镜鉴。首先,现实与AI炒作之间的差距非常明显。

尽管早期体验中,LLM带来的代码自动补全和智能建议功能让人惊叹不已,仿佛“读心术”般高效便捷,但当项目进入真正的生产阶段,复杂性和不确定性便开始显现。阿尔贝托描述了他在修复代码错误时的体验:每当通过LLM获得一个修复建议,虽然问题似乎得到解决,但随之而来的新错误又会带来额外的困扰,循环往复,使得整个维护过程变得低效且令人沮丧。这种频繁出现的小错误积累,导致了开发周期的延长,有时一个看似简单的问题可能最终花费两周甚至更长时间才能彻底解决。其次,生产环境对代码质量和可维护性的要求远超初期开发。阿尔贝托指出,作为一名希望在未来几年维护该代码库的高级工程师,他必须确保代码不仅能正常运行,还要足够整洁和规范。然而,现有的LLM生成的代码常常存在风格不统一、逻辑不严谨甚至功能缺陷的问题,令他难以放心将其放入主代码库。

在这种背景下,他逐渐失去了对LLM在核心功能开发上信任,不再愿意依赖它们完成重大特性开发,而是将其限定在小范围的代码重构或辅助任务中。这种心态的转变凸显了正确的定位:LLM应被视为一名智能助理,而非开发决策的主导。“我是软件工程师,是架构师,LLM是我的助手。”阿尔贝托强调,真正的代码设计和工程决策依然依赖人类的判断和经验,不能完全托付给机器。这种理性的认知帮助他重新掌控了开发节奏和质量保障。另一方面,尽管问题不少,LLM的出现让开发者的工作量有实质性的下降。

阿尔贝托坦言,尽管人们常常对这些模型抱有过高期望,但不可否认的是,某些阶段的编码效率已经获得了近十倍的提升。正是基于这点,他鼓励工程师们将AI作为知识和能力的放大器,而非替代者。在技能足够成熟的情况下,AI能够辅助排查小错,加速调试过程,却不能取代深度理解和架构设计。此外,阿尔贝托强调保持冷静、平衡心态的重要性。他提醒各界人士,不应被当前的AI热潮冲昏头脑,更不要盲目依赖尚未成熟的技术。理性的态度应体现在识别AI真正能带来价值的领域,同时清醒认识其局限性,并结合自身专业知识合理利用。

要知道,技术革命虽令人振奋,但距离实现完全自动化和智能化的软件开发,还有相当长的路要走。他的建议对广大开发者同样适用,无论是新手还是资深人士,都应坚持自身核心能力的培养。借助LLM提升效率同时,必须深化对代码和系统架构的理解,只有如此,才能真正驾驭AI工具,避免被其局限性所困。更重要的是,软件工程工作依然需要创新、抽象思考和复杂决策,这些拥有强烈人类主观能动性的环节,短期内难以被AI完全取代。总结来看,阿尔贝托减少LLM使用,更多是一种职责感的体现,反映了他立足代码质量和维护性,务求打造健壮可持续软件的深刻思考。这种态度为整个行业树立了榜样:在迎接AI带来便利的同时,也需清晰界定其角色,理性评估技术带来的利弊和风险。

智能助理的辅助地位不可忽视,但主导权和责任依然属于专业的开发者。未来,随着模型不断升级优化,许多当前遇到的难题有望得到缓解,生产环境中对LLM的依赖也可能更加稳健。但短时间内保持清醒和谨慎,注重技术与人类智慧的协同共进,依然是确保软件质量和项目成功的关键。总而言之,阿尔贝托的经历为广大技术从业者带来了思考的镜鉴。他提醒我们,任何技术虽有颠覆潜力,但都需时间打磨和合理应用。切勿盲目追随潮流,应在保持自主性的基础上,理性利用AI的优势,推动软件工程进入一个更加智慧、高效与可持续发展的新时代。

。