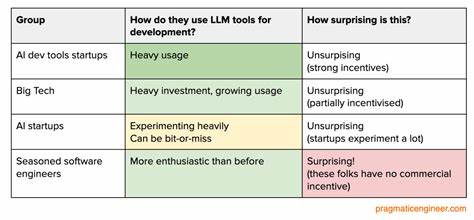

近年来,随着人工智能技术的飞速发展,大型语言模型(LLM)在软件开发领域的应用愈发广泛,引发了业内对未来软件工程变革的诸多期待与讨论。到了2025年,许多AI巨头和创新初创公司纷纷将LLM纳入开发流程,旨在提升程序员的生产力,优化编码效率。然而,围绕这一变革的现实情况却远比业界对LLM能力的乐观预期复杂得多。 在AI基础设施企业的高层眼中,LLM正以前所未有的速度推动软件工程的革命。多家知名企业的CEO和技术负责人甚至预言,未来一两年内,编写代码将大部分由AI承担,有的项目甚至可能实现完全由AI生成代码。微软、谷歌、Anthropic等巨头纷纷投入大量资源,推出内部专属的AI编码助手,推动自身代码产出的自动化与智能化。

看似风光无限的前景背后,开发者们的反馈却显得更加谨慎甚至忧虑。 一方面,来自前线工程师的声音显示,市面上的AI编程工具尚未成熟到能够完全取代人类程序员的水平。多个实际使用场景中,AI生成的代码偶有错误,甚至出现引发严重成本的BUG,这不仅暴露了技术不完善的风险,也让开发团队对依赖AI工具保持警惕。微软的GitHub Copilot Agent在.NET项目中的多次失误,正是一个典型的例子,这些困难彰显了“AI浪潮”中的起伏与不确定性。 另一方面,AI开发工具的创业公司往往能做到“吃自己的狗粮”,成为这些新技术的受益者。例如Anthropic团队的Claude Code已经能为自身产品贡献绝大部分代码,用户增长强劲,工程师们普遍感受到效率的显著提升。

与此同时,Windsurf和Cursor作为创新的AI辅助编码平台,也分别实现了30%以上的代码生成量,这说明在特定环境下,LLM确实为开发者节省了大量重复劳动时间,带来生产力的实质改善。 各大科技巨头在构建开发环境时采取了不同的策略。谷歌坚持全面自研内部工具,打造了深度集成的开发平台,从代码编辑器Cider、代码审查工具Critique,到内部代码搜索系统Code Search,均整合了AI辅助功能。谷歌发展采用“慢而稳”的理念,力推精准、可信赖的AI工具,避免盲目过度依赖。目前谷歌内部多款Gemini系列LLM服务于开发、文档查询及知识管理,尽管如此,实际代码质量控制依旧需要严格的人为审核和测试流程。 亚马逊则在其生态系统中广泛推广自家的AI工具Amazon Q Developer与Nova等内核模型,鼓励开发者日常使用AI完成代码补全和重构工作。

尽管初期反馈乏善可陈,但2025年改版后的产品更受欢迎,尤其是在Java语言的支持上表现杰出。亚马逊还结合了其SoC架构中的MCP(模型上下文协议)实现快速服务间AI协同,推动团队自动化办公与智能化开发的融合。 值得关注的是,许多经验丰富的资深软件工程师对LLM工具的看法开始转变。过去对AI的质疑逐步被现实中的效率提升所缓解。Flask的创始人Armin Ronacher坦言,Claude Code彻底改变了他的工作方式,能在陪伴家庭的同时推进项目进展。PSPDFKit创始人Peter Steinberger则重燃编程热情,认为新一代AI助力开发工具令编码门槛骤降,使个人和团队都能成倍提升产出。

多位业界资深大咖如Kent Beck、Martin Fowler更是将LLM称为编程范式史上的里程碑,他们相信该技术带来了全新的抽象层级,颠覆了传统开发模式。 然而,AI在研发领域的渗透同样引发了一系列尚待解决的难题。复杂的软件开发过程不仅仅是代码的堆砌,规划、设计、测试、反馈、部署等环节仍需大量时间与人力精力。当前AI工具在以代码为中心的任务上虽有所体现优势,但团队协作、组织流程的整体提升依然有限。一些企业反映,AI工具虽能节约约10%的编码时间,但这并没有在短期内转化为等比例的项目加速。更多AI试点往往在实际交付时遇到集成和信任壁垒。

此外,AI工具对开发者心态和行为的影响也值得深思。在亚马逊等企业中,代码书写的“强制文档”传统逐渐被AI生成取代,虽然有效减轻了重复劳作,但也可能导致思考深度的下降。软件工程师间对AI代表的价值认知存在分歧,部分人仍对AI的潜力持怀疑态度,担忧它会侵蚀职业安全,或无法满足高质量软件的复杂需求。AI尤其在行业特殊领域,如生物技术和科研软件上的应用尚不普遍,许多团队更青睐优化传统开发工具链的性能提升而非完全引入AI编码助手。 值得一提的是,利用大规模语言模型驱动的“智能代理”正在成为改变游戏规则的力量。与只提供代码补全的传统AI不同,基于循环反馈优化的智能代理能够自主执行编译测试、运行静态分析、生成补丁建议,这让它们在高复杂度项目中更加实用。

开发者们称其为“具备判断力的编码助手”,此类工具极大地减少了人为审查工作,提高了代码的质量和交付效率,这也是2025年AI辅助软件工程迈出的关键一步。 未来几年,软件行业的大规模转型仍将围绕AI能力展开。对企业而言,建设一个适应快速编程增长、完善代码审查及持续集成的生态系统极其重要。只有真正实现工具链的无缝协同与智能迭代,才能将AI带来的潜力真正引入产品质量和用户体验的升级。软件开发者则需转变心态,积极探索LLM工具,以拥抱这一全新开发趋势。 综合来看,2025年的大型语言模型和AI辅助编程工具已开始重塑软件工程行业面貌。

技术巨头与创新创业公司均从不同角度推动着生产力进步,同时也揭露了不少当下技术尚存的局限和挑战。只有在技术不断成熟、工具与流程持续完善的情况下,LLM才能实现预期中那种颠覆性的开发效率提升,真正成为软件工程师日常工作中不可或缺的伙伴,驱动未来软件开发进入一个新时代。在探索与试验的过程中,拥抱变革、持续学习将是每个软件工程师不可回避的课题。