植物作为生命体,外部环境中的各种挑战无时无刻不在影响着它们的生存与发展。尤其是植物的保护屏障——周皮层(periderm),作为植物的“皮肤”,在防止水分流失、抵御病菌入侵等方面发挥着至关重要的作用。然而,当植物的周皮层受到机械损伤时,如何触发愈合机制成为植物科学领域极具研究价值的问题。近日,赫尔辛基大学的科学家们通过对模式植物拟南芥(Arabidopsis thaliana)的研究,揭示了氧气与乙烯这两种气体如何作为关键的信号分子,参与植物伤口愈合的过程。这一发现不仅深化了对植物自身防御系统的认知,也为未来提升农作物抗逆性、生鲜保质期等方面带来全新思路。植物伤口愈合的生理基础和信号机制在过去数十年里一直是植物学界的热点,但多数研究集中于细胞层面或分子通路的调控。

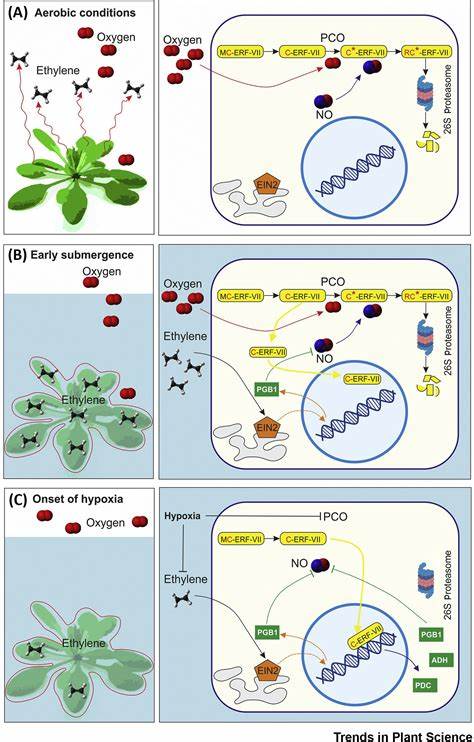

此次新研究通过观察周皮层损伤后气体置换的动态变化,发现气体扩散本身即为伤口的“预警信号”。周皮层完好时形成了几乎不透气的屏障,因而乙烯气体在组织内积累,同时氧气含量降低。当植物受伤时,周皮层的局部破损使乙烯逸散,氧气则大量流入。这种氧气与乙烯浓度的骤变被植物感知,从而启动一整套细胞再生与组织重建机制,迅速修复受损的屏障。乙烯作为植物的重要激素之一,在植物生长、开花、果实成熟乃至应对逆境等过程中扮演着多重角色。其在伤口愈合中的作用,此前已有基础研究支持,但此次揭示的气体扩散触发机制,为乙烯功能的理解拓展了全新视角。

同时,氧气的进入不仅补充了受伤组织的呼吸需求,更作为信号分子参与调控了愈合过程中诸多基因的表达调控。研究团队通过基因表达分析和生理实验,证明了氧气感受器与乙烯信号通路紧密联动,共同调控周皮层再生速度和质量。伤口愈合完成后,随着周皮层的恢复,气体的扩散再度受限,乙烯逐渐积累,氧气含量下降,这种气体浓度的恢复同样作为停止愈合信号,植物随后恢复正常的生长状态。这一精密的反馈机制保证了资源分配的合理性,避免过度修复或长期消耗能量。从应用角度来看,这一发现具有极为重要的意义。在粮食安全问题日益突出、气候变化带来诸多环境压力的背景下,提升植物本身的伤口修复能力,有助于增强作物的耐病虫害、抗旱能力以及延长果蔬的货架期。

例如马铃薯、胡萝卜等根茎类蔬菜,其表皮的完整性直接影响水分保持和病害发生率。针对乙烯与氧气信号通路设计的调控技术,可能实现快速高效的伤口愈合,从而显著降低农作物损失。此外,控制气体扩散的研究成果还可应用于农业储藏和运输环节。通过调节存储环境中的氧气和乙烯浓度,配合品种遗传改良,或许能够延缓果蔬的成熟和腐败过程,减少运输中的损耗,带来经济效益与环境效益的双重提升。这项研究同时也推动了植物感知机制领域的开拓。植物缺乏神经系统,却能准确感知环境变化并作出复杂反应,始终是科学探索的重要对象。

氧气和乙烯作为气体信号分子参与伤口愈合的发现,展示了植物利用外部物理特征作为信息来源,形成快速响应的进化策略。在未来的研究中,如何进一步揭示气体扩散信号传递的下游信号网络,及其与机械信号、电信号等多维度互动机制,将成为重点方向。综合来看,氧气和乙烯气体在植物伤口愈合中的关键角色,从基础生物学到农业应用均展现出广阔前景。植物通过监测周皮层气体扩散动态,巧妙实现自身屏障的动态维护,在复杂多变的环境中保证生命的延续。随着相关研究的深入,将为农业科技创新注入新的活力,为实现可持续发展和粮食安全提供强有力的科学支撑。