在现代社会,随着互联网的普及和信息技术的飞速发展,网络诈骗的问题愈发严重。曾几何时,网络诈骗的受害者往往是一些缺乏基本互联网知识的人,如今,即使是受过高等教育、经济条件良好的人群也难以幸免。近日,一项专题报道揭示了这一现象的背后原因,令人深思。 网络诈骗的手法层出不穷,但无论其形式如何变化,其核心目标始终如一——获取受害者的个人信息和财产。诈骗分子利用人们的信任、情感需求和社会工程学的原理,设计出一系列看似真实的故事和情境,令那些本以为能够识别骗局的人深陷其中。一位受害者在谈及自己的经历时表示:“他给我的感觉就是那么真实,让我无法怀疑他的意图。

”这样的感慨并非个例,许多受害者都因为对诈骗分子的“真实感”而忽视了周围的警示。 首先,诈骗分子往往会通过社交媒体、网络游戏等平台,与受害者建立起一种亲密的关系。为了获得受害者的信任,他们会花费大量时间进行互动,甚至伪装成与受害者有共同点的人,比如同乡、校友或者行业内的同行。这种策略令人感到熟悉和亲切,从而降低了人的警惕性。 例如,一位名叫莉莉的年轻女性在社交平台上认识了一位声称在金融行业工作的男子。他们聊得十分投机,男子常常分享一些看似专业的投资建议。

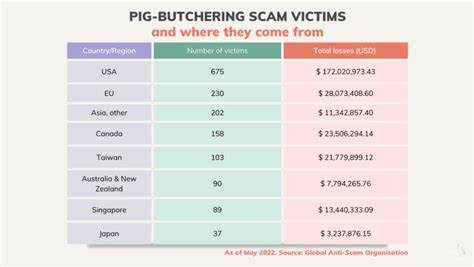

莉莉逐渐迷失在这段“友情”中,并最终被诱导向男子投资,损失了数万元。她回忆道:“我心中始终有个声音在提醒我,但他的每一句话都显得如此真实,仿佛我在和一个久别重逢的朋友交流。” 其次,诈骗手法的专业化和多元化也是导致高学历人群中害怕受骗的重要原因。近年来,网络诈骗不仅限于传统的“中奖”、“求助”等形式,还有许多新兴的手段,如“虚拟货币投资”、“金融理财”,甚至是伪装成正规企业的名义进行欺诈。这些新兴的诈骗方式常常结合当下热门话题,容易使受害者放松警惕。受过良好教育的人群可能会认为,自己具备判断能力,不容易上当受骗,但实际上,他们对新兴领域的认知和了解,往往较为有限。

此外,社交媒体的传播特性也在助长网络诈骗的蔓延。一旦某个诈骗事件在小范围内得手,受害者的经验和教训并不容易扩散到更广泛的社交圈。这使得更多的人仍然对这些新型骗局缺乏足够的警觉,继续在网络的深渊中徘徊。有人甚至会因为羞愧和自责而选择沉默,不愿将自己的遭遇分享给周围人,这进一步加剧了诈骗分子的得势。 更为值得关注的是,许多受骗者在受到损失后,甚至会选择隐忍,以至于没有及时向警方报案。这样的心理反应不仅源于自我责备,也因为许多人对网络骗局的认知不足,认为“被骗是自己的错”。

这种心态使得诈骗分子在犯罪成本上更低,令他们逃脱法律追责的可能性大大增加。 面对日益猖獗的网络诈骗行为,社会各界开始重视对这一问题的治理。政府、网络平台及教育机构亟需提高公众的警觉性,尤其是针对高学历人群的防骗宣传。一方面,增强大众对于网络骗局的认识,可以通过社交媒体发布相关警示信息,以避免更多的人掉入陷阱。另一方面,教育机构亦可开设相关课程,普及网络安全的基础知识,提升学生的防骗能力。 当然,除了教育和宣传,法律层面的加强也不可忽视。

对于网络诈骗行为,应该建立更为严厉的惩罚机制,提高诈骗的违法成本,震慑潜在的犯罪者。警方应加强对网络诈骗案件的侦查力度,提高破案率,并为受害者提供及时的帮助与支持。 总的来说,网络诈骗已成为一个复杂的社会问题,影响着各个阶层的人们。高学历和高收入并不意味着就能完全抵御诈骗的侵害。提升公众的防骗意识,提高社会对网络诈骗的警惕,才是共同打击网络犯罪、维护网络安全的有效途径。随着技术的发展,网络诈骗手段将更加隐蔽和危险,因此,加强公民教育和法律监管显得尤为重要。

只有全社会共同努力,才能在这场与诈骗犯罪的斗争中,构建出一个更加安全、可靠的网络环境。