在当今数字时代,网络诈骗已经成为全球性的问题,给无数人带来了经济和心理上的伤害。最近,《ABC新闻》深入探讨了一项网络诈骗操作的内幕,揭示了这一罪恶活动的复杂性与阴暗面。 网络诈骗的手法多种多样,但其根本目标始终如一:欺骗受害者获取金钱或个人信息。诈骗分子通常会利用技术手段和心理战术,精心设计骗局,使受害者在毫无防备的情况下上钩。伴随着互联网的发展,这些诈骗活动也变得愈加隐蔽和专业化。 根据ABC新闻的调查,这些网络诈骗团伙往往运作在多个国家之间,形成一个跨国犯罪网络。

诈骗分子利用网络技术,通过虚假的电子邮件、社交媒体和电话联系潜在的受害者。他们会伪装成合法机构,如银行、政府部门甚至慈善机构,给受害者施加压力,迫使他们迅速做出决定。这种“紧迫感”常常是诈骗成功的关键因素之一。 例如,一位名叫李明的普通市民,就曾在一次电话诈骗中遭受损失。他接到一个自称是他银行工作人员的电话,客服声称他的账户出现了异常,需要立即进行验证。李明在压力和焦虑中迅速提供了个人信息,最终导致他的银行账户被盗刷,损失惨重。

除了电话诈骗,网络钓鱼也是一种常见的手段。诈骗分子会创建一个与真实网站几乎一模一样的假网站,诱骗用户输入个人信息。这种诈骗方式的隐蔽性极高,很多人往往在不知不觉中上当。此外,社交工程技术也被广泛应用,诈骗分子会通过观察和分析受害者的社交媒体,获取其习惯和爱好,以便制定更加精准的诈骗计划。 调查还发现,诈骗分子的背景通常相对复杂。从事诈骗的人员不一定具备专业的技术知识,但他们往往非常善于操控人心。

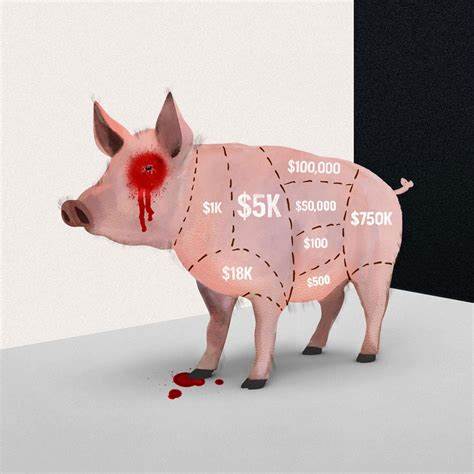

他们通过内部培训,不断提升自己的诈骗技巧,制造出更具可信度的骗局。这使得许多受害者在陷入骗局后难以自拔,因为他们常常会被误导认为自己是在进行合法交易。 值得关注的是,网络诈骗不仅仅是个人层面的损失,它还对社会整体造成了负面影响。据统计,网络诈骗案件不仅让受害者面临经济损失,还可能影响到他们的信用记录、心理健康,甚至导致人际关系的紧张。诈骗案件造成的损失在全球范围内已达数十亿美元。 面对愈演愈烈的网络诈骗,政府和相关机构也在积极采取措施应对。

例如,许多国家加强了网络安全法规,提高了公众意识,同时也加大了对网络犯罪的打击力度。在技术手段上,越来越多的企业和机构开始采用双重认证和加密技术,以保护用户的个人信息安全。 然而,单靠法律和技术并不足以全面遏制网络诈骗行为。提高公众的警惕性和防范意识同样至关重要。专家建议,公众应增强对网络诈骗的认知,保持警惕,不轻易透露个人信息,遇到可疑情况时务必核实来源。同时,对于那些曾经遭遇诈骗的人,要给予足够的心理支持,帮助他们走出阴影。

在这一系列事件中,《ABC新闻》的深入报道不仅揭示了网络诈骗的手法与运作机制,更引发了公众对网络安全和个人信息保护的深刻反思。随着科技的进步,网络诈骗的手法也将不断演变,因此,我们必须时刻保持警惕,提升自身的安全防范能力。网络世界并非只有美好的一面,暗藏的风险和陷阱也随时可能威胁到每一个人。 总结来看,网络诈骗是一个复杂而严峻的问题,涉及技术、心理和社会多个层面。只有通过多方合作,提高公众的防范意识,加强法律和技术的双重保障,才能在一定程度上遏制这一犯罪现象的发展。此外,社会各界也需要继续关注受害者的情况,帮助他们恢复正常的生活,以共同营造一个更加安全的网络环境。

。