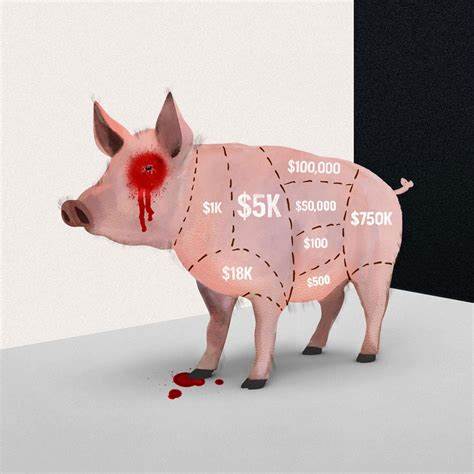

在一个互联网高速发展的时代,各种网络诈骗层出不穷。在这些诈骗手法中,"猪屠夫"骗局("pig butchering" scheme)因其精心策划的运作和巨额利润而引起了广泛关注。据报道,位于柬埔寨的诈骗团伙以此手法在短短时间内骗取了约300万美元的巨额资金,这一事件让人震惊。 所谓的“猪屠夫”骗局,源自于一种模式:首先,骗子通过社交媒体或其他在线平台吸引目标受害者。这些受害者通常是年轻人或金融投资者,他们渴望在短时间内获取高额回报。诈骗者伪装成投资专家,与受害者建立起信任关系,之后会通过虚假的投资平台诱导受害者进行投资。

这个过程中,骗子的目标是让受害者投入更多的资金,最终实施骗局的核心——拿走受害者的所有钱财。 柬埔寨的这一诈骗团伙通过一系列复杂的网络诈骗手法,设计出了一条完整的“生产线”。从最初的吸引受害者,到后来的信任建立,再到诱导投资,最后实施诈骗,每一个环节都经过了精心的策划和布局。诈骗者利用社交工程的手法,伪装成专业人士,甚至利用虚假的社交媒体账号来增强可信度。 有趣的是,诈骗者们对目标的选择也体现出了极大的策略性。他们通常会锁定那些在社交媒体上活跃、信任感较强的人群。

这些受害者往往容易受到情感的驱动,容易被虚假的投资 promises 所吸引。他们向受害者展示虚构的投资案例,通过美化成功经验来进一步引导受害者进行投资。当受害者开始投入资金后,他们会看到一个表面上“盈利”的假象,这种假象会激励他们继续投入更多的资金。 根据调查,柬埔寨的诈骗团伙使用了一种复杂的技术手段,包括虚假的投资平台和即时通讯工具,以便更好地控制和调动受害者的情绪。他们通过不断精准的信息推送,让受害者在潜意识中感到控制欲和成就感,从而将其逐渐引入更深的投资陷阱。受害者通常会被认为是一种"投资者",在这种身份的引导下,他们往往会下意识地加大投资力度,期望能够获取更高的收益。

然而,随着时间的推移,受害者最终会意识到他们的投资根本不是真实的。在他们试图取出投资或查看收益时,却往往遭遇高额的手续费或种种复杂的手续,这时候受害者才意识到自己已经深陷骗局,但为时已晚。 柬埔寨的这一案例不仅仅是对个体投资者的经济损失,更是对社会信任的严重冲击。这类骗局的存在,暴露了目前网络环境中信任机制的脆弱。即便是经过多方警示的社会,仍然有大量的投资者在这种骗局中受害。这不仅是个人的悲剧,也反映出社会中对于网络信息的辩别能力的普遍缺失。

要想根治这类网络诈骗行为,需要从多个方面进行打击。首先,金融监管机构应该提高对投资平台的审查力度,严厉打击虚假投资平台的存在。其次,公众也需要提高警惕,增强辨别能力,对于任何“轻松赚钱”的投资机会都要保持怀疑态度。此外,加强对诈骗行为的普法宣传也至关重要,提升公众的法律意识,使其在遭遇诈骗时能够有效维权。 在高科技迅猛发展的今天,网络诈骗手法也在不断进化,如何保护个人信息和财产安全,将是每一个网民都必须面对的重大课题。柬埔寨的“猪屠夫”骗局只是众多诈骗手法中的冰山一角,而复杂的网络安全环境也要求我们不断更新自己的防范意识和能力。

唯有这样,才能在这个信息化的时代里更好地维护自己的权益,减少诈骗带来的损失。 总之,柬埔寨的“猪屠夫”骗局再次提醒我们,在追逐财富的同时,更要保持理智,防止贪婪蒙蔽了双眼。在这个网络时代,智慧和警觉是每个人最好的保护伞。希望通过各方的共同努力,能让网络环境变得更加安全,也让更多的人不再受到此类骗局的伤害。