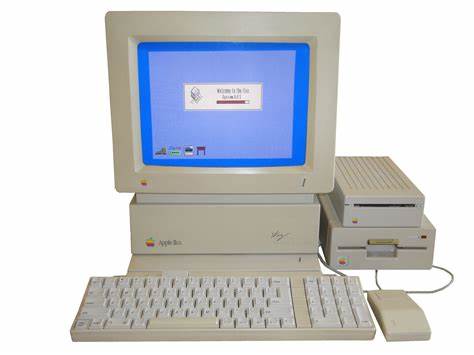

回望上世纪八十年代,计算机刚刚开始进入普通家庭和学校课堂,苹果II电脑成为许多孩子启蒙编程的第一台设备。那个年代没有复杂的图形界面和多媒体交互,所有内容几乎都依赖于简单的BASIC语言编程和低分辨率的绘图指令。对许多80后来说,编写程序不仅是技术学习的过程,更是创造力和想象力的表达。1986年,我还是一个四年级的小学生,拥有属于自己的苹果II电脑和一张保存多年的软盘。时隔近四十年,重新发现那段记忆,不由得激起一阵怀旧与思考。苹果II电脑的魅力,不仅在于它是那个时代的高科技代表,更因为它搭载的BASIC语言实用且易学,成为儿童和青少年接触编程的首选。

我的父亲是当地一所高中的计算机实验室负责人,家中有了一台苹果II后,他教我和弟弟如何运行游戏和编写简单的程序。那个时候,电脑不仅是娱乐工具,更是启蒙智力和逻辑思考的载体。最早的程序之一是一个计算汽车旅行时间的简单计算器。通过输入行驶的里程和速度,程序会自动计算出需要的时间。这段代码体现了变量使用和算术运算的基本原理,虽简单,却是对程序逻辑的初步探索。随后写下的一个名叫“DDDFG”的程序,充满童真和调皮。

通过连续打印符号和文字“JOHN WAS HERE”,配上刺眼的颜色,程序仿佛是童年自我标记的数字版涂鸦。与当时在课桌上用马克笔书写名字的行为如出一辙,它表达了儿童自我表达的需求,也呈现出对编程的童趣热爱。除了文字游戏,我还尝试了低分辨率的图形绘制。使用HLIN(水平线)和VLIN(垂直线)指令,绘制了一只名为“Blue Lion”的狮子。虽然线条和图形极为简陋,但在孩子眼中,它是活生生的动物形象,是用代码实现的艺术品。调节颜色参数,更换不同配色方案,这不仅锻炼了图形思维,也让我初步了解颜色变量的灵活运用。

另一个作品是简单的低分辨率“熊”图像,程序使用了丰富的线条和散点标记,配上不同颜色层次,让静态的屏幕充满生命力。程序结尾甚至加入了“Eyy!”这样的拟声词,向80年代的流行文化致敬,也体现了当时孩子们对娱乐和幽默的喜爱。这些低分辨率图形制作的过程,无形中培养了空间想象力和耐心,成为后来学习更高级编程和图形设计的基石。除了图形,输入输出字符串也是苹果II BASIC的亮点。一个简单叫“JFS”的程序,通过询问玩家是否“丑”,根据回答给出幽默回复。这既是对输入分支判断(IF语句)的练习,也反映了童年那个阶段的自我意识和语言表达。

另一个“密码”程序则更为复杂,涉及字符串输入、变量拼接和多次交互,用户需输入名字和密码,实现初级的交互式功能。尽管安全性毫无可言,但它体现了基础数据操作的乐趣和对编程控制流程的理解。最让我感到骄傲的是一个“评分游戏”,通过多个用户输入评级,最后用星号打印视觉效果,直观展示了循环(FOR/NEXT语句)的应用。这个程序不仅训练了循环语法,更体现了程序设计的趣味性和人机交互。游戏中出现的名字“Jack Saypat”,是我从当时流行的杂志“Cracked Magazine”中借鉴的幽默,带有对美国80年代主流游戏节目主持人的戏谑,这段文化元素为程序增添了时代感和个人特色。随着技术进步,当时我还尝试了用代码绘制“单眼狮子”和低分辨率“AI狗”,甚至让现代大型语言模型帮忙“绘制”苹果II风格的图形。

这种跨时代的对话,不仅让我欣喜于人工智能的发展,更让我感受到编程艺术的传承与创新。现代LLM生成的BASIC代码,完全符合苹果II的语法特点,展现了新技术对怀旧文化的支持和保护。对我而言,这段童年编程历程,不仅是记忆中的趣事,更是一种启蒙教育的宝贵财富。它塑造了我日后对技术、逻辑和创造力的热爱,并影响我日后的职业道路,虽然现在的工作已经高度数字化和复杂,但最初那台苹果II和孩子般的代码探索精神始终伴随左右。正如我后来获得的多项专业认证——谷歌云数据工程师、AWS认证、Scrum敏捷认证等——都离不开早年在BASIC语言中积累的基础和自信。回顾1986年的苹果II程序,不难发现那是一个既简单又纯真的时代,技术虽有限但空间无限。

那些短短几十行代码,承载着童年的梦想、好奇和对未知的探索欲。如今,无论是计算机历史爱好者、编程新手还是怀旧玩家,都能从中感受到当年软件教育与个人成长交织的独特魅力。苹果II电脑的历史地位因此显得尤为珍贵,它不仅是技术进步的里程碑,更是几代人精神和创造力的见证。未来,随着新兴技术的发展,希望更多的人能够了解和传承这份由简单代码构筑起来的计算机文化遗产,让童年的那颗编程种子,继续在数字时代的土壤中茁壮成长。